圓滑的勞動力轉移與技能再造:日本首相岸田的目標為何?

日本首相岸田文雄提出的勞動市場改革,在其「新資本主義」的實施計畫裡,所著重強調的改革要點為何?

日本經濟改革的推力

岸田政權為支援個人的技能再造(Reskill),將在5年內投入1兆日圓規模的預算,以期推動相關措施。促進勞動力順利朝向成長領域移動,持續提振長期停滯的日本薪資水平,進而實現經濟成長,這些措施至關重要,卻仍面臨諸多挑戰。本文旨在梳理目前正在研擬討論的勞動市場改革之背景與內容,以及尚待解決之課題。

人力投資與勞動市場改革為何勢在必行?

首先,我們需要釐清在岸田政權提出的成長戰略裡,勞動市場改革之定位為何。日本的成長戰略建基於「新資本主義」的理念,其關鍵字可歸納為以下兩點。第一,「以成長戰略兼顧『解決社會問題』與『提升企業價值』兩大目標之追求」。2010年代以來,全球環境議題與收入差距問題在歐美國家備受關注,世界主要長期投資者的投資態度亦隨之發生大轉變。為了幫投資者創造長期價值,對企業來說,為所有利益相關人士創造價值非常重要;而經營者必須兼顧環境保護,營造有利員工創新的環境。尤其在先進國家,收入差距日益擴大,企業經營者必須更加為員工著想。

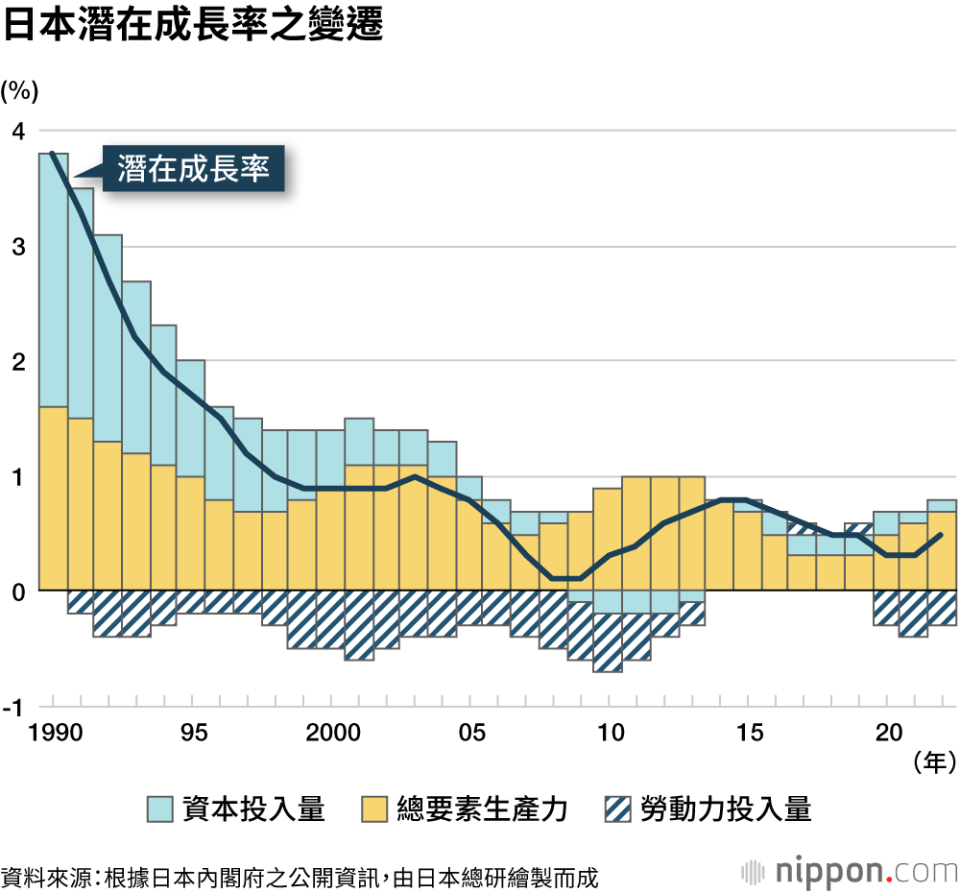

第二個關鍵字是「實現成長與分配的良性循環」,此點對於日本現狀特別重要。1990年代以來,日本經濟的總要素生產力成長停滯,不得不接受低成長的現實(參考附圖),實質薪資成長率也始終低迷。換言之,由於經濟成長乏力,所得分配未能形成良性循環。此外,日本薪資停滯導致人才外流,國際競爭力亦下降,導致惡性循環。

如此的新資本主義,意味著重視「人力投資」。為實現此目標,尤其在日本,一般認為改革雇用慣例與勞動市場,正是關鍵所在。

日本薪資停滯不前的原因

欲探究勞動市場改革為何成為關鍵,必須先釐清日本薪資停滯的原因。日本人口從2000年達到巔峰後便開始下降,迫使企業下調預期成長率,結果導致許多企業開始考慮削減成本並優先進行海外投資,進而抑制國內投資,例如人力等無形資產與數位轉型(DX)之投資。特別是日本的無形資產投資,即使從國內生產總值(GDP)的占有比例來看,亦低於歐美先進國家。這種對人力投資的不足,被認為是導致勞動品質與生產力下降的原因。

人力投資低迷的原因,可歸因於若干結構性因素。第一,2000年前後,非正規員勞工的人數開始增加。直至2022年為止,非正規員勞工之人數已超過2100萬名,占就業人員(不含高階管理人員)的比例增至36.9%。超過半數的女性勞工屬於非正規雇用,在經濟合作暨發展組織(OECD)的成員國裡,日本的男女薪資差距非常明顯。

第二,許多日本企業仍採用年功序列型薪酬體系,採用Job型雇用的企業仍屬少數。因此,特別是在數位人才方面,日本企業與提供高薪Job型雇用(譯註:注重工作內容所需專業能力與工作成果,而非學歷或年齡)的海外企業相比,在國際人才競爭中處於劣勢。

第三,勞動市場流動性低。企業僅提供內部培訓,即使薪資較低,但大多數員工受終身雇用制度保護。此外,勞動政策一直著重於維持企業與就業的穩定,缺乏政策支援去促進勞動力向成長型企業或產業的移動,從而在宏觀層面提高薪資,此即所謂的「積極性勞動市場政策」。

勞動市場改革的未來

然而,隨著日本生產年齡人口的減少,勞動力短缺日益嚴重。未來,必須改變以往的做法,建立一個經濟體系,讓年輕人、女性、高齡者等更多元化的群體能夠發揮才能,實現高附加值的突破性創新與生產力提升,以持續推動薪資上升。基於此問題意識,在2022年的新資本主義實行計劃,以及2023年的修訂版之中,提出了人力投資、勞動市場改革以及支援新創企業等涉及結構性改革的制度整建。

首先,2022年施行的計劃裡,除了支援人力投資與實現薪資上調之外,更將培育新創企業、解決社會問題的種子型科學技術,以及數位轉型與綠色轉型(GX)投資。隨後,為了實現這些目標,更制定「新創企業培育5年計劃」。2023年6月公布施行計劃修訂版,將成長戰略的主軸置於實現持續調升薪資的勞動市場改革,提出擴大Job型雇用、技能再造與促進勞動力移動三大支柱。大型製造業與IT企業已開始採用Job型雇用,期望有更多企業採用包含Job型雇用在內的人事制度。政府將直接支援個人的技能再造,並將就業調整補貼與加強技能再造掛鉤,以提供刺激與鼓勵。此外,為了促進勞動力順利朝向成長領域移動,更採取修訂失業救濟制度,政府與民間共享就業晉升相關資訊等措施。

改革面臨的三大挑戰

若能實現勞工的技能再造與圓滑順利的勞動力移動,綠色轉型所帶來的產業結構劇烈轉型便能順利進行。此外,企業的新陳代謝也將加速,隨著產業結構變化而實現的勞動力移動,將在宏觀層面提高生產力,薪資亦將持續上升。然而,日本仍面臨以下諸多課題。

首先,對於占就業人口接近4成的非正規員工的求職者,必須提供教育和職業發展機會。目前,非正規員工轉為正式員工的門檻相當高。但今後非正規員工也應該通過技能再造,轉為正式員工,或轉職至其他的理想工作。此外,大多數非正規員工不在就業保險的保障範圍內,生活缺乏保障而感到不安。為了讓這些人即使失業也能夠順利轉移到成長領域,加強技能再造教育、進修期間的生活保障以及就業媒合支援等措施相當重要。這些政策更有助於緩解年輕世代對於未來的焦慮,在應對少子化方面亦大有裨益。

其次,對於願意接受技能再造教育的個人,必須提供適當的教育,並成功實現就業媒合。技術創新的變化日新月異,白領人才必須透過適當的教育,善用生成式AI等手段提高生產力。然而,未來隨著數位轉型與AI的普及,白領人才將出現過剩的情況,而另一方面,例如公共交通工具的司機等等,許多專業與技術職的非白領人才卻將嚴重短缺,薪資亦會上漲。若要解決這種行業之間的錯誤配置,精準的技能再造同樣極為重要。為此,企業與用人單位必須明確提出人才所需的技能,並透過政府與民間共同合作,完善體制,提供支援,確保個人可以獲得符合其需求的適切技能再造教育。

第三,必須改變企業的雇用慣例。在日本,工作與教育之間的關聯性仍然薄弱。目前,即使轉職市場活絡,但許多企業仍在進行統一招聘應屆畢業生,並堅持年功序列的人事制度。由於這些根深蒂固的慣例,學生時代或回流教育(譯註:Recurrent Education,意指一旦進入社會後,為獲取新的知識與技能而再次投入學習)中習得之技能往往無法得到充分利用。另一方面,由於終身雇用制長期以來根深蒂固,不少人指出,日本人傾向於追求穩定,而不一定具有高度的職業自主意識。

將人力短缺視為改革契機

然而,可以肯定的是,未來人力短缺將愈趨加劇,日本的勞動市場正在發生巨大變化。透過持續加薪實現成長與分配的良性循環,除了政府必須擬定並實施細緻且積極的勞動市場政策之外,企業經營者亦必須重新審視人事制度。人力短缺迫使企業轉變經營方式,應該將其視為進一步推動日本經濟改革的天賜良機。

翁百合 [作者簡介]

現任日本總合研究所理事長。1982年畢業於慶應義塾大學經濟學系,1984年獲得該校經營管理研究科碩士學位後,進入日本銀行任職。1992年加入日本總合研究所,2018年4月起擔任現職。榮獲京都大學經濟學博士學位。曾擔任日本內閣官房「全世代型社會保障檢討會議」成員、內閣府「選擇未來2.0」座談會主席等職,現為內閣官房「新資本主義實現會議」成員、稅制調查會會長。主要著作包括《金融危機與審慎政策》(暫譯,日本經濟新聞出版社)等。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞