圖輯/北師美術館的「戰鬥之城」進入倒數 微縮模型街景討論度爆棚

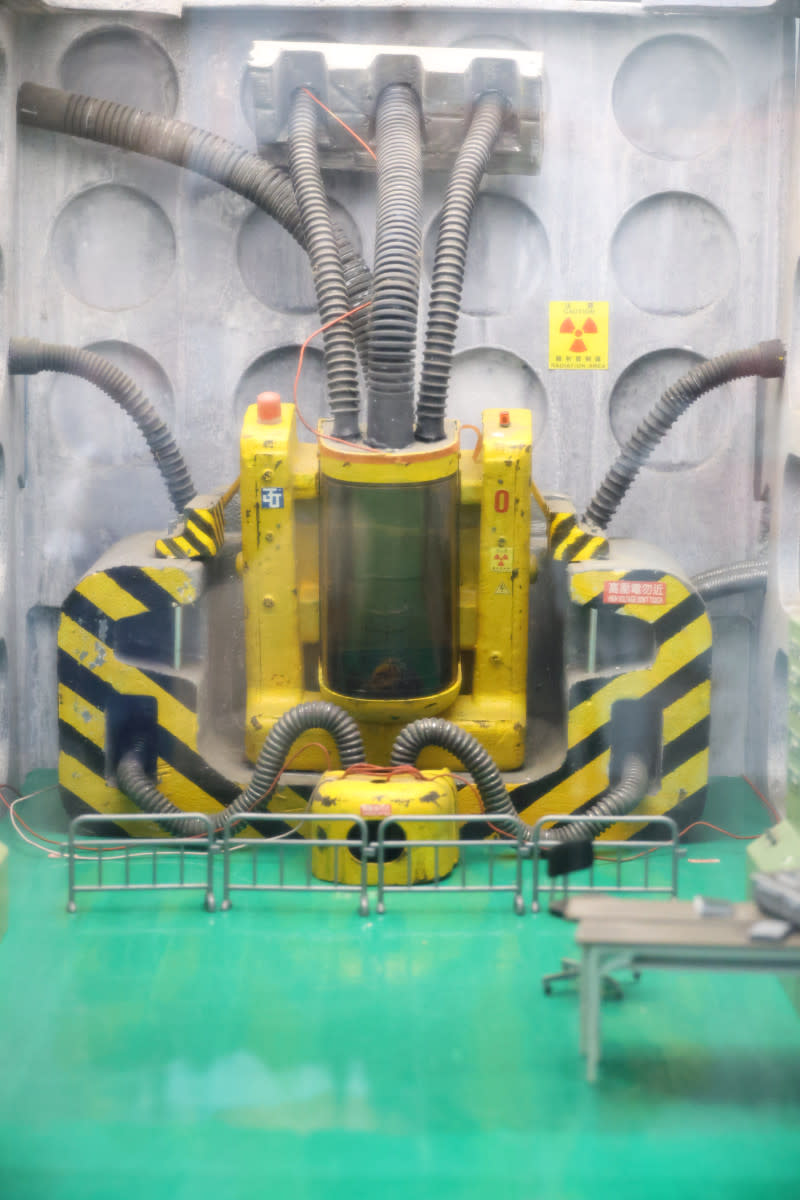

北師美術館2年一度的「作夢計畫 Dreamin’ MoNTUE」徵件,產出第4屆獲選作品《戰鬥之城.終》,是藝術家張立人歷時14年的創作旅程,匯集錄像裝置、漫畫、模型、拍攝場景、道具及分鏡手稿等百餘件展品。《戰鬥之城》共有三部曲: 首部曲〈台灣之光〉(2010-2017) 由中年魯蛇陳志強告白未果,卻意外成為即將毀滅世界的全民公敵起始,衍伸出美國駐軍及 第二部〈經濟奇蹟〉(2018-2022) 國際企業託管; 最終章〈福爾摩沙〉(2020-2021) AI 宰制人類鬥爭等饒富預言性的後續事件。

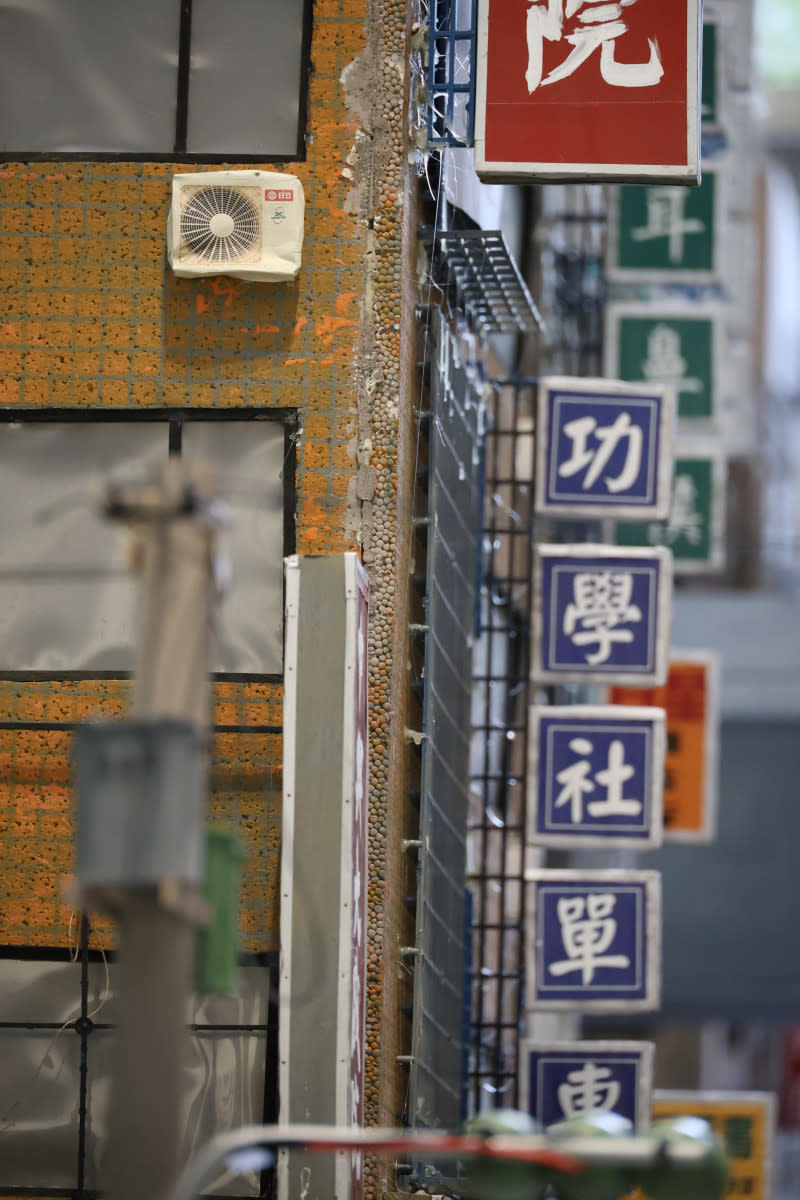

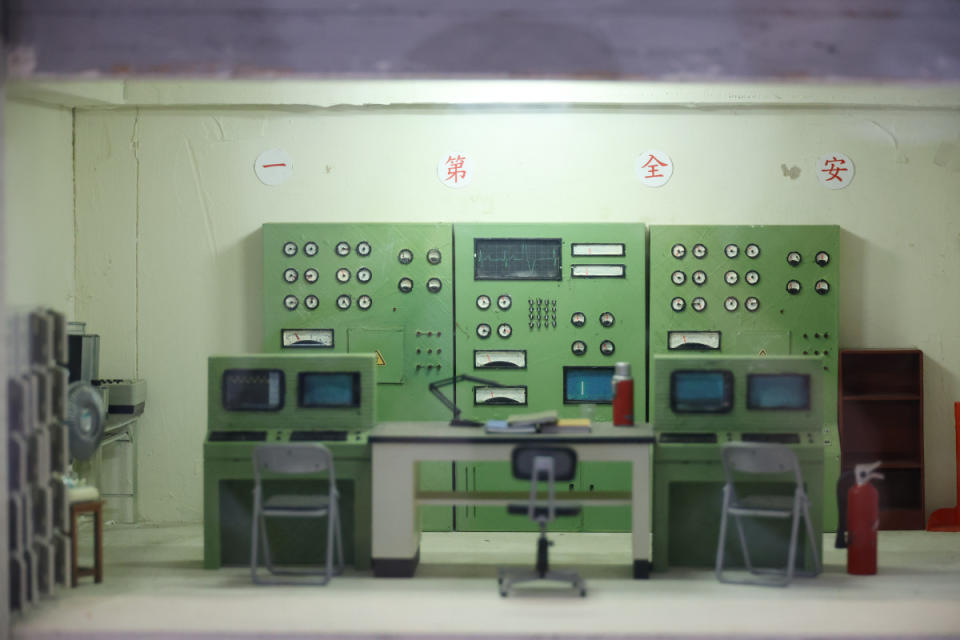

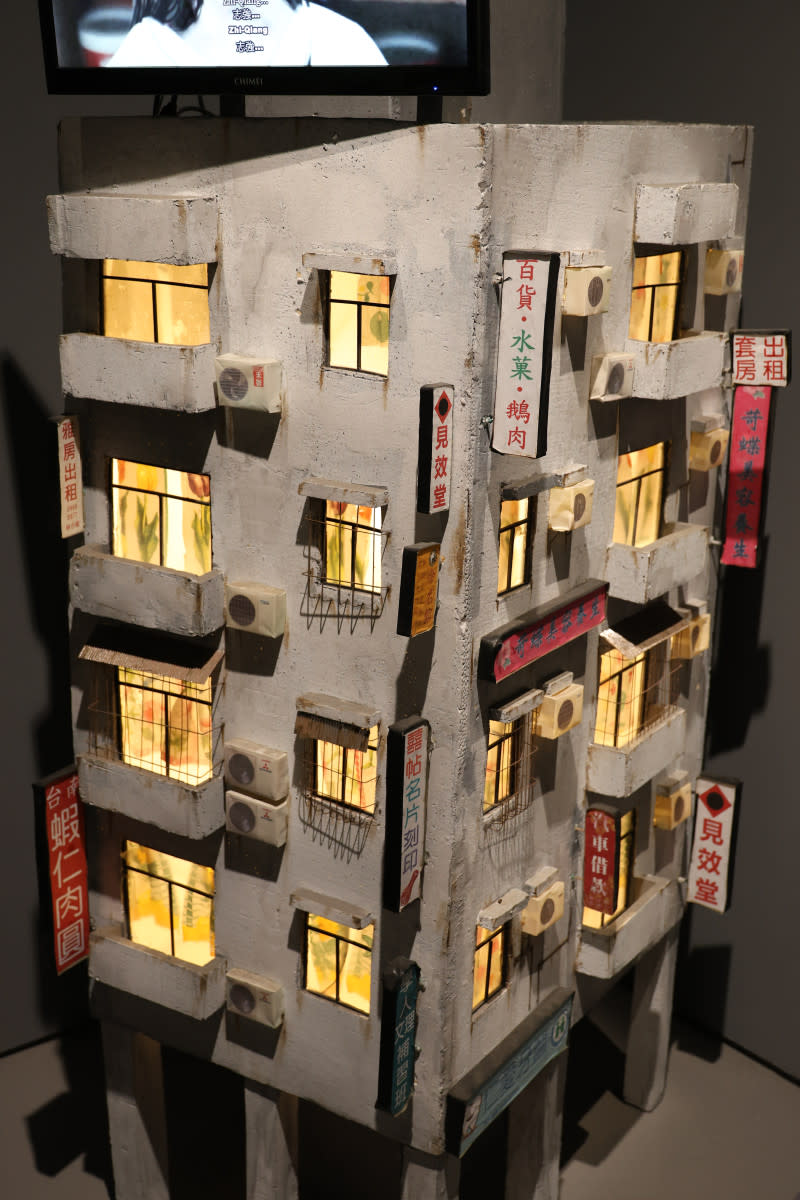

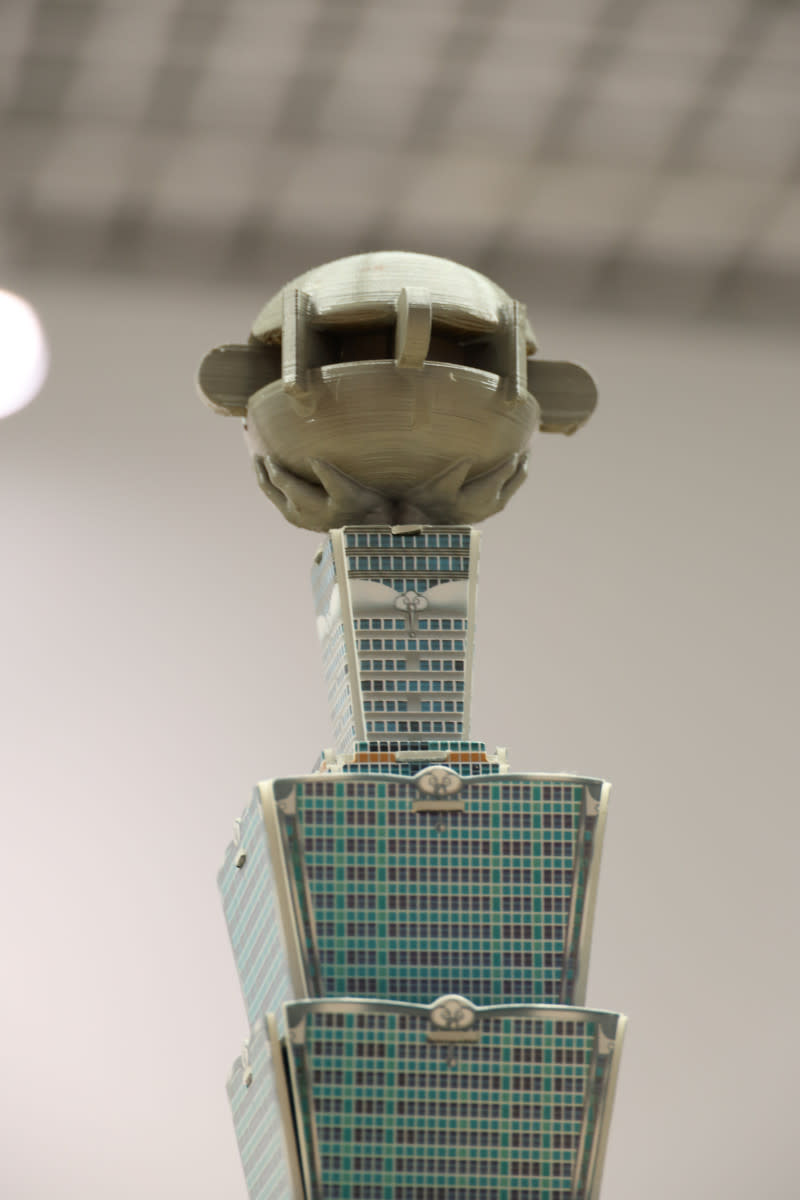

而影片中的場景,透過超逼真的微縮模型,藝術家張立人首先以各種簡單的材料,如木條以及保麗龍,搭建出一座記憶中的城市。這座城市並不是任何城市的縮影,而是藝術家依據自身不同時期的成長經驗,即興拼貼而成的城市印象。有別於講求精準的建築模型,藝術家在搭建這座城市時,雖然是以1:12的比例作為目標,但事實上並不精確,因為藝術家使用自己的身體作為比例尺,依據記憶中這些空間與身體的關係來調整。這種身體感是浮動的,就像是隨著每個人的成長,逐漸縮小的童裝。對藝術家張立人來說,這座城市並不是用來提供想像未來的願景,而是記憶居住的地方。

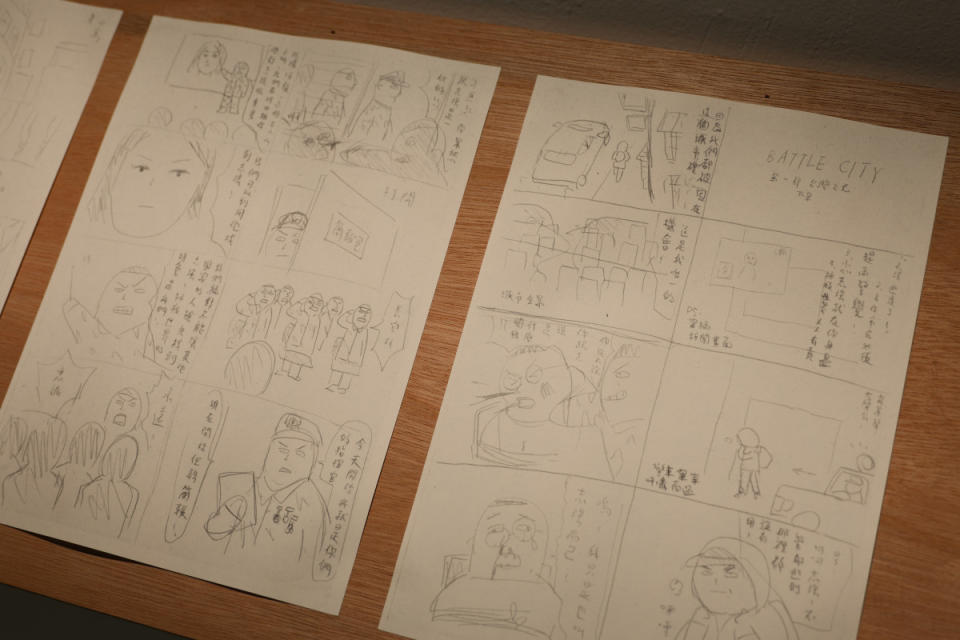

張立人以這座城市模型作為第一部故事的背景,便是由過去的敘事(第一部《台灣之光》),分岔出另一個現在(第二部《經濟奇蹟》),並且由這個現在,去等待另一個虛構的未來(第三部《福爾摩沙》)。這也是藝術家分別以模型動畫和漫畫兩個不同的媒材作為敘事工具的原因。模型既假又真的特性,強調這座城市矛盾的真實感。和電腦動畫相比,這種既是假又是真的疊加狀態,將空間錨定在真實與虛構之間。而漫畫在藝術家的脈絡裡,也屬於影像的一種,只是不發生在現實的維度。依據此特性,張立人選擇漫畫這個媒材作為第三部敘事的載體,以流動的筆觸,來敘說這個或許僅存在於意識中的故事。

非主流的創作議題,在近年的台灣與市場,也開始有了更多元的支持,拜網路興起的時代,有時非主流反而會引起更多共鳴與青睞。現場扼殺許多參觀民眾的微縮模型,確實是本次展覽亮點之一,透過你我看似熟悉的街道,卻又無法精準說出在哪裡,整個場景的設計不僅是空間的記憶,更多是時間的回憶,讓整體細節裡看得到時間與空間堆疊出的流動,透過鏡頭不難發現,欣賞的不僅是一項創意作品,更多的是你對時空環境的咀嚼。

目前該展覽採線上預約,現場仍然可以進行候補,但隨著展覽期限越來越近(7/21結束),加上許多學校開始準備陸續放暑假,民眾盡量還是以線上預約,比較能夠確保欣賞品質,無論是透過手機?還是相機?留意拍照時的禮貌與小心,避免破壞到作品與影響他人,但記者個人非常建議個小迷你的望遠鏡或長焦段的鏡頭,在欣賞模型作品時,將會比更多參觀民眾多了不同的作品感官饗宴。

更多新聞推薦

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞