在前衛的起跑線上──四十周年前後緣(上)

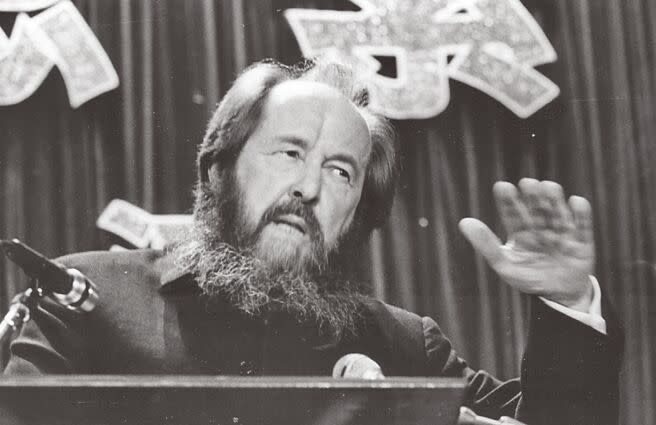

1982年,我記得的國外新聞,之一是科幻電影《銀翼殺手》;它的機器人如今已不是科幻,是真實。之二是馬奎斯獲得諾貝爾文學獎,他的《百年孤寂》使魔幻寫實風迷一時,後來幾乎在台灣文壇氾濫成災。我記得的國內新聞,之一是228事件最後一批受刑者24人在囚禁35年後獲釋返家(9月24日)。之二是1970年諾貝爾文學獎得主、俄羅斯作家索忍尼辛自美訪台11天(10月16-27);10月23日我也在台北中山堂台下聽他演講〈給自由中國〉。

那一年是台灣戒嚴三十三年(離解嚴還有五年),我還特別記得林文欽創立了前衛出版社;我則戰戰兢兢為前衛第一批書主編了《1982年台灣散文選》。

前衛創業五書,1983年2月10日於除夕前三日出版,依序為:葉石濤主編《1982年台灣小說選》;季季主編《1982年台灣散文選》;李魁賢主編《1982年台灣詩選》;陳冠學首部散文集《田園之秋》;蘇偉貞主編《愛情人生》(小說選)。

──四十年前,能與四位傑出的文學同好站在前衛的起跑線上,是難得的機緣與榮幸;能與我最敬愛的葉老並肩前行,更是無上的鼓舞與惕勵。遺憾的是,葉老與陳冠學已分別於2008年及2011年辭世。

1.背著沙袋賽跑的三個月

在《1982年台灣散文選》之前,我已於1976年與1979年為《書評書目》社編過兩次年度小說選。為了讓主編從年初開始編選,社方都會在前一年先來約定。我的雲林鄉弟林文欽也很禮貌的先行來電請託,然而卻是1982年9月中旬;編選時間僅餘三個月。

文欽小我十歲,溫和而沉穩,提著兩大袋早已備好的剪報到我家時,特別說明拿到出版執照才敢來找我。

「大姊,麻煩妳了,這是9月之前的剪報,請妳一定要幫這個忙……。」

──三個月編一本年度文選,猶如背著沙袋賽跑,於我是空前(也是絕後)的挑戰。

2.「高」與「王」的副刊時代

1982年是我結束專業寫作轉入媒體服務第六年,每天在「人間」副刊上班七小時。當時兩大報激烈競爭,副刊亦不例外。「人間」主編高信疆,號稱「副刊高」,我們稱他高公。聯合副刊主編王慶麟(瘂弦)號稱「副刊王」,聯副同仁稱他瘂公。當時兩大副刊都以發表名家之作為榮,《1982年台灣散文選》四十篇,「人間」副刊15篇,聯合副刊11篇;於此可見一斑。

相對的,作家也以在兩大副刊發表作品為榮。作家各有脾性,約稿,刊稿,退稿,各有應對之道,其中分寸頗費斟酌。尤其是年輕作家,有些自認才氣過人,時常來電找高先生,要請他吃飯喝咖啡當面呈看其作品。「高公」會在辦公室打電話,卻絕不接電話。「請問高先生在嗎?」接到這類電話,即使高公在,我們也都說:「對不起,高先生不在,你哪裡找?」

舉個我印象最深的例子吧,D先生有段期間每晚來電二十至四十次不等,自稱能詩能文,也能繪畫寫劇本,希望高公多提拔。D先生留了電話,高公卻從不回電。如此狂電一個多月後,D先生竟說已訂好某日國賓飯店宵夜,要高先生與副刊同仁下班後務必賞光。高公知道我們已被「電」得不勝其擾,只好帶著「人間」同仁深夜赴會。

國賓是台灣第一家五星級飯店(1964開幕,最近改建),D先生訂的宵夜也是我們沒見識過的五星級:一個大圓桌十二道菜,中有烤雞一隻。如此排場,真讓人難以消受。

──吃了五星級飯店的宵夜,高公硬著頭皮發表他的詩,此後我們的耳根清靜多了。

在「人間」副刊服務,有時需外出採訪作家,平時無非接電話,回答讀者問題,審核來稿,登記兩大副刊的見報篇目,以及晚上美術編輯貼版後的版面校正。這些相關作業,使我能先讀到許多佳作,也能留意比對各報刊雜誌發表的作品。

接下林文欽那兩大袋剪報後,工作之餘再搜補資料,(1982年在各報刊雜誌發表的散文大約四千篇),一再評比,初步選出168篇,再逐步淘汰為75篇,45篇,最後定稿40篇。之後聯繫作者,書寫逐篇作品的「作者簡介」,「編者的話」,「編選序言」;幸能不負所託,趕上前衛的創業列車。

3.梁實秋與鍾曉陽

《1982年台灣散文選》全書12萬2千字,作品風格各有殊異,內容則兼具文學與史料性。

經過四十年,最近重讀四十篇作品,比較作者生命與作品消長,其間轉折竟如閱讀一部情節起伏的長篇,有些特別值得與愛好文學的讀者分享。

先說1月2日發表於聯副的〈八十歲與八百歲〉,作者梁實秋(1903-1987)那年恰屆八十歲,位居四十位作者之長,內容則探討老與壽的兩難。以下引述這段,即是梁氏兼具史料與文學的佳構。

──「八十年,彈指間事。有許多事不能忘:我十歲的時候剪辮子,有些人還一面剪一面淌眼淚。剪完辮子就趕上袁世凱唆使曹錕部下兵變,大掠平津。再過四年袁世凱作了洪憲大皇帝八十三天。我十六歲時看到張勳復辟,他的辮子兵在北平城裡進行巷戰。我十八歲時正值五四運動如火如荼,躬逢其盛。隨後眼見若干次的軍閥內戰以迄於最後統一。不多久日寇開始侵略,我三十歲那年偽滿成立,三十六歲時蘆溝橋變起,在後方度了八年艱苦的歲月。才喘息不久,大陸變色,我四十七歲倉卒走離北平,四十八歲遷來台灣定居以至於今。回首前塵,感慨系之。」

比梁實秋小61歲的鍾曉陽(1963—),其〈習笛人語〉恰是全書最後一篇(11月13日發表於「人間」副刊),寫的是她在香港讀中學時向葉老師學習吹笛的種種領悟。

──「然而我竟不是學笛子的天才。認明真相後,我心裡非常難過。我甚至不是個庸才,而是個蠢材。跟我學鋼琴一樣,我的節拍略差一籌,對音準的敏感度也不夠,吹起來完全是感情用事。」──

因為這些自覺與多面觀察,她認為蕭、笛、洋琴、二胡較適於男子,而古箏則是女子的:「女子彈箏像私語,三疊愁是她,夜思郎亦是她。一種淒婉處,萬物皆沉靜下來。……」

曉陽從小熟讀紅樓夢,古典詩詞,張愛玲作品,19歲已是一枚老靈魂;〈習笛人語〉 結尾兩段,不止扣人心弦,尤有弦外之音:

──「百般樂器,無論吹彈敲撥,皆不可有表演之心,此心一出,魔障即生,就算多精通也是不成大器的。」──

──「要總結的話,還是要回歸本題。惜笛人說惜笛話,有此兩句:暗紅塵霎時雪亮,熱春光一陣冰涼。」──

1982年,鍾曉陽尚就讀於密西根大學電影系三年級,發表〈習笛人語〉前後更以小說《停車暫借問》轟動海內外文壇。她的作品涵括詩,散文,小說,劇本,多年創作不輟;1992年從香港移居澳洲,目前定居美國。

4.陳一郎與林清玄

《1982年台灣散文選》序文七千多字,其中重點之一是全年發表作品最多及最少的作者。只發表一篇的三位作者(呂欣蒼、夏格、陳一郎),又以陳一郎最年幼(1964年12月生於蘆洲),他入選的〈長廊〉是中央日報與明道文藝合辦的「全國學生文學獎」第二屆首獎;當時18歲,就讀台北高工機工科三年級。他在回我的信中介紹自己:「有人形容我沉鬱,有人形容我消極,不過那些都不是真正的我。我了解自己中庸偏內的個性,只不過時時比別人多一份不同的感觸罷了。」以下是我在「編者的話」之結語:「就陳一郎的年齡來說,他在〈長廊〉中展現的駕馭文字的能力,實在遠超過目前許多近三十歲而在文壇也小有名氣的散文作者。以〈長廊〉這樣的空間來交融三代的親情,尤顯出他選擇題材與切入角度的銳敏精到。對生命交替的體悟早已越過強說愁的範疇。」

然而近些年已幾乎看不到陳一郎發表散文;僅知他後來取得台灣科技大學工業管理博士,1988年以〈過街〉入選九歌出版社《七十七年散文選》,目前是明志科技大學特聘教授。

1982年發表散文最多者是林清玄(1953—2019),據說他一個晚上可以寫光一支原子筆。全年發表散文70篇,14萬字;入選的〈籮筐〉是第五屆時報文學獎散文優等獎。「人間」副刊11月15日發表〈籮筐〉之前,也傳來他獲得吳三連文藝獎;是歷屆最年輕的得獎人,且是該獎首次頒給散文作家。

清玄那年29歲,在《時報雜誌》任記者,連得兩大獎,崇拜者劇增。兩位也在報系任職的女子,先後到「人間」辦公室,搭著我的肩低下頭在我耳邊說:「我是林清玄的女朋友。」──然而其中一女子後來移情其長官,清玄遂與另一女子結婚。

清玄婚後吃素。某日我們同赴華西街「台南擔仔麵」晚宴,服務員為我們一一分菜,蔬菜魚肉分到盤子裡他也都吃,我說:「清玄,你不是吃素嗎,怎麼可以吃魚吃肉?」他說:「不聞殺,不見殺,不為我殺,都可以吃。」我哦了一聲。

清蒸蝦上桌了,他說:「妳看,尾巴都張開啦,這是活蝦現蒸的,很新鮮;如果尾巴夾在一起就不新鮮啦。」我還沒哦出聲,他已經笑了:「那是死蝦啦。」於是我又哦了一聲。

許多寫作者都希望寫得快,爆發力與續航力俱強,但能力與希望不一定成正比。清玄不止爆發力與續航力俱強,並且善於經營;出版有聲書,成立基金會,讀者遍兩岸,最後高價遷居台北故宮對面新建的高樓豪宅。隨之而來的是與基金會祕書婚外情及離婚鬧劇不時上媒體,飽受讀者攻擊、退書;身心俱疲只好遠走中國。──他一生出版著作百餘部,得年卻僅66歲。

清玄婚外情及離婚鬧劇沸沸揚揚成媒體焦點期間,有天我在重慶南路偶遇楚戈,互道近況幾句他即慨談清玄婚變的苦境。說著說著,人們慣稱「袁寶」的楚戈突然握著我的手嘆道:「季季啊,我跟妳說,故宮對面的大樓不能住啊,故宮底下的庫房,堆滿幾萬年前的陪葬物,到了晚上,陰魂跑出來透氣,陰氣就都沖到對面去啦,唉,妳看看清玄…。」

楚戈當時服務於故宮器物處,專研青銅器;深入故宮庫房看古物當然是白天。我不知楚戈說法之真假,但清玄陷入苦境確是在住進那棟豪宅之後。

5.楊牧與許達然

葉老催生的《文學界》季刊,1982年1月15日推出創刊號,久違的許達然發表〈東門城下〉,在美國東岸芝加哥回憶他童年時代所見的府城滄桑。1月19日,楊牧於「人間」副刊發表〈冬來之小簡〉,在美國西岸西雅圖描繪一幅中年得子的居家素描。他們兩人,是同年同月(1940年9月)生的東海同屆才子:許達然歷史系,後獲芝加哥大學史學博士;楊牧外文系,後獲柏克萊加州大學比較文學博士。

我為〈東門城下〉寫「編者的話」裡也兼及了楊牧。

──「民國五十年左右,文友們都知道東海大學有兩大才子,一個是寫《含淚的微笑》的許達然;一個是《水之湄》的葉珊。後來他們相繼出國。葉珊改筆名為楊牧後,詩與散文更見嫻熟,源源而出的作品,更加奠定了他的才子地位。而許達然,一頭又栽進了歷史研究,久無創作訊息,讓人幾乎以為他不會回頭了。

但是他終於回頭了;在他出國十多年之後。揚棄了《含淚的微笑》時期的唯美與浪漫,許達然的近期散文,深受他鑽研的史學心態所影響,對許多舊事物或新景觀的觀察,採取純然冷靜的俯視角度,面面俱到且能透視到他所體悟的核心。文字也改為近乎不事修飾的粗樸;而這正如粗服亂髮之下的肉身,更隱含著生命掙扎的張力和悸動,十分的撼人。〈東門城下〉是這一時期的典型作品。」──

楊牧40歲方得一子,〈冬來之小簡〉四則,其中兩則提到一歲多的「小名」,尤以第四則最為彰顯他心境之澄靜滿足。「入冬以來第二場小雪」,他在書房寫稿,「有時小名會突然跑進來,對著打字機玩一刻鐘,把鍵盤完全弄亂才停;接著又將書架底層的歐洲文學一本一本搬到地上,我束手觀望,毫無對策。我抱他上樓看窗外,問他外面飄的是什麼,他便高聲說道:下雪好!……」

1982年後,楊牧與許達然又出版了許多著作。楊牧於2020年3月13日在台北辭世,2022年8月28日上午安葬於花蓮故鄉東山安樂園內「詩人楊牧紀念園區」;已過中年的獨子王常名,特別自紐約返台,為父親的安葬典禮演奏小提琴送別。 (待續)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞