在宅醫療 讓在家安心終老不是夢

在台灣,「在宅醫療」在余尚儒的「都蘭診所」帶領下,在東台灣逐漸建構出完善的醫療網絡,翻轉了長者在台東偏鄉的命運。事實上台灣各角落還有許多有熱忱的醫護,默默為「在宅醫療」努力。

台灣即將邁入超高齡社會,「在宅醫療」成了不可忽視的重要議題,台灣未來該朝什麼方向走?如何完善制度幫助者長安心在家終老?

當病人即將從醫院出院的那一刻起,在宅醫療團隊隨之啟動,在病人抵達家門時,醫護團隊已等候在門口,準備銜接起病患後續居家的醫療行為。這裡是日本,多年的在宅醫療經驗,讓醫院和地區診所有著緊密的聯繫,也讓病患得以在返家後獲得完善的醫療。

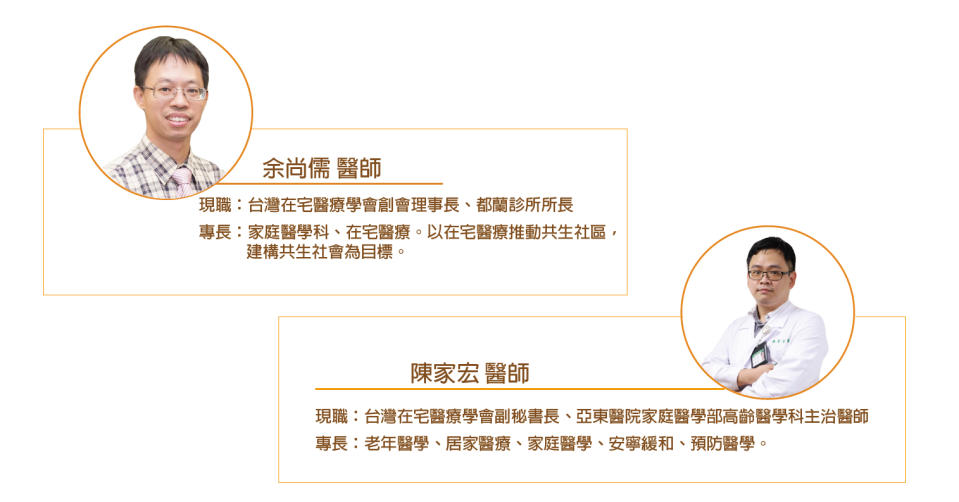

說起在日本參訪親眼見到的這一幕,台灣在宅醫療學會理事長余尚儒不禁感嘆其居家醫療和醫院銜接的完善,也很可惜目前台灣醫院還無法做到這樣的程度。他表示,日本在宅醫療領先我們約有15年,台灣尚有許多可以努力的地方,「不過值得慶幸的是,近年來台灣進步得很快。」

在宅醫療 支援民眾在熟悉環境得到醫療和善終

「在宅醫療」是什麼?事實上許多台灣人依舊一知半解,「在宅醫療是個概念,是能夠支援你在熟悉的生活環境接受醫療照顧,直到生命的最後。」余尚儒說,更精準地講,是有需要的時候才去醫院住院,平常可在家裡接受照顧,支援民眾在熟悉的環境生活和善終。

在許多人的觀念裡,在宅醫療提供的服務較接近「在宅門診」,是醫生直接到府看病,但在宅醫療其實也可以提供「在宅住院」的服務,作為醫院部分功能的替代方案,提供病患在家抽血檢驗、點滴注射、抗生素藥物治療等等醫療照護,不僅可以在家接受短期密集訪視治療並節省醫療費用,更重要的是,可以讓不方便去醫院或不想待在醫院的病患,能在熟悉的環境中安心接受治療。

不僅如此,「居家安寧」也是在宅醫療十分重要的一部分。「在宅安寧居家照護最主要是陪伴,陪他們走到最後,針對過程中病患可能出現喘、疼痛、睡不著、尿不出來、吐血等等問題,幫他們減緩痛苦。」曾經在嘉義基督教安寧療護團隊,余尚儒對於如何陪伴死亡早有認知,但也在實際參與居家安寧後,發現醫療體系一些問題,也理解到許多老人醫療問題的複雜度。

「許多老人家希望能在家善終,但卻因家屬不知後續該如何處理只能送醫院;還有更多老人只希望能在家裡接受治療,不要去醫院。」

一直到2014年認識在宅醫療,余尚儒發現這正是他心目中對於醫病關係想像的模樣,於是從2016年開始投入台灣在宅醫療研究,從最初的在宅醫療研究會轉型變成現在的「台灣在宅醫療學會」,並在2017年開設台灣第一間以「在宅醫療」為核心運作的診所。期間,政府也正視到老年化帶來的醫療問題,在2017年,有了「居家醫療照護整合計畫」。

「居家醫療照護整合計畫」看似整合了居家從醫療到照護的大小事,但事實上卻仍讓民眾一頭霧水。像是:一般居家照護可以進入長照機構,居家醫療照護整合不能進入長照機構;居家呼吸照護不能進入長照機構,居家社區安寧養護可以進入長照機構……,常常讓民眾無所適從。

因此,許多服務在台灣不能說完全沒有,但卻都是獨立的存在,包括醫院和在宅住院之間的橫向聯繫,沒有單位能幫忙做好銜接。隨著台灣即將邁入「超高齡社會」,如何進一步整合並讓民眾更了解居家醫療照護,絕對是重要且不可忽視的議題。

打破醫病疏離、偏鄉醫療不足的刻板印象

幸好,台灣有一群人不斷努力將這一塊補足。

不僅「在宅醫療學會」集合了一群各界專業人士分佈在全台;在台東,以余尚儒的「都蘭診所」為中心,連結起社區居民、大醫院,甚至吸引了一些有熱忱的醫護人員,將台東都蘭這個小城鎮,逐漸織出一張綿密的在宅醫療照護網。

沒有在醫院的壓力和侷促,醫護人員如同和街坊鄰居閒聊般進入病患家中,看診過程輕鬆卻不失專業,脱去白袍,以朋友般的形象,在寒暄問候中了解患者的病況,更了解患者背後的生活環境與故事,患者與醫護人員間擁有極高的信賴和信任。

除了診間的門診,都蘭診所更多的時間是花在在宅醫療上,余尚儒說,他們會依據病情調整訪視時間,約4成患者每月訪視1次,還有2週訪視一次或每週1次的,一些癌末或在家住院,因為不穩定、急性、重症,需要密集監控和治療的病患,也會比較頻繁去訪視。不僅如此,診所一年365都可以用line群組聯繫,病患若有緊急情況,他們也將視情形以視訊或到場進行醫療診斷。

若詳細計算起來,出診一次如果加上交通時間,1小時大概僅能看2位病患,半天下來最多4到5位。和在一般的情形下,一位醫師半天的時間可以看30位左右的門診病人或15位住院病人相較,既辛苦又不划算。

然而附加價值遠遠超過實質意義。疏離的醫病關係在這裡完全被打破,都蘭的在宅醫療體系甚至重新詮釋了偏鄉醫療一向留不住醫生、居民得到大都市就醫的印象,不僅吸引了醫生從大都市到都蘭加入在宅醫療的行列,更吸引了許多台北人移居到東台灣,前文化部長龍應台正是為了讓年邁母親能在家得到照護,因而遷徙到台東的其中一人。

創全台之先 設立在宅醫療聯繫據點

如今的台東,在都蘭診所後又有幾間診所加入在宅的行列,加上共生社區的整體照顧模式,成了台灣在宅醫療的示範地點,長者的宜居地。

而為了讓民眾更了解「在宅醫療」能做些什麼,都蘭診所年年舉辦「診所祭」,不僅如此,更率全台之先,在今年成立一個提供民眾查詢的「在宅醫療聯繫據點」,取名為「米八遛(Mipaliw)」,是阿美語「互相幫忙」的意思。

「我們一直主張每個縣市要有一個轉介中心,作為在宅醫療的據點。」余尚儒說,依他們的經驗,民眾不只有醫療的需求,也會有照護的需求,但現今在宅醫療的服務並不在長照的業務中,在轉介上就是一個大問題。

除了健保署的查詢網站外,目前政府沒有一個明確的窗口處理這項業務,學會常接到民眾的詢問電話,因此從在宅醫療學會從2019年就開始一直呼籲,希望政府能撥一筆經費來做這件事,有一個窗口能讓醫療跟長照對接、處理在宅醫療與醫院的橫向聯繫。

「我們已經等太久,不想再等了。」余尚儒決定由都蘭診所自費自營,幫台東民眾連結醫院到回家,以及各種可以到家的服務,讓需要在宅醫療的家庭,可以找得到各項需求;更希望藉由他們做在前面,讓政府知道這些都是可以完成的。

都會區醫療可近性 模糊長者在宅醫療的需求

將場景從台東診所拉回都會區的大醫院,亞東醫院家庭醫學科主治醫師陳家宏,同時是在宅醫療學會副秘書長,目前也是會跟著醫院居家護理團隊出診的醫師。之前曾在台北市立聯合醫院加入「藍鵲計畫」的居家醫療團隊,這個以地方政府帶領醫院團隊嘗試創造出新的可能的計畫,讓他開始看到醫療不一樣的面貌,而後因余尚儒的書籍加入在宅醫療學會、到日本參訪,對在宅醫療有了更深的認識。

陳家宏說起在醫院門診時最常遇到的狀況,是即使想和病患多聊,但想到外面一長串等待的人,也只能儘速結束。「但執行在宅醫療並不一樣,我們會脫掉象徵醫師權威的白袍,在病患最熟悉的生活環境中,以最輕鬆的方式面對他們。」

都會地區醫療資源豐富、就醫方便,但事實上隨著高齡化社會的到來,在宅醫療的需求不斷增加中,陳家宏表示,醫療的可近性會創造出一些需求,但這些需求和供給是否能夠滿足長者需要照顧的目標,是在都會區常常被模糊掉的焦點。

日本有200床以下診所才能做在宅醫療的規定,但相對於由地區型診所建構出的完善體系,他認為都會區大醫院在執行「在宅醫療」上,也有其另一番優勢。陳家宏說,醫院的優勢在於對病患狀況掌握的即時性會較高一些,一方面因為醫院本身就有許多出院或就診的個案有在宅醫療的需求;此外,醫院背靠藥局,能夠提供涵蓋更廣泛疾病範圍的藥物,包括安寧照護所需的嗎啡等管制藥物等等。

「都會區稠密的人口反映在宅醫療上的需求,其實更需要投入廣度及深度,達到一定的普及。」

橫向聯繫不足 讓在宅醫療還差臨門一腳

問題同樣出在「橫向聯繫」。衛福部查詢網站中雖然可分地區、醫院層級、需要的照護來選擇居家團隊,但一方面各醫療院所提供的服務狀況不盡相同,一方面民眾或許不知哪種選擇是當下最合適的,像是醫療端和長照端的整合度尚且不足,但民眾僅能從網站上獲取片面的資訊。

「健保立意是把條件定寬,在這個範圍裡鼓勵醫療院所投入照顧這塊族群,但病患的需求不同,確實需要有平台去媒合需求。」陳家宏說,長者在家裡面臨的是「生活」問題,但生活問題常和病況相關,因此居家場域裡有一定程度的整合也是很重要的。

不僅如此,還有一群年紀大的長者,身體沒有任何管路或機器、不是末期安寧對象,在健保制度裡認定沒有明確護理需求,但有就醫需求,這些人因為在健保裡被認定沒有外顯的證據,因此沒有居家護理健保上的給付。

他進一步指出,雖說醫療院所很樂意提供這樣的患者照顧,但終究會反映在一些成本上,在居家醫療照護整體的完善發展上,似乎還差臨門一腳。

打造「分級分流」 拓展在宅醫療深度及廣度

「目前在宅醫療在台灣健保中累積有8萬個個案,不包括長照在內加上其他計畫約有16 萬人接受各式各樣到宅的服務。」余尚儒指出,但其中「居家安寧照護」因為能提供服務的單位少,大約只有1萬人接受過這樣的服務。

雖說醫護人員擁有一腔熱血,但健保給付不夠高,誘因不足,因此從106年到110年,投入在宅醫療的醫療院所幾乎沒有成長,甚至還有退出的。隨著需求越來越高,僧多粥少的在宅醫療服務未來究竟能朝什麼方向發展?

「『分級分流』正是在宅醫療下一步可以做的事。」以台東來說,出診一趟要跋山涉水,效率不高、給付又不高,醫生到宅的意願自然也不高,余尚儒認為比較有效率的做法,就是診所只要照顧周遭一公里內的居民,民眾也能較方便搜尋到能提供服務的診所。「台灣目前有1900家診所從事在宅醫療服務,如果增加到1萬家,絕對可照顧更多民眾。」

而所謂的「分級」,是一般的在宅門診可交由小診所來執行,但像是需要有團隊、有設備的「在宅住院」,就可交由能接得住的醫療院所來做。

這樣的方式在都會區更能行得通,陳家宏表示,都會區基層診所家數多資源豐富,可以分工合作,在一定的普及度下,深度廣度可以各自調整。

「分級給付」提高醫護意願 聯繫中心讓民眾更方便

「更重要的是誘因」,陳家宏說,如何讓每個運作穩定的單位,在這塊多投入,如何讓給付優化,都是需要傷腦筋的地方。對此,余尚儒認為也得要有「分級給付」,對於能提供在宅住院、在宅安寧的醫療院所,可銜接醫院轉出的個案,相對也要有較高額的給付。

此外,余尚儒也強調,政府必須要投入資源做教育推廣、各縣市也必須要有明確的窗口,撥一筆小預算出來做「在宅醫療聯繫據點」,幫助民眾更方便尋找到最適合自己的在宅需求。

疫情期間急診室壅塞的狀況,讓在宅醫療的需求再度被看見,陳家宏表示,包括像是視訊醫療等等的發展,都給大家更多啟發,期待可以在居家場域上看到更多不一樣的可能性。

「一次次的經驗中發現,我們能做得比自己想像得還要多。」在將台東打造出領先全台的在宅醫療體系之後,余尚儒也將帶領台灣在宅醫療學會,和全台有志於在宅醫療的熱情醫護人員,帶著居家病人給予他們的信任和堅持,期待讓全台在宅體系更加完善,讓長者都能在家得到醫療照護,在家終老。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞