在小說裡建造一座球場

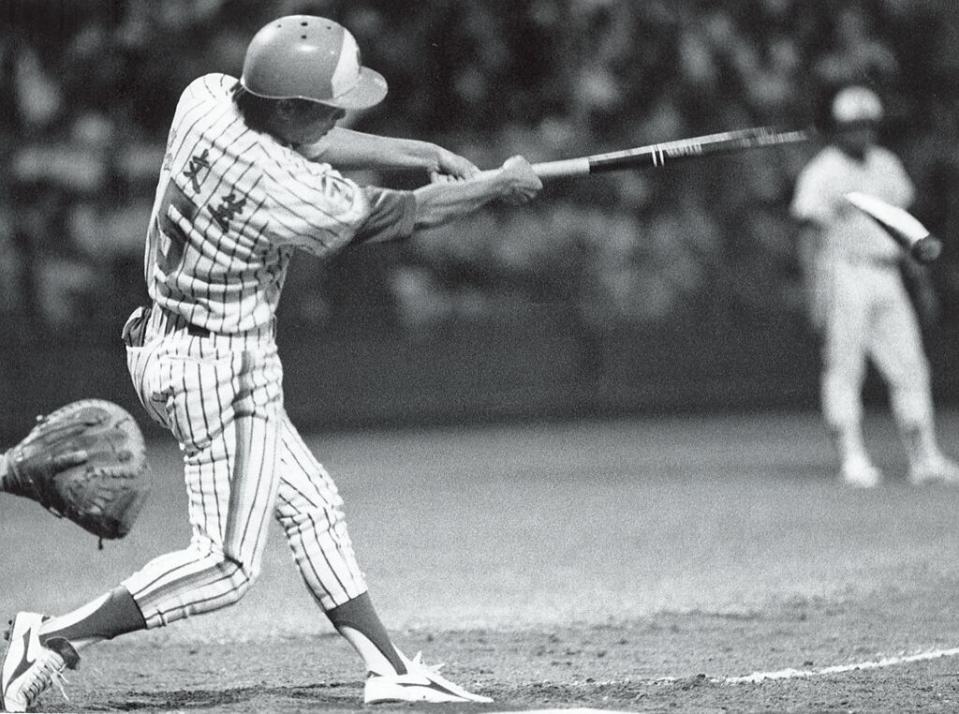

微風從美崙溪床的方向吹來,我摀著臉坐在棒球場的牛棚邊。午後兩點陽光照耀著身後的砂婆噹山,天氣很是炎熱,我能感覺汗水不斷從額頭冒出,剛剛才下場休息,我還陷在一股鬆軟的恐懼感裡,控制不了。

仔細回想「它」開始的時間,是在一次暴傳之後,我當下並不太在意,認為那只是一個意外。但每到比賽關鍵的時候,我總會突然想起那次暴傳,下一秒會有一道力量貫穿我全身,從心底蔓延至我的右手食指和中指,取代肌肉的所有記憶。我要將球回傳給投手時,意識會將時間拉長至十幾秒,在這十幾秒的時間裡,三壘跑者回來得分的畫面會出現在我腦中,於是我又再次暴傳了。

我傳到地上或是從投手的頭頂飛過,總之球就是不朝向他的手套。幾次之後隊友會露出一副「不能丟好嗎?」的表情,無論我如何地深呼吸、甩手,那種感覺依然像洗不乾淨的黏液沾滿我的全身。

那時我一臉無助地看著總教練,總教練老爹則很堅定地看著我。我處在意志崩潰邊緣,不能分辨他的眼神究竟是支撐的力量,抑或是一種殘忍。最後我受不了,喊了暫停,我向老爹揮手。

「把我換掉,我不行了。」

「不行,你要留在上面。」

「為什麼?這樣會輸,我傳不了球。」

「就是這樣。我給你自己面對,我不換人。」老爹講完這句話就逕自走回休息室。

比賽繼續,但我為了怕再傳偏,每顆回傳球都往前走幾步再丟給投手,同時用眼神牽制著壘上的跑者。當時的我沒有辦法解釋自己究竟怎麼了。

後來我才知道,這就是投球失憶症(YIPS)。

投球失憶症會讓原本習慣的的動作突然發生障礙,幾乎是發生在一瞬之間。它出現時會有一些徵兆,首先我會感覺心裡迅速掉落一些東西,接著是害怕。我開始想像自己會失誤,導致球隊輸球,或是因為自己的失誤,給球隊添麻煩。接著一股「感覺」從指頭末梢開始往上爬,爬到我的右臂,然後是全身。當我傳球給隊友時,腦中失誤的畫面伴隨著「感覺」,在揮動手臂的同時我會感覺手臂正在向下墜落,像是無法阻止的土石崩塌。控制不住手中的球從食指和中指指尖離開,更多時候則是從無名指旁滑落,不知道它到底要飛去哪。

練習時不會出現這個問題,它總是在比賽途中或者比賽前閃現,我連預防的機會都沒有。一旦它出現,我就會突然變成一個不會丟棒球的小孩。我感覺到姿勢變得怪異,當下無論如何都做不到也想不起平常練習時的動作。

有段時間我會希望教練別排我上場,只是,人數不足的社團球隊沒有這樣的餘裕,所以我總是在心裡卑微地祈求上天,希望它晚一點來或別太嚴重。有時它像是籠罩地面的大雨,有時又像壞掉的燈管般閃爍。

「面對失敗,你要試著放過自己。」諮商師這樣告訴我。

像是某個結瞬間被鬆動,多年來一直困住我的東西,終於找到了。

透過諮商,我才明白這樣的投球失憶症是焦慮引起,內心的抵抗力承受不住外在壓力時,這樣的感覺會像洪水傾洩般壓垮我。

從小我就知道父親是國手,以前老家的頂樓擺滿了獎盃,全是我父親強悍的證明。或許因為是家族的第一個小孩,即便沒人要求,我仍然害怕失敗、害怕被責備。在我幼小的心靈裡,失敗了就是丟臉,會讓我爸在長輩面前難堪,於是在家裡、在學校,我都想盡力做到最好。小學時有次練球失誤,我身後傳來隊友的聲音:「他爸不是體育老師嗎,怎麼接不到?」聽到這句話,我只能沉默。

隊友間常會以臺語「漚(au)」加上守備位置,來形容失誤後很糟的樣子,例如「漚ピッチャー」就是爛投手的意思。其實這些話只是調侃,但我聽了卻非常在意。

我的心真的如此脆弱嗎?還是人有些時候都是脆弱的?

我想證明自己和父親一樣被期待和被肯定,我不想一輩子待在父親的光環底下。

然而,正是因為畏懼失敗,讓我無可避免地遇上失敗。

屬於團體運動的棒球,每一個環節都息息相關。投手能有效壓制對手,我方打線就能更有耐心、不浮躁地進攻;出現了第一個守備失誤,就會像傳染病一般出現第二、甚至更多的失誤。但一場比賽的輸贏,絕對不是由單一個人或單一個失誤決定。

之後的比賽依舊會發生一樣的狀況,但我會試著冷靜,回想諮商師的話,漸漸發現我開始可以與它共存。失誤也好、美技也好,都是我打棒球的樣子,我開始接受自己,接受自己的缺點。父親巨大的身影漸漸消失在我的夢裡,夢裡的我也不再渺小地躲在牆角了。

正當我以為接下來會順利的時候,第二次傷痛又隨之而來。

一場比賽中,我看見一壘跑者要盜向二壘,投手投出的滑球剛好一個彈跳進我手套,我為了牽制跑者,一心想趕快出手,於是站穩腳步,將球傳向二壘,卻清晰地聽見一聲「啵」從我的肩膀傳來。跑者安全上壘,我轉動一下手臂,覺得有什麼東西鬆掉,但一開始些微的疼痛我沒有太在意,直到將球回傳給投手後感到疼痛愈來愈強烈,就像有人拿著尖銳的東西往肩關節深處鑽進去,我揮手示意教練將我換下場,因為右手臂已經麻痺到手指了。

到醫院檢查後發現是旋轉肌拉傷加上肩夾擠,通常發生在需要將手高舉過肩的運動。那時物理治療的風氣剛起步,花蓮找不太到治療所,我以為休息幾天就會沒事,結果卻不如我想像。練球時若用平常的方式丟球,球一出手肩膀便隱隱作痛,於是我嘗試不同的角度出手,尋找不那麼痛的方式丟球。受傷後的肩膀,出手高度愈來愈低,最後根本不像捕手在傳球。傳向二壘的球有如一隻虛弱的鳥,在地上彈了兩次才被游擊手接住。

受傷後除了出手的高度愈來愈低,看待事情的角度也愈來愈狹隘。有一次,我在課後時間找隊友自主訓練,想看看自己是不是真的做不到了。那個下午投完五十多顆球,我沮喪地坐在草地上,眼淚不由自主地流下來。沒了傳球的能力,就再也不能當棒球選手了,當時我的觀念就是如此。

我依然會到球場,但已經沒有求勝的意志,只剩下割捨不去的眷戀。對於隊友的情感,對於接到投手的快速球時手套發出巨大響聲的眷戀。我知道自己已經放棄了。

日後回想起來,自己錯過了不少時光,包括和隊友一起輸球的遺憾。就像把傷口藏起來一樣,我不願讓失敗的自己站在球場上,被對手嘲笑、扯隊友後腿,因而也放棄了大學最後一次和隊友打球的機會。即使畢業後還有機會一起打球,但我們都知道那不是同一件事了。

直到研究所時,看了王建民的紀錄片《後勁》,聽見王建民在電影中說若能回到大聯盟,一天就好,我在螢幕前淚流不止──我也想回到球場,一天也好。

於是我開始嘗試重量訓練、調整動作,增加肌力和找回關節活動度與柔軟度,請教專業教練如何訓練、伸展及放鬆。每次重訓,我都是帶著期待回到場上的心情,不管做得多重、多累,只有一個目標就是回到場上。我對著健身房的鏡子,拿著一條毛巾反覆做投球動作,十次、二十次……直到滿意了才回家。

二○二一年的大專系際盃棒球賽,我回到球場了,或許是我目前人生中最精采的比賽。我們前五局一分落後給師大地理系,六局下半靠著保送,不斷纏鬥後打出三支安打,拿下四分,一口氣將賽局逆轉。最後一局,我們成功守成,晉級全國八強。比賽中我們無比專注,每一次穩健地傳球、每一次確實地防守,大夥一起把比數咬緊。我們就像是坐上一輛遊覽車,沿著晴朗的海岸順暢地開下去,轉彎後看見的每一處礁石和海面都有各自的紋路和美麗。比賽中有失誤也有安打,肩膀也不再作痛,我開始明白即使事情不完美也可以很快樂。我發現自己可以放下比賽裡的所有過錯,專注把握下一顆來球。

縱使動作不比過去順暢,但我已經感覺不到劇烈疼痛,也不再感到絕望。能夠比賽真是太好、太好了,直到現在我還在努力找回過去的身手。

求學的最後三年,我試著以指導者的身分待在球隊,和另一位夥伴一起思考訓練模式,思考如何增進球隊實力。曾經逃避的我重新回到場上,不過身分已經不同,訓練他們的同時我也時時提醒自己,不要讓球員和我一樣。

或許是一種補償心態吧,我比以往更加慎重地看待棒球。

身分轉為指導者後,抽離球員的角色,從旁觀者的視角意外得到更多、更豐富的感受。不再像以前專注在技術、動作,轉而思考我要如何讓球員贏得這場比賽,或是輸得有意義。對我來說,「下判斷」是一件困難的事,教練要在一秒之內決定好下一步對策,像是要不要短打、要不要盜壘,或是換投手的時機,這些都不能猶豫。人只要產生情感就容易失去客觀,有時要相信選手,有時則不能太相信選手,我在幾次經驗中體會這件事的不易。過去常聽認識的教練說:「棒球真是學不完啊。」此刻,我深刻的明白了。

棒球給了我很多快樂的回憶,很多痛苦和遺憾。細想過去的時光,比賽中總是輸的時候比贏的時候多,受傷更讓我放慢腳步從頭來過。這項高失敗率的運動中,很多人的熱情是被運動傷害消磨殆盡的。國小畢業時多數隊友都選擇繼續打球,我天真地以為一定還會在比賽場上見到他們,後來才發現他們大部分已經脫離球員身分,或者離開這個領域。我自覺是幸運的,能以另一種方式待在球場。

另一方面,沒辦法成為職棒球員,或許可以成為一個寫棒球的人?我在研究所時期開始萌生這樣的念頭,在歷經反覆練習、請益、修改與調整後,這八篇小說終於從休息室、牛棚裡一一走出來了。

寫這些故事的過程中有賴固定地練習,也會不斷遇到挫折,再尋找其他方法,從許多作家的作品風格、手法中吸收養分,轉化成自己能運用的技藝。「失敗了就再站起來,有一天我也會找到適合自己的姿勢,屬於自己的姿勢。」我是用這樣的心態在創作的。

花蓮有棒球比賽時,帶隊參賽的同時有機會和其他教練聊天,有些故事因而不經意地被我撿到,查找資料則讓我彷彿回溯臺灣棒球血液流動的軌跡。這本小說完成的那一刻,我明白傷痛並不會消失,也不會完全復原,如同我已經可以與失敗和肩傷共存共生。

每次離開球場前我都會站在壘線旁向球場鞠躬,對這塊球場、這塊土地說聲謝謝,謝謝它賜給我棒球和故事。

某次體能練習之後,所有人氣喘吁吁地躺在外野草皮上休息,和隊友一起看著球場的上空,如此清澈,如此遼闊,大家躺著說起過去的比賽趣事,很有默契地大笑著。回家路上我聽了八十八顆芭樂籽的〈野球狂之詩〉,於是寫了一首同名詩:

〈野球狂之詩〉

「剩下我們一直在喊,

飛起來、飛起來,飛出去。」

離開球場

腳步黏住

在紅土上留下一個腳印

當縫線數到一百零八的時候

願望並沒有發生

冬天的花蓮

沒有浪漫的音樂

最後離開的人

並沒有最幸福

轉啊,轉啊

外野草皮上,我們都躺在那裡

一個炎熱的早晨

汗水,風,飛球

過去接住!

彼此的眼神,然後擊掌

「帶我離開,

然後再請帶我回來。」

冬天的花蓮,我們

有棒球,還有搖滾樂

書寫這部作品時,常常在蒐集材料和故事時被感動,如同電影《夢幻成真》般,我試著在小說裡建造一座球場,讓這些逝去的人事物再次出現,重現過往的美好時光。我也期待讀者能在我建造的球場中,找到自己熟悉的座椅或守備位置。如果可以,請再相信自己一次,不妨再吶喊一次,再投一球,再打出一支安打,或者奮不顧身地再飛撲一次。(本文摘自《斷棒——陳尚季短篇小說集》,新經典文化出版)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞