地震幫忙間隔?9年來台灣遠離中國「悄悄在移動」…氣象局一圖顯示:番薯正往這裡去

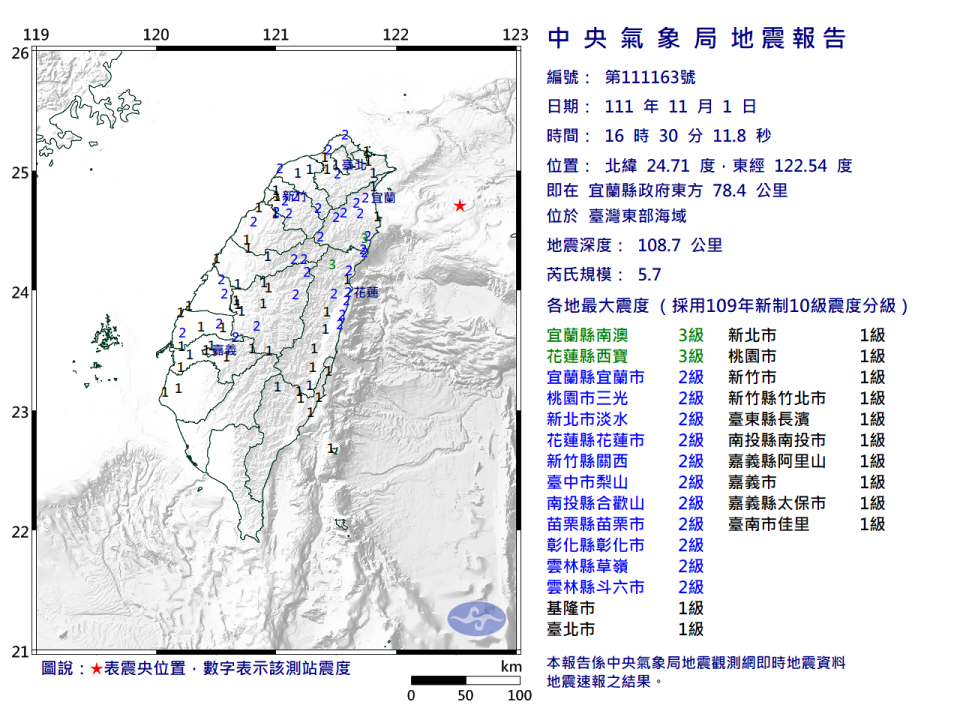

台灣昨(11/1)日連續發生多起地震,其中下午4:30發生規模5.7地震,氣象局表示這起地震與918強震無關,而且深度相當深,有108.7公里,預計後續不會有餘震發生。

位於板塊交界處的台灣,時常會因為板塊運動而地震頻繁,但氣象局透過監測系統卻也發現,只要地震前後,台灣都會「悄悄移動」,有網友對此表示「離大陸越來越遠了」。

11/1下午4:30發生規模5.7地震,在此之前,當天上午10:02以及下午1:43,也都分別有芮氏規模4.1和規模4.4的地震。連續發生多起規模4以上地震,讓部分民眾憂心,之後會不會還有餘震,甚至規模會越來越強?

中央氣象局地震預報中心課長邱俊達說明,上午10:02規模4.1的地震,確實為918池上地震序列的餘震,但是下午1:43規模4.4的地震屬於獨立個案與918地震無關。雖然918地震序列的餘震仍在持續,不過頻率以及芮氏規模都已經逐漸趨緩、下降中。

至於下午4:30發生的規模5.7地震,一樣與918地震無關聯,這起地震發生的主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊,而且地震深度有108.7公里、震央也離台灣相當遙遠,邱俊達表示,發生餘震的機率不大,無須太過擔心。

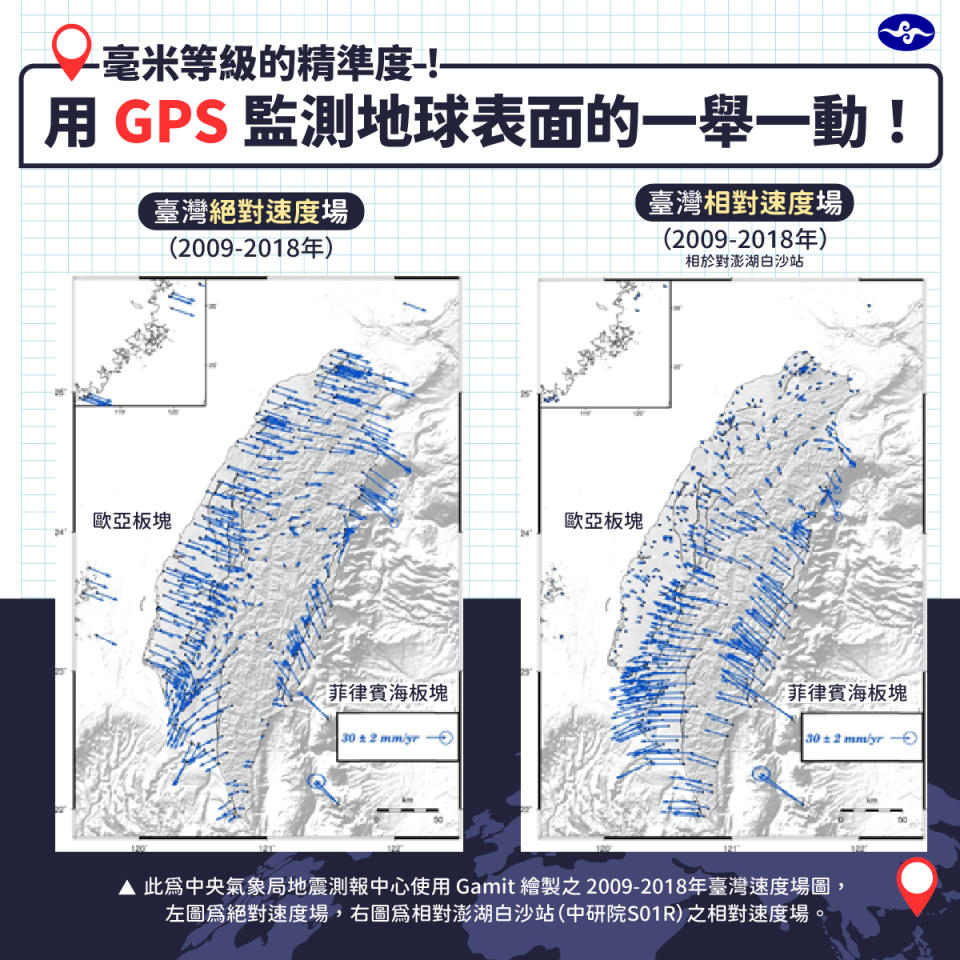

不過為了觀察地層的變動,氣象局在全台設置超過160個「全球導航衛星系統」測站,盼能分析出地震的發生週期、計算地震的災害潛勢,評估臺灣各地斷層的活動和地震的機制。結果意外發現,這9年來「台灣正在移動中」,連中央氣象局長鄭明典都驚呼「台灣真的在動!」

台灣悄悄在MOVE 網友笑:要推去美國了嗎?

氣象局在臉書上解釋,手機上的GPS可以監測我們每日的移動路線和距離,那麼同樣的概念和技術,也能監測臺灣的地表,看看它每天移動了多少。

全台灣建置超過160個「全球導航衛星系統」測站,結合各單位的建置成果,台灣已有超過450個連續觀測站進行大地測量,建立台灣大地變形的資料庫;另一方面,藉由監測大地變形,地球科學家可以監視斷層、火山活動,以及地層下陷或滑動的一舉一動。

▲圖中是中央氣象局地震測報中心使用 Gamit 繪製之2009~2018年臺灣絕對速度場/相對速度場示意圖。

氣象局表示,從地表來看,大型地震會造成明顯的地表位移,像是車籠埔斷層的錯動,為台灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕,斷層上盤的水平位移為1公尺~9公尺不等,而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

其實,除了地震期間,在短短數十秒內出現的「同震滑移」之外,地震前(間震期)、地震後(震後期),斷層也都有「偷偷」地亂動!

地震是來自受擠壓的板塊,隨著應力不斷累積,在短時間內釋放能量、產生位移的結果。然而,地殼不只在地震時會動,平時地殼在「累積能量」的過程中,就會在地表出現非常微量的變形,或者是小小的、不起眼的地震。

地球科學家就是透過這個原理,長期連續監測台灣地表的一舉一動,希望可以找出大地震發生前的徵兆!

雖然目前尚未發展出成熟的地震預測技術,藉由地震前、中、後所蒐集的地表微小變形資料,可以讓地球科學家更了解地殼運動的樣態,或是分析出地震的發生週期、計算地震的災害潛勢,評估台灣各地斷層的活動和地震的機制。

從氣象局的圖片中,可看出台灣不斷在往東南方移動,有網友表示離中國越來越遠,最好一直向東移,台灣海峽變得更寬最好,「看!有人把台灣往外推,慢慢地往美國去了!」。有的人打趣表示,會不會睡一覺隔天日本就在台灣旁邊,不過其他網友則認為,如果往西移動,那中國應該會很開心「回歸」,不過那是幾億年以後的事情。

更多今周刊文章

「平常加盟金要200萬,現在頂讓卻只要30萬,是不是很划算!」關於創業,過來人的2個血淚教訓

存股0056、兆豐金,退休後靠股息養老...為何這樣做可能「老來窮」?一堂價值千萬的理財課

◤家裡都該備一個防災地震包◢

地震避難包、急救包、防災糧食一次備足!

預防地震 免打孔櫥櫃安全固定器

防傾斜防倒 推薦家具安全櫃

關鍵時刻的防災自救備品清單

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞