外食族注意!國人體內塑化劑濃度「高歐美7倍」專家:食品包裝是關鍵

記者簡浩正/台北報導

常用塑膠袋和紙碗裝熱湯要注意!外食是一般民眾與上班族的日常,不過國內日前食安事件連環爆,引發國人對食品安全的關注。但專家提醒,除了食物原料外,在食材各層面、處置過程都可能有環境荷爾蒙的危機。台北醫學大學研究顯示,國人體內塑化劑濃度含量高於許多先進國家2至7倍,但各國暴露種類不同,台灣以食品包裝為主,故提醒民眾生活中有許多行為,可能會暴露在環境荷爾蒙中。

每年的6月7日為世界食品安全日,北醫大今日舉辦食安衛教記者會,營養學院院長謝榮鴻指出,今年主題為「Food safety: prepare for the unexpected」,意思就是要食品安全防範於未然。如經常使用塑膠袋和紙碗裝熱湯,就可能吃下內分泌干擾物質(環境荷爾蒙)。

他說,據統計全球有十分之一人口因食品汙染而罹病、有超過200種疾病是食物汙染所引起、有40%的食因性疾病(指食物中毒)發生在5歲以下兒童。食物汙染問題嚴重,但除了感染物、微生物、農藥,民眾更應該重視內分泌干擾物質。

北醫食安系副教授廖凱威指出,塑化劑等內分泌干擾物質(EDCs),已知會影響身體內包括性荷爾蒙、甲狀腺素、甚至胰島素等正常荷爾蒙的作用。其中以對生殖功能的影響最被關注,例如降低睪丸功能、干擾月經週期、影響兒童生長發育、增加不孕風險與癌症發生等。

他以國衛院與北醫食安系系列調查研究指出,2011年台灣發生塑化劑事件後,政府加強稽查食品添加物,但據2013-2016年期間搜集資料顯示,台灣民眾尿液中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度,仍高於許多其他先進國家,以其中的DEHP(塑化劑的一種)為例,部分代謝物濃度甚至為美國、加拿大、德國等先進國家的2至7倍。由於將塑化劑代謝出體外所需時間不長、只需要幾天,這個結果顯示台灣民眾於日常生活塑化劑的暴露非常普遍。

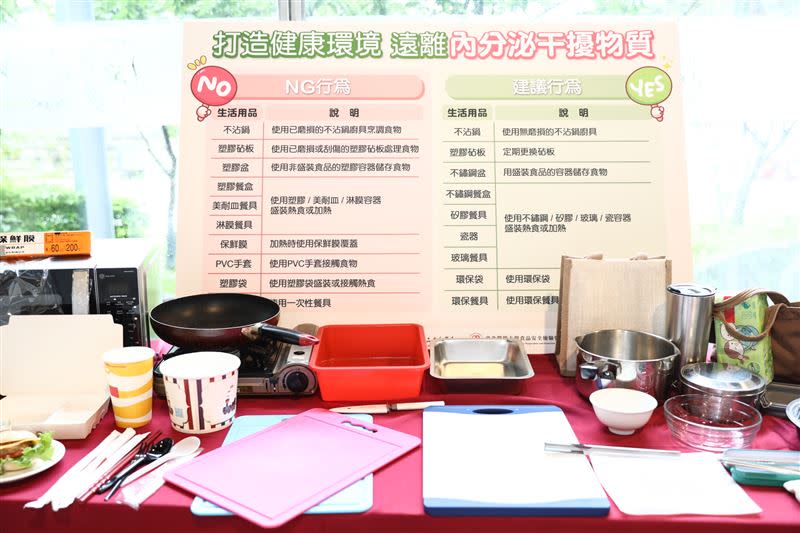

該如何減少內分泌干擾物質的暴露?北醫食安中心副主任蕭伊倫表示,「不使用一次性餐具」是要務,即減少使用LDPE材質餐具盛裝熱食,紙類免洗餐具大部分都是複合材質,通常會在紙漿外層另加上防水、防油的塑膠膜等。這些外帶紙盒暗藏內分泌危機,食物溫度愈高,塑膠釋放有害物質的風險就愈高。建議民眾減少使用,自備環保餐具。

同時,還要減少環境負荷。例如使用有環保標章的清潔劑、洗手乳、衛生紙、餐巾紙等,做好垃圾分類,並使用在地或有機食材等。畢竟除了塑化劑之外,包括環境污染物、化妝保養品、農藥等都可能有內分泌干擾物質。

更多三立新聞網報導

林美秀突暴瘦7公斤急送醫罹「後天性血友病」醫曝發病主因:有死亡風險

發病9天歿!墨西哥全球首例人類染「H5N2禽流感」疾管署急提升疫情等級

悲傷過度?唐治平不認母遺體 醫:恐陷入「悲傷5階段」若做3事快就醫

酗酒失蹤?母突逝唐治平深夜才現身 醫示警「腦部這處」受損嚴重恐失智

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞