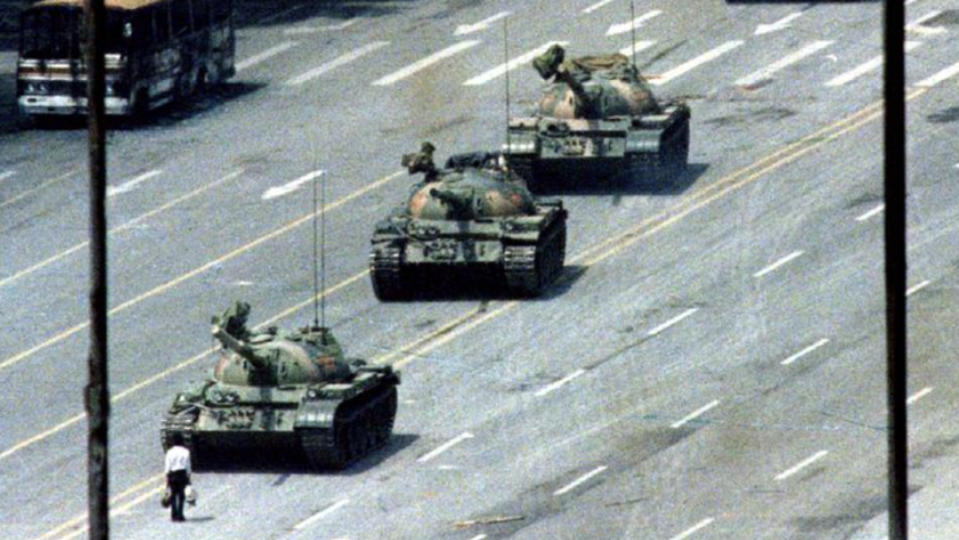

天安門事件後名聲暴跌 35年後中國形象再度走下坡

中國1989年鎮壓天安門廣場上的民主運動,導致中國與西方關係出現裂痕。《華爾街日報》一篇文章指出,在天安門事件35週年之際,中國再度面臨國際社會的反彈,這次不是因為坦克或槍聲,而是侵略性的工商政策、針對鄰國的軍事行為、及中國領導人習近平以「國安」之名干預的個人自由和對外交流。

《華爾街日報》報導,1989年的中國,在世界舞台上仍是個相對貧窮落後的國家,但如今已是經濟強國,還有強大的軍力和外交能力,致力重塑全球秩序,將他自己的主張加諸於國際。

美國智庫胡佛研究所(Hoover Institution)傑出訪問學者沈大偉(David Shambaugh)表示,中國的形象目前正經歷「有組織地、漸進式的、長期的走下坡」,而不是像1989年那樣一次暴跌。

沈大偉說,雖然中國現在更有本錢可以抵抗外國壓力,但當今國際社會對於中國的憂慮感,比天安門事件之後更廣泛,而且不只西方有這種感受。

一項針對美國人的蓋洛普民調顯示,美國人對中國的觀感不佳,對中國存有好感的只有20%,甚至比天安門事件後的好感度34%還要低,許多人也感受到新冷戰將至的那種山雨欲來風滿樓之感。1989年美國人對蘇聯的好感度還高達62%,當時美國強盛自信,沒有面臨任何值得掛齒的對手。

中國收到的外國投資正在減少,許多政府重新思考與中國的貿易關係,中國的人權紀錄也受到矚目,這是中國自1989年以來從未承受過的負面觀感大集合。中國的經濟成長也越來越逼近天安門事件後的低點,1990年中國經濟成長率是3.9%,去年(2023)則是5.2%;在天安門事件前,中國有幾年的經濟成長百分比可以達到雙位數。

經濟低迷不振,反映民間對中央政策的悲觀,最近幾年出現一些類似天安門事件的公眾騷亂跡象(例如2022年的白紙運動),也強化了這種悲憤感。

給經濟甜頭忘卻屠殺

天安門事件後,中國加強國內維穩,將重點放在消除未來再有大規模反政府示威的可能性。這是中共揮出的「大棒」,而胡蘿蔔則是推動自由化的經濟政策,增加財富和提高現代化;政府努力和民眾達成一個不說破的秘密協議:黨給你好的經濟、你別來質疑黨。

資深律師孔傑榮(Jerome Cohen)說,1989年,他客戶當中那些績優企業飛也似地逃離中國,令中國高層感到不安,「他們意識到自己在對外關係上做了一件糟糕的事,非常努力要減少那些負面影響」。

1992年,時任中國領導人鄧小平南巡視察廣東,喊出了「致富光榮」的口號,發出中國將走重商、強調經濟發展的訊號,吸引外國投資者回來。孔傑榮說,天安門事件雖然震撼了外國,但「致富光榮」的效果仍然很不錯,因為從這句話聽起來,讓人覺得「中國還是有未來的」。

在之後的30多年內,中國成為全球最大的貿易國、接收最多外資的國家;1989年中國是全球經濟體排名第11名,而今已升上第2名。

經濟榮景掩蓋了對中國的批評聲,天安門事件的其中一個學運領袖周鋒鎖說,多年來他一直被問到一個問題:「這場對學生的鎮壓不也讓中國穩定下來了嗎?」這個問題令他非常沮喪,通常他只會反問「如果殺人能帶來更高程度的繁榮,你就會去殺人嗎?」

隨著外界對中國的看法變得晦暗,周鋒鎖說,現在再也沒人會問他那個問題了。

從「致富光榮」到「戰狼外交」

《華爾街日報》指出,天安門事件發生後,西方原本可以在那時候就孤立中國。不過,鄧小平指示官員,面對國際譴責時不要採取對抗性的回應,中國要「韜光養晦、善於守拙、絕不當頭、有所作為」。

習近平則是反其道而行,不甩鄧小平那一套,派出他的「戰狼外交官」,用激烈言詞反駁外界對中國的批評,並對周邊土地和海域提出主權聲索,刺激各方鄰國。

而今,外界針對中國的壓制力道不如從前,因為中國已經成長為具有軟硬實力的巨獸,即使亞洲更多地區、更多全球南方國家對中國的軍國主義、重商主義和影響力懷有疑慮,也不見得能合作制住中國。

研究中國40年有餘的美國學者沈大偉說,「我們今天面對的是一個完全不同的國家」,1989年的中國對於自己是誰、何去何從,還不是那麼明確,「而今是西方,尤其是美國,對自身的認知、該往哪個方向走,產生了懷疑」。

習近平與俄羅斯總統普丁建立的密切關係,顯現出中國有意挑戰二戰後的全球秩序。《華爾街日報》指出,習、普兩人5月中旬會面,慶祝中俄(中蘇)建交75週年,完全無視今年也是中俄某個重要日子的35週年紀念。

1989年,戈巴契夫訪北京,是中國和蘇聯30年首度領導人峰會。中蘇關係在1950年代惡化,史達林死後,繼任總書記的赫魯雪夫開始去史達林化、為政治受害者平反、推動經濟和文化改革,被毛澤東批評搞修正主義路線。

然而,戈巴契夫到訪的時間,正是天安門事件醞釀之際,且戈巴契夫本人也推動改革。戈巴契夫訪北京的半年後,柏林圍牆倒塌,接著東西德統一,蘇聯各個加盟國爭取獨立,蘇聯垮台,讓中國、南斯拉夫等其他共產政權如坐針氈。

美利堅大學(American University)中國研究學者唐志學(Joseph Torigian)表示,習近平現今的執政理念,就反映了中共在1989年面臨的雙重危機,「六四事件、以及蘇聯解體,對於一個年輕人(習近平當時36歲)來說,是一堂關於『政權能有多脆弱』的現實教學」,習近平表現出了認為改革會導致混亂的恐懼,堅信要統一國家就需要強大的軍隊,且不信任西方。

前有坦克人,後有橋人和白紙

流亡美國紐約、現為中國人權組織(Human Rights in China)執行長的周鋒鎖說,雖然中國當局盡力抹除關於天安門事件的記憶,但近年反抗活動仍頻繁發生。

例如2022年10月北京四通橋事件,有人在四通橋上拉布條、放擴音器抗議習近平拿下第三任期,「四通橋」現在是抗爭者的代號,在沒被中國過濾的網域搜索「四通橋」,會出現「橋人」彭立發的照片,如同輸入「天安門廣場」就會出現「坦克人」的照片一樣。

相同的邏輯,「白紙」則是指北京和上海的學生,2022年11月上海學生抗議中國的新冠肺炎「清零」政策,拿著白紙上街抗議,引發各地學生效仿。一張白紙什麼也沒寫,在中國卻是道盡了一切。

這些審查都是在抽象的網路空間進行的,但尋常百姓很難不感受到,中國正在失去活力。房地產危機似乎無解,消費者信心下滑,就業越來越難,中國年輕人失去理想夢想,開始躺平,女性也逐漸不願生育,反正再生也是韭菜、人礦,不如在自己這一代打住,使得原本就已經下滑的出生率更低。

大批中國人,無論貧富,都在想辦法移民,就像1989年發生的那樣。看是要合法入境,還是「走線」(從南美洲跟著非法移民一起偷渡),總之就是要「潤」(run的諧音,意近台灣「塊陶」)。

《華爾街日報》指出,美國兩黨已經得出結論,他們多年前的友中政策造成了反效果,得到經濟發展的中國並沒有民主化,而今比鄧小平時期更專制。共和黨籍的前總統川普一度想要推出類似天安門事件後的措施,例如每年審查對中國的貿易最惠國待遇,民主黨籍的總統拜登也對中國推出一連串管制,尤其是先進半導體,反映出兩黨都視中國為美國競爭對手的心態。

35年來,中國投入大量資源,確保天安門事件不會重演,但中共和中國人民的秘密協議正面臨崩解。學者沈大偉說,中國的政治難題依然存在,但人民對未來的希望感消失了,這代表「那份基本協議已經不是原來的樣子了」。

更多太報報導

《華爾街日報》刊文直指中國意圖顛覆台灣政治 確保易於攻打、削弱盟友信任

中國貿易機構為俄國採購無人機干擾器 辯稱「是要買玩具」

【一文看懂】提高美涉入台海衝突的成本:中俄軍事合作為何令西方擔憂?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞