太愛吃外食!研究揭:台人體內塑化劑濃度「高歐美7倍」兒童還比成人高

台灣人愛吃外食,恐怕不知不覺中已吃進許多塑化劑!台北醫學大學調查發現,國人體內塑化劑濃度含量高於許多國家,以其中的鄰苯二甲酸酯類塑化劑為例,部分代謝物濃度甚至是美國、加拿大、德國的2~7倍,且兒少體內塑化劑濃度又比成年人更高。專家警告,塑化劑是最常見的環境荷爾蒙之一,長期攝入恐造成內分泌紊亂,也會影響女性生殖系統、孩童生長發育。

台北醫學大學營養學院食品安全學系副教授廖凱威表示,環境荷爾蒙又稱「內分泌干擾化學物質」(EDCs),常見包括塑化劑、防腐劑、農藥、持香劑、重金屬等,而這些物質被廣泛使用於生活物品之中,如塑膠容器、食物及食品保存劑、香水、沐浴乳等。

塑化劑恐傷害內分泌、生殖功能

依世界衛生組織(WHO)定義,長期暴露於內分泌干擾物質,可能對人體內分泌系統產生不良健康影響,尤其是婦女和孩童,影響包括:

正常荷爾蒙:影響體內性荷爾蒙、甲狀腺素、胰島素等激素作用。

生殖功能:例如降低睪丸功能、干擾月經週期、影響兒童生長發育、增加不孕風險與癌症發生等。

廖凱威說明,北醫食安系與國家衛生研究院發表「台灣有毒物質環境調查」,蒐集了2013年至2016年間,全台蒐集2千位民眾尿液中的磷苯二甲酸酯類塑化劑(DEHP)暴露濃度,發現台灣民眾可能長期暴露在環境荷爾蒙中,尤其以食品包裝為主。

該項研究指出,在2011年台灣爆發重大食安風暴「塑化劑事件」後的3~6年期間,台灣民眾尿液中塑化劑的代謝物濃度,仍高於許多其他先進國家,以其中的鄰苯二甲酸酯類塑化劑為例,部分代謝物濃度甚至是美國、加拿大、德國的2~7倍,且兒少體內塑化劑濃度又比成年人更高。

「由於將塑化劑代謝出體外所需時間不長、只需要幾天,此研究結果顯示,台灣民眾在日常生活中暴露於塑化劑的情況非常普遍。」廖凱威推測,此結果可能與台灣外食盛行有關,尤其愛使用塑膠、保鮮膜等食品包裝材料以及孩童玩具、鐵氟龍鍋等器具。

覆蓋保鮮膜加熱恐溶出塑化劑

該如何減少內分泌干擾物質的暴露?台北醫學大學食安中心副主任蕭伊倫建議,民眾要先了解4點原則:

使用重複可利用的玻璃保鮮盒,不使用一次性餐具。

正確使用與食材接觸的容器與廚具,不要使用塑膠容器或減少使用低密度聚乙烯(LDPE)等材質餐具盛裝熱食。

不使用有損傷的美耐皿餐具及不沾鍋塗層接觸食物。

使用有環保標章的清潔劑、洗手乳、衛生紙、餐巾紙,做好垃圾分類,並使用在地或有機食材等,減少環境負荷。

「美耐皿容器盛裝熱食、加熱時覆蓋保鮮膜、使用淋膜紙餐盒及塑膠袋盛裝熱湯熱食等,都是可能導致塑化劑溶出的NG行為。」蕭伊倫建議,在日常生活中可參考以下做法:

使用塗層無磨損的不沾鍋

定期汰換塑膠砧板

使用不銹鋼、陶瓷、玻璃等材質容器,盛裝、加熱及儲存食物

使用環保袋、環保餐具

加熱食物時,避免保鮮膜直接覆蓋或觸碰食物(隔2公分以上)

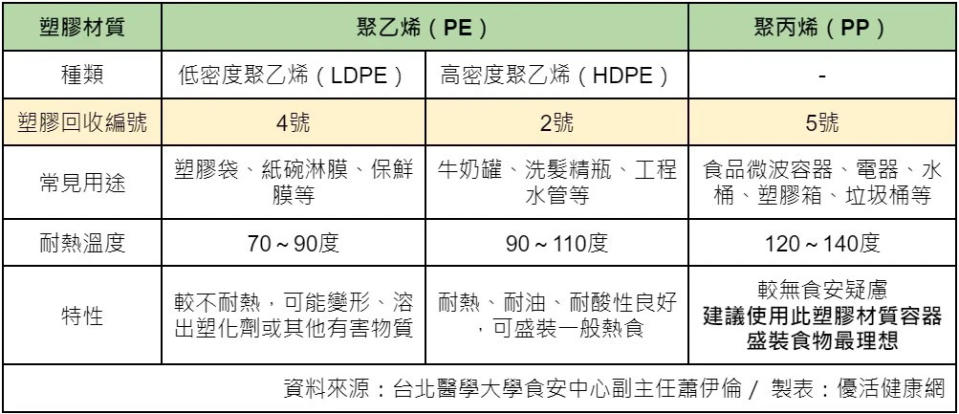

用什麼樣的塑膠材質裝食物才安全?蕭伊倫解釋,聚丙烯(PP)的耐熱溫度高,常用來製造食品微波容器,用它盛裝食物最理想。以下是常見使用塑膠材質種類的最高耐熱溫度、材質特性及回收編號:

歡迎加入《優活健康網》line好友,更多醫療新知搶先看!

看更多優活健康網相關報導

鋁箔紙「3用法」你用對嗎?烹調、保鮮用亮面還霧面?關鍵在1差異

不銹鋼保溫杯該怎麼洗?毒物專家顏宗海警告「這方式」小心越洗越毒

本文授權轉載自《優活健康網》,原文為太愛吃外食!研究揭:台人體內塑化劑濃度「高歐美7倍」兒童還比成人高

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞