《奧本海默》鏡頭之外(二) 長崎、廣島核爆受害者

⚠⚠⚠防雷線:本文包含大量劇透,建議觀影後再閱讀。

【苦勞網特約編輯陳韋綸/綜合編譯】儘管長達3小時的《奧本海默》已包含龐雜的資訊量,仍無法盡收美國核武研發及運用歷史中的所有的關鍵時刻及爭議,諾蘭在接受《NBC新聞》訪問時解釋:「我的工作是詮釋,而不是拍攝一部紀錄片。」

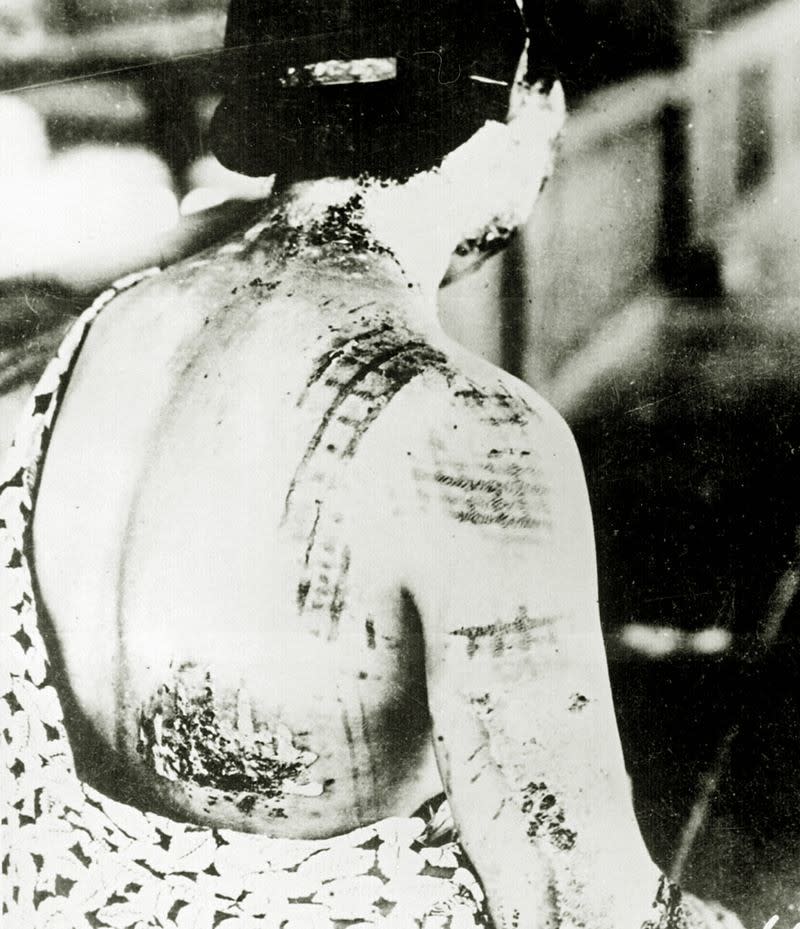

除了三位一體試驗場下風者,長崎與廣島核爆受害者是另一群被遺漏在電影畫面之外的人們。《奧本海默》以抽象的藝術表現手法,再現了長崎及廣島核爆犧牲者的身影——例如:僅呈現局部的焦黑物體,以及皮膚如紙片般剝落的小女孩,然而真實歷史遠比稍縱即逝的電影畫面更殘酷。

1945年8月6日上午8點15分,美軍B-29轟炸機於廣島上空投下「小男孩」原子彈。3天後,美軍於長崎投下第二顆原子彈「胖子」。即便是根據最保守估計,廣島與長崎分別也有7萬、4萬人在原爆中喪生,其中85%為平民。核爆後的幾年內,另有數千人死於其他疾病,生還的原爆倖存者則飽受癌症與突變所苦。

被原子彈轟炸時年僅9歲的長崎居民羽田麗子(Reiko Hada)向英國廣播公司(BBC)講述爆炸當時的見聞:

「很多人翻過金比羅山逃到我們這邊。很多人的眼睛凸出來,頭髮凌亂,幾乎全裸,全身被燒得很慘,皮膚都垂吊著的。」

「他們想要水喝。我被叫去給他們水喝,於是我就去找了一個破碎的碗,去附近的河裏裝了些水給他們喝。」

「喝了一口水之後,他們就死了。人們一個接一個地死去。」

「當時是夏天,因為有蛆蟲和可怕的氣味,他們的屍體必須立即火化。他們被堆到大學的游泳池裏,用碎木燒掉。」

「當時不可能知道那些人是誰了。他們無法像一個人一樣死去。」

《奧本海默》鏡頭之外

(二)長崎、廣島核爆受害者

(三)原子彈真的終結了二戰嗎?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞