將診間、開刀房搭在戰火及天災區 衝破國與國藩籬的白袍關懷

救死扶傷,一直是醫護人員給人的印象,而當這份醫者仁心打破國際藩籬,更是令人敬佩的大愛。究竟是什麼樣的動力,驅使這群白袍們離開家園,到衛生環境落後、流行病橫行的地方,甚或深入戰場提供醫療援助?

對醫生的印象,是一身白袍坐在診間診療椅,或在無菌開刀房中的專業形象嗎?事實上,還有一群醫生,穿梭在戰火裡、在天災過後的廢墟間,為了需要的人們提供緊急醫療援助。

維持中立 9成7經費來自公眾捐款

「無國界醫生Doctors without Borders」,這個從1971年開始運作的NGO(非政府、非營利)組織,致力為受武裝衝突、流行病和傳染病、天災,以及被醫療體系排拒者提供醫療援助。2016 年於台北設立辦事處,把國際人道醫療議題帶到台灣大眾面前,逐漸帶動台灣的醫療人員及後勤人員加入。

相信不少人常在街頭看到「無國界醫生」的募款攤位,目前任職於亞東醫院小兒外科兼創傷科主治醫師夏肇聰,同時也是無國界醫生前線的醫護人員表示,無國界醫生有97% 的經費來自公眾捐款,這些公眾捐款主要來自於各地民眾的獨立捐款,而非來自政府或大企業的大筆金額,因為如此才能維持財政獨立性、保證救援行動完全中立,不被任何政治及宗教因素影響。

提供醫療行為 也為世界做見證

這些資金讓無國界醫生們,可以在超過75個國家和地區展開行動,提供必要的醫療。夏肇聰說,所有資訊在網站上完全公開,包括財務報告也保持透明度,參與者全都是志願者,每個月可領取1千歐元的補助款,相較於醫生平時的薪水,幾乎是九牛一毛,靠的是一股信念,以及醫者仁心的信仰。

目前台灣無國界醫生的前線人員共15人,13位是醫護人員,其中有3位是不讓鬚眉的女性,出勤的方式是由醫護人員提出可以的時間,由行動中心統籌專案評估需求,再媒合醫護人員適合的專案,依當地需求制定任務。

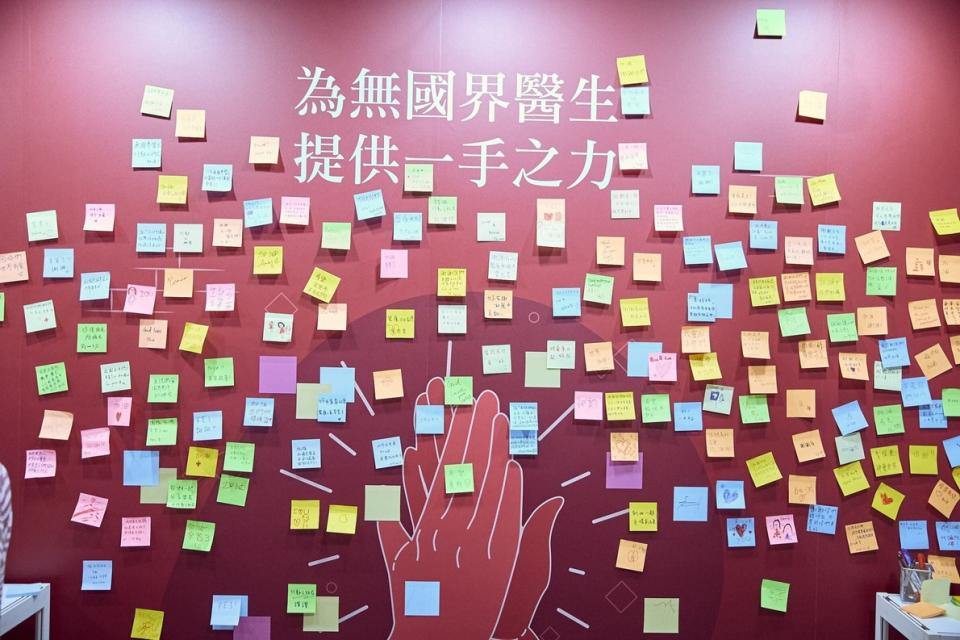

「在提供醫療行為外,我們同時也在為世界上發生的事做見證。」夏肇聰這麼表示,他期待藉由無國界醫生的努力,提高大眾對於人道危機的關注,願意伸出援手幫助這些地區的民眾獲得同樣平等的醫療照護。

夏肇聰 南蘇丹接生新生兒以他名字命名

前線崗位︰外科醫生

任務地點︰南蘇丹

想當無國界醫生,是從高中時期就埋在夏肇聰心中的種子。

為了這個夢想,本是香港人的他特地到台灣高雄醫大唸書,學成後留在台灣,由於了解前線對於外科的需求大,從選擇專科開始就沒有猶豫過,一路從6年的住院醫師訓練,到現在成為了亞東醫院小兒外科兼創傷科主治醫師。

為了累積前往前線的經歷,夏肇聰不斷翻看無國界醫生出版的書及刊物,聽前線人員講說自己的經驗,也會上許多醫學會開設的相關課程,2018年還曾跟隨緊急救援醫療團到印尼大地震現場救援一週。

終於,2022年3月,夏肇聰開啟了第一次無國界醫生的任務,地點是南蘇丹班提烏(Bentiu)難民營。由於事前準備充分,當地的環境並沒有給他帶來太大的衝擊,只是身為當地唯一的外科醫生,不停進行的手術,3個月時間處理比待在台灣好幾年加起來都還多的刀槍傷,每天都讓他處在高度的忙碌中。

當地人的熱情讓他相當難忘,「在那種環境下還保有對生命的熱愛,真的很難得。」而讓夏肇聰印象最深刻的,是幫一名曾經因難產失去第1胎寶寶的產婦接生,當時被緊急送來的產婦同樣遇到了難產的問題,但在他的手術下,小孩剖腹產平安出生。

為了感激夏肇聰,那名媽媽以他的英文名字Marco幫小孩命名,整個醫院的人知道後,都開玩笑地喊著:「Marco!快來看Marco!」成了在忙碌的救援日子中溫暖又有趣的記憶。

2023年,夏肇聰的第二次任務,地點同樣是南蘇丹,兩次的經驗給他最大的體悟就是「人生無常」,由於受到戰爭及武裝衝突的影響,常常有時晚上接到電話告知病患隔天早上會用飛機送來,結果第二天卻因病患撐不到隔天早上而沒等到人。

「你永遠不曉得下一秒會發生什麼事。」夏肇聰說,如今他學會有事情要做趕快去做,不要等著下一次,因為很有可能沒有下一次。對於參與無國界醫生,身邊的家人朋友都相當支持,至於許多人擔心的安全問題,他認為組織相當有經驗,只要跟著安全守則做就不會有太大問題。

夏肇聰表示,自己將持續跟著無國界醫生的步伐,讓醫療打破國界,高中時期在心中種下的種子,已隨著夢想的實現生根發芽,而在無國界醫生經歷的每個病患、每個前線同事,都是開出的花朵,在夏肇聰的記憶中永遠芬芳。

洪上凱 戰火中堅持的人道救援

前線崗位:急診科醫生

任務地點:加薩走廊

經歷以巴戰火下的急診救護再回到台灣,最初幾週,洪上凱心裡都有種難以述說、抽離又現實的感受。

2023年7月,他出發前往巴勒斯坦的加薩,參與第一個無國界醫生任務。這個任務原定為期半年,但突如其來,10月7日以巴戰爭開打,以色列當局在10月13日向加薩北部發出撤離令,團隊因為安全考量,從北部撤退到南部,洪上凱與其他21名在加薩的無國界醫生國際工作人員無法回去原本工作的醫院,在11月初提早結束任務,從拉法過境點離開加薩。

回顧那段在戰火中流離的日子,洪上凱心情十分沈重,即使急診醫師的背景讓他可以較為冷靜沉著的面對災難與困境,但交戰讓雙方失序,許多平民遭受的傷害已遠超醫療人員所能掌控與治療。

從學生時期就相當認同無國界醫生組織的理念,也是很大程度影響他選擇成為急診醫師的理由,目前任職於長庚醫院急診部的洪上凱表示,自己過去也曾在其他地區進行人道醫療服務,但沒有像這次嚴重和緊張,在砲彈摧殘下,當地環境極度困頓,醫療救援系統滿載,身邊的人都壓抑在不安、憤怒和悲傷的情緒裡,個中滋味可謂一言難盡。

洪上凱說,經過了前線任務才更明白,人道醫療工作者在困境中即使用盡全力,能夠改變拯救的其實真的不多,但即便如此,他和其他無國界醫生同事們在已經必須與生存搏鬥的情境底下,仍試著努力維持人道救援組織的使命。

「我可以很驕傲地說,即使無國界醫生在最困難的情形下,我們始終沒有背棄最珍貴的價值。」洪上凱在親筆寫下的手記中這麼寫著,未來他還是希望投入無國界醫生,將之前未完成的任務以不同的形式繼續下去。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞