【專文】「台灣是中國固有的領土」之虛妄性

引言:

戰前國共兩黨都主張過台灣應獨立,戰後卻散布「台灣是中國固有領土」的謊言,國民黨被中共打敗逃亡到台灣逃生,中共則要殲滅中華民國必須併吞台灣。

關於「固有領土」,國家對於本國領土原則上具排他性的最高支配權,國家建立以降一直確保並領有的話,「固有領土」概念可以成立。

惟一旦割讓或轉售他國,就已經不再是原領有國的領土,更何況國家建立後,因為征服、割讓等先佔以外的手段獲得的新土地,更不能用「固有領土」來主張領有權。以下列舉歷史事象來驗證國共的「固有領土」主張是否妥當:

一、古代漢族與越族的不同世界:在秦漢時代,自紹興(會稽山)以西至長沙以北是漢族,以南為百越民族的地盤;漢族的北方是匈奴,越族的外海有馬來南島語民族。

第4世紀華北大動亂,漢民族大遷徙到華南,華南的越族加深漢化;第8世紀福建大開發,閩南的福佬人成為「七蠻八閩」的主流,宋室偏安東南以後更增長了閩客的力量。

大約在第6世紀,台灣原住民(高砂族)從南太平洋渡台取代了先住民地位;漢化的越族閩客衝破明朝的海禁移往台灣,這樣漢化的越族與高砂族逐漸形成台灣人、台灣民族。

二、古代的「夷州」之謎:《山海經》海內南經說「福建在海中(閩中山在海中)」,支那(China)內陸人何時越過福建接觸海外的島民?

陳壽的《三國志》孫權傳說:「遣將軍衛溫、諸葛直將甲士萬人浮海求夷州,得數千人還。…」這夷州今何處?據南朝沈瑩的《臨海水土志》說是「距臨海郡東南二千里…。」臨海郡為浙江台州府。

再比對夷州的地貌風土物產以及住民的奇異「吃人」習俗,被認為很可能是今之台灣,然則,吳國只擄掠殺伐夷州人,從未佔領統治。

三、隋煬帝征伐「流求」逞一時之勇的殘暴:魏徵的《隋書》流求國傳記載隋煬帝時派陳稜、張鎮周率大軍自義安遠征流求(東行五日航程)「擄掠男女數千人而歸」。

義安即潮州府,從方位來看,流求應是台灣;對於流求的描述,跟夷州互為「印證」類似同為台灣,不過學界對此意見紛歧,或指流求,也有人認為是兩者的總稱。

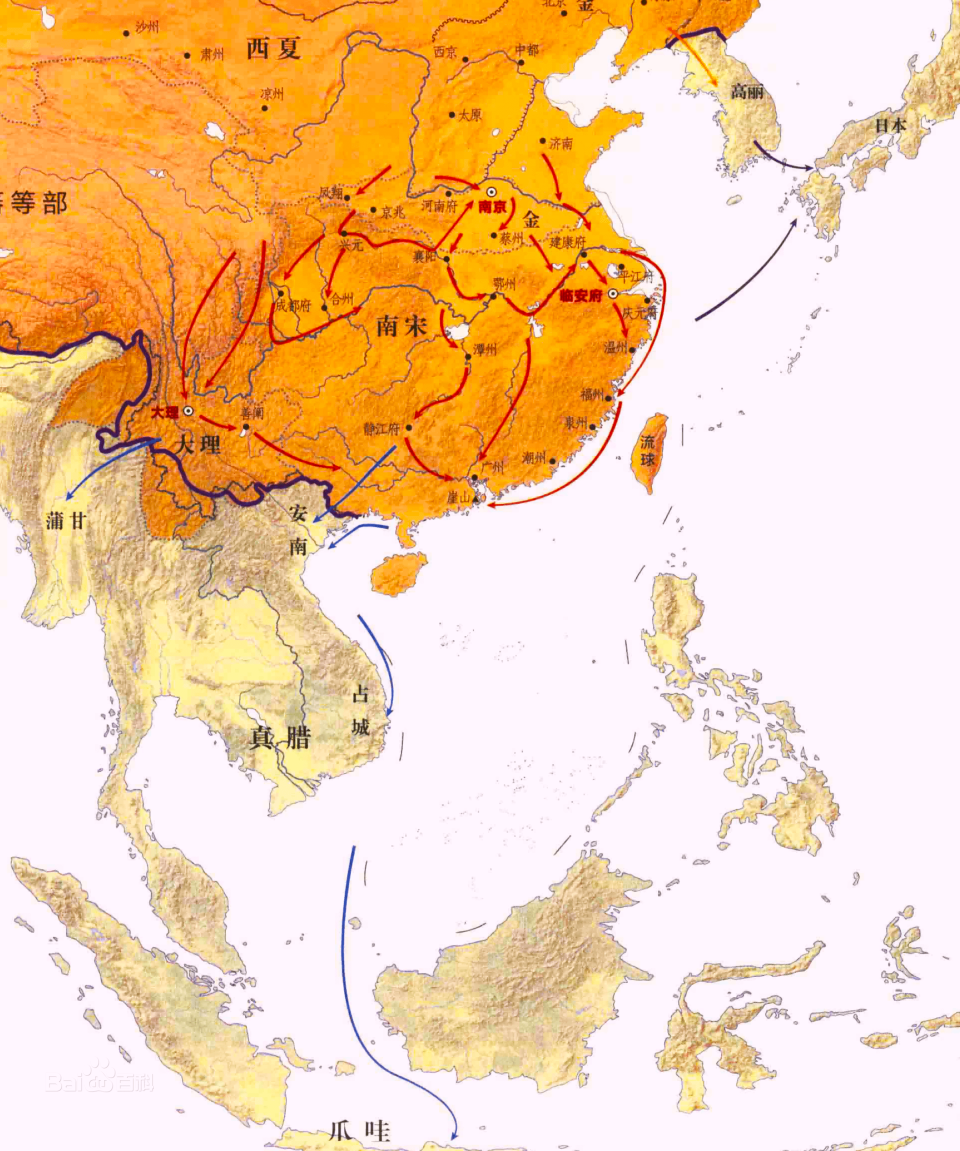

不過隋煬帝跟先前的孫權一樣,殺人放火擄掠然後走人,經略目標不明,徒留歷史罵名;事實上,孫吳後的晋南北朝和煬帝後的唐宋長達幾個世紀以來,台灣跟支那並無任何關係。

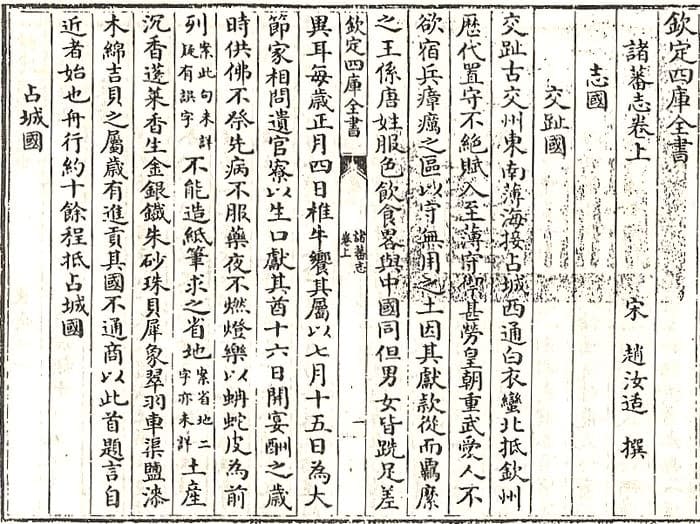

四、唐宋600年間台灣被「不聞不問」:唐帝國的300年(618~907)、歷經五代(907~960)至南宋亡國(1279)的660年間,中國對於台灣一言以蔽之「漠不關心」,難得有關台灣的特別文獻,迨南宋末葉1225年,任職福建路市舶的趙汝適撰著《諸蕃志》2卷,才描述台灣,其<毗舍耶>項目,澎湖隸晋江縣,常遭毗舍耶人(菲律賓)掠奪慘殺。

盛唐第8世紀以後,福建大開發,「七蠻八閩」之地易名為「福建」 ,宋室南渡,東南沿海繁榮,海外貿易發達,何以近在呎尺的台灣竟成「千里之外」的化外之地?

五、蒙古帝國對台灣仍是一知半解:元末旅行家汪大淵著《島夷志略》2卷,對澎湖有翔實的介紹,當時泉州人去澎湖謀生,元政府設巡檢司抽稅。元初曾兩度對瑠求(台灣?) 招撫、用兵均告失敗;忽必烈大動干戈東征日本、南伐越南爪哇「武功顯赫」,但在他的心目中並沒有台灣。

明初楊載招諭「流球」,他避開吃人之島的「流球」(台灣)到達今之沖繩,自是「流球」專指沖繩的「琉球」,明廷對澎湖執著卻不知台灣的重要性,當時台灣的名稱有東蕃、魍港、台員、大員(圓)、雞籠等。

六、荷蘭先佔澎湖後據台灣:明初對東南沿海實施「寸板不得入海」的海禁政策,澎湖住民被強制撤回,廢巡檢司;鄭和經略南洋動員近3萬人的艦隊七次到南洋,印度洋長達28年(1405~1433)之久,可就是跟台灣無緣。

16世紀以後海道大開,西方勢力東漸,荷蘭、西班牙來到台灣海域跟日本介入紛爭;1622年,荷蘭佔領澎湖,旋進入窺探安平,又在澎湖建築要塞,由於明廷堅持守住澎湖,雙方爭持多時後議定,荷蘭退出澎湖,進駐台灣,明廷沒異議並准予通商,台灣自此落入荷蘭手中37年(1624~1661)。

清初編撰的《明史稿》卷302外國傳「雞籠」,記述的雞籠就是台灣。蓋「雞籠」諧音北台灣平埔「凱達格蘭」的族名。

七、清廷以台灣為化外之地割讓日本:鄭氏王朝軍事統治台灣22年(1661~1683),雖然將已亡國的南明奉為「正朔」,實則係「開國立家」(鄭成功戶官楊英《從征實錄》) ,兩岸互不隸屬。

施琅攻克澎湖進駐台灣後,清廷在台灣「棄或留」的問題上爭論了8個多月,施琅向康熙帝上呈《恭陳台灣棄留疏》奏曰:「台灣一地原屬化外,土番雜處未入版圖…」(施琅《靖海紀事》下P.59) ;嗣後的《雍正實錄》與乾隆朝的《大清一統志》均謂台灣自古荒服之地,不通中國。

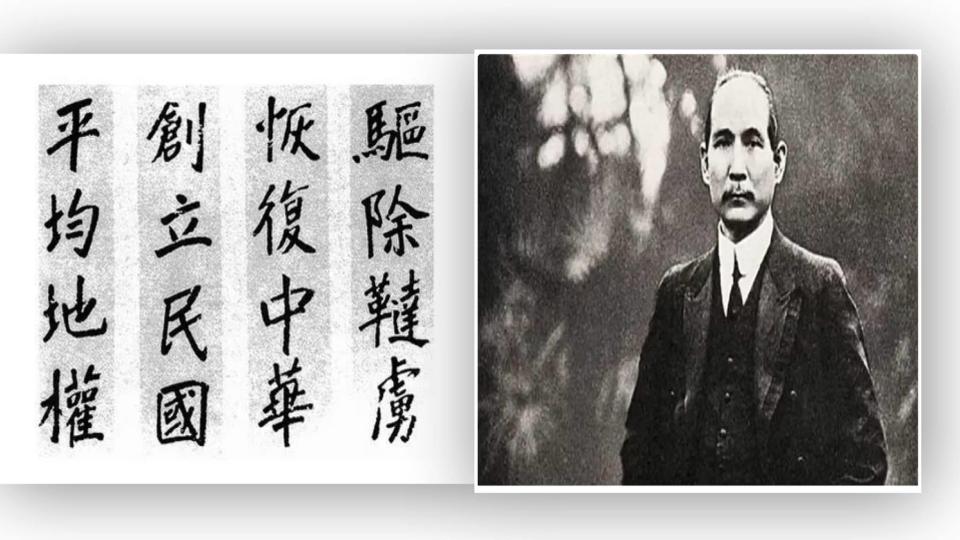

清末日清戰爭,清國戰敗後將台灣割給日本,孫文革命以「驅除韃虜」,視滿州人為異民族,並主張台灣應自治或獨立。

台灣共產黨創黨時(1928、上海),中共指派彭榮參加,當時黨綱明文主張,台灣民族獨立並將建設台灣共和國;1936年美國記者史諾(E.Snaw)在延安後方保安與毛澤東夜談時,毛表示戰後台灣應該獨立。

八、舊金山和約規定日本放棄對台灣的主權:1943年11月,盟軍開羅會議發表《開羅宣言》涉及戰後台灣歸屬問題,它是一紙沒人簽署的新聞公報,而且戰後的條約效力絕對優先於戰時的宣言。

所以1951年9月的舊金山和約規定日本放棄對台灣的主權,並沒規定放棄給誰,況且當時國共均未參與議約,顯然台灣主權歸屬跟國共無關。

翌年、1952年4月,國府在與日本單獨簽和約中,對台灣地位追認舊金山和約,1981年,日本跟中共簽訂和約也未提起台灣領土問題。

結語:

1936年,中華民國《五五憲草》第四條所規定的中華民國領土並不包括台灣;1949年中共消滅了「中華民國」,只剩下金馬,時至今日,憲法增修多次,台灣仍然不是中華民國的領土。

專文屬作者意見,文責歸屬作者,不代表本報立場。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞