【專文】從米洛塞維奇的審判看俄烏戰爭的刑事究責

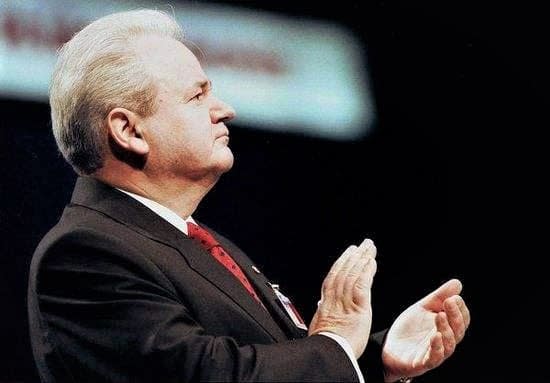

面對烏克蘭持續收復領土,即便俄羅斯已為部分動員,似也難扭轉潰敗的趨勢;而在克里米亞大橋遭炸後,普丁以無差別轟炸烏克蘭全境為回應,平民死傷無數,惟如此的戰爭罪行,是否只能無奈面對?這從前南斯拉夫總統米洛塞維奇的例子,或可為比較之例。

廿世紀末葉的南斯拉夫

1991年,南斯拉夫各邦相繼獨立,當時的塞爾維亞、也是聯邦總統的米洛塞維奇,挾其於國內的聲望,大量提供武器給塞爾維亞民兵,以消除分離主義為由,進入各邦為戰鬥。

由於在狄托領導下的南斯拉夫聯邦,藉由其強勢領導,各邦尚能維持和平共存的局面,又為防止最大邦、即塞爾維亞的獨大,各邦的領土劃分將部分塞族加以割裂;換言之,除塞爾維亞外,塞族人口於各邦境內屬為少數族群,也埋下日後種族衝突的種子。

南斯拉夫內戰爆發後,散落在各邦境內的塞族即組成民兵,也成為米洛塞維奇掃除分離主義的最重要之武力,其中在斯洛維尼亞與克羅埃西亞兩族爭取獨立之戰,由於這兩族無論是距離、宗教或文化皆較接近於西北歐國家,自獲得實質的援助,戰爭就未拖延太久;但是多數信奉穆斯林的波士尼亞,卻因北約採中立態度,對交戰雙方都實施武器禁運,致使波士尼亞陷入困境。

命運坎坷的波士尼亞

巴爾幹半島長久以來的種族混合,在克羅埃西亞戰爭中,其是以塞族為敵,但在穆斯林人數幾占2/3的波士尼亞,卻是信奉東正教的塞爾維亞族與信仰天主教的克羅埃西亞族,一起聯合對抗穆斯林,致形成一種相當詭異的現象,也凸顯種族衝突的悲哀。

而原本觀望的西方國家,直至塞軍種族清洗的大屠殺事件曝光後,才轉趨支持波士尼亞獨立,戰爭直到1995年才結束;之後,聯合國安理會進入波士尼亞境內調查,發現塞軍暴行遠比想像嚴重,明顯是屬有系統、有組織的種族滅絕,並將矛頭指向塞國總統米洛塞維奇。

1995年,聯合國於海牙成立特別前南斯拉夫國際刑事法庭,並通緝及起訴包括米洛塞維奇在內的幾位主導大屠殺之領導者,此雖展現國際社會實踐正義的決心,卻也不得不面對一個殘酷現實,即此等法庭並無強力執法機構,加以米洛塞維奇在國內聲望仍高,這樣的訴追動作,似僅具有象徵意義。

這也使1999年,科索夫宣布脫離聯邦後,即使北約的強力介入,卻無法免於再次的種族屠殺;要非米洛塞維奇因貪污與選舉舞弊等,遭人民所推翻,並於2001年被解送至海牙,此審判肯定無法進行。

2006年,米洛塞維奇病死,全案宣告終結,卻也促發之後的國際刑事法院之誕生。

在俄烏戰爭剛開始,國際刑事法院的檢察官,即已為戰爭犯罪之調查,而烏克蘭在收復每一塊領土後,檢察官就馬上進駐,並對俄軍殘害平民的暴行為調查,目的皆是為將來訴追屠殺者,尤其是位於金字塔頂端的下令者為準備。

只是從米洛塞維奇的例子來看,只要普丁牢牢控制國家機器,這些努力,恐會化為烏有,這也是烏克蘭總統澤倫斯基,不斷呼籲俄國人推翻普丁之原因所在。

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,不代表本報立場。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞