【專欄】「台灣畫」的「本土意識」呈現

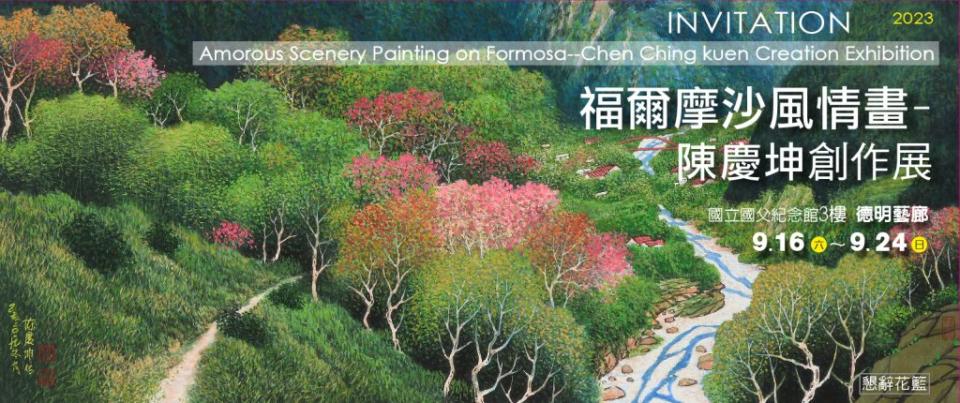

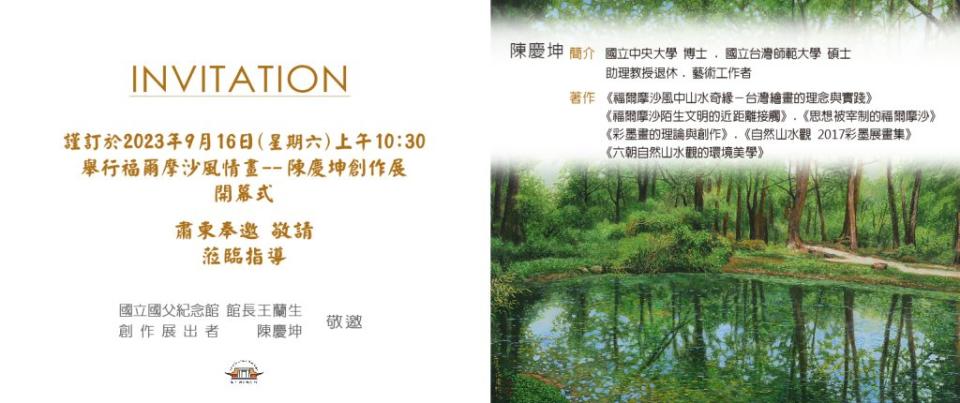

筆者在9月16日在國立國父紀念館舉行「福爾摩沙風情畫」展覽,這是今年在公家機關展場第三場展出,是個人生命中最密集的一次展覽行動,目的是希望藉此宣示台灣需要建構「台灣畫」的創作理念。只是,畢竟這是一種非主流的藝術、文化思考觀點,沒有資源從事廣告行銷,不容易引起太多注意。藝術創作於個人而言,是一條孤寂行走的不歸路,照見台灣文化藝術創作生態的扭曲。

永恆的溫馨-陳慶坤

台灣水墨畫的發展演進,無關乎「在地」藝術創作理論、實踐的進化過程,而是一部糾結著政治權力更迭的遞嬗,造就出斷代非常鮮明的繪畫藝術表現形式。可以說台灣美術圖像的形成體現於群體之中時,是超越於國界的群體;且隨著政治制度、經濟結構的改變,而產生不同的延續性與變異性,逐漸形成它的多元文化面貌。

思考藝術創作的主體性

在這樣的時代背景下,台灣文化藝術創作的「主體性」,就被淹沒在「多元文化」的生態環境中,也不會有人去思考藝術創作的主體性在哪裡?

以筆者作品而言,從媒材上勉強可以依附在目前所流行所謂「彩墨畫」的範疇。但這一概念確實與筆者的理念論述亦無法對接,因為它的概念不明確,沒有清晰的範疇,只能籠統的概括,這在拙作《彩墨畫的理論與創作》一書中曾加以申述,在此不予贅述。尤其,在台灣一般所謂「彩墨畫」,就是以不注重彩色彩的中國文人水墨畫為基礎,著上色彩後便稱為「彩墨畫」,其中有淡彩與濃彩之分,這是台灣近代相應於西方藝術衝擊所提出繪畫藝術的創作觀點。

福爾摩沙風情畫.陳慶坤創作展邀請函

其次,上世紀70年代以後,承接「鄉土文學」論戰的遺緒,80年代美術的「鄉土寫實主義」才逐漸以生活周邊環境作為取材的對象。雖然水墨畫已逐漸替代傳統筆墨與皴法的限制,且在風格上開始強調個人性或西方的寫實、寫生技法,並開始融合西方的構圖與佈局;不過,台灣水墨畫唱的曲調依然是中國的小調小曲。換言之,它們只是畫出具有「台灣風味」的中國畫。

「看到台灣,表現台灣」

就筆者的認知而言,「看到台灣,表現台灣」,才是台灣繪畫「本土意識」主體性的呈現。因此,此次展覽追求的理念,除希望從繪畫媒材、技法上,打破文人水墨畫虛偽意象的觀點之外,也試著將居於神壇地位的文人畫美學傳統,拉到平凡人間,並發出「台灣畫」發展本質問題的質問。

傳承中國水墨畫的美學精神,在台灣雖是見仁見智的問題;但在一群固守中國文化精神的藝術家,卻無法從中脫困,盲從的依附在中國儒、釋、道的藝術美學,歌頌著創作理念如何在老莊的藝術精神找到關係連結!目前一些水墨畫或具有西方抽象表現的學院派作品,率皆以此徒託空言!尤其碩士班畢業展在其創作理念自述中,都會無俚頭的聲稱:作品融入了東方思維和西方媒材,呈現老莊自然哲學美學、創造心靈烏托邦的想像繪畫,等讓人心驚膽跳、慘不忍睹的拼裝論述!試問,老子、莊子曾經為此畫過一張畫嗎?中國藝術美學有誕生過抽象畫這種作品嗎?空泛穿鑿附會的論述,可見學院派藝術教學危機的存在。

慘不忍睹的創作論述

常會聽到藝術家夸夸其談慘不忍睹的拼裝論述、創作美學,其實他們談的哲學、美學跟哲學一點關係也沒有。因為他們所談並非嚴格意義的藝術哲學。

紋面的自畫像 陳慶坤

藝術哲學、哲學美學不盡然需要放在哲學上來談,但是它確實可以成為藝術家的「創作美學」;只是藝術家通過自己的創作實踐,加以總結而認識的這種理論,是需要轉化屬於自我的創作美學。它雖然以理論的形式出現,但可以不完全是藝術哲學。因為它不具有普遍性,也不企圖建立一個普遍的藝術審美標準。這種理論帶給藝術家直接的衝動,是為他的創作服務,這也是凸顯藝術家創作主體意識的關鍵,而不是東抄西湊就可以成為自我的理念。

這是筆者歷經三場展覽,展示這幾年來的思考轉化為創作的表現成果。從3月桃園市文化局「福爾摩沙風中山水奇緣」、7月國立中正紀念館「福爾摩沙陌生文明風情記事」、到9月16日國立國父紀念館「福爾摩沙風情畫」等展現的企圖與目的。敬邀藝壇先知、前輩、同好參觀指教。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞