專訪林培瑞:八九六四和「向前看」

德國之聲:像您這樣一位這麼重要的親歷者,我們首先想知道的就是,六四已經過去35年了,您到現在為止個人最鮮活的六四記憶是什麼?

林培瑞: 我當年在北京觀察的最鮮活的記憶,大概是六四上午,我起床到人民大學門前去聽學生從北京各地回來報告他們所看到的、聽到的消息。學生在那兒設了個廣播站,有的從木樨地、天安門、六部口等不同地方回來,有的咬牙切齒說不出話來,有的滔滔不絕地哭嚷,有的很冷靜地描寫。這給我印象很深。

而且還有一個相關的印象。我在人民大學門前聽的時候,有不同的人也一起停下來聽。有學生,包括外國學生。我記得有一些非洲學生,黑人學生,還有從外地來的中國農民,他們推著小車准備進城賣菜,他們也停下來。所以,有這麼多不同背景的人,有非洲學生,有林培瑞,有中國農民,有中國人民大學的學生,都在那兒,似乎各種背景沒有關系。我們看人都是你是個人,我是個人,我們聽到的、看到的是最基本的人權問題。這給我印象相當深。

德國之聲: 當時學生跟您匯報情況時,有沒有什麼特別的事情到現在為止仍然給您留下非常深刻的印象?

林培瑞: 沒有特別的。當然,他們說的都很動人,可是分析程度不強。他們只是報告他們所看到的坦克車、有人跑等等。所以沒有特別的回憶。

德國之聲: 明白。那我們想知道,六四35年現在過去了,當然前幾年您發表了一個很重要的講話,我麼們為什麼記住六四?那現在35年過去了,您今年會怎樣紀念六四35周年?

林培瑞: 35年來,我每次的六四都有一種共同的印象,就是回顧當時的災難,同情那些被傷害的人等等。可是近幾年來,有一種向前看的情緒。六四的學生示威,當年我沒想到那麼多人會出來上街,也沒想到那麼多普通北京公民會支持他們。這讓我感覺到中國底層對共產黨統治的反抗比我本來想象的還要深。因為日常生活裡的價值觀還在那兒。不管多少年,無論是大飢荒、六四、文革等等,中國老百姓的日常生活價值觀還沒有被消滅,還在那兒。

現在回顧35年來,我更覺得哪怕習近平那麼想做個新的毛澤東,磨滅一般老百姓的日常生活,都成為習近平的崇拜者——這是一種表層現象。我相信中國老百姓的日常生活價值觀還沒有多少變化。

德國之聲: 那您個人會怎樣紀念六四呢?在六四當天,您會做什麼比較特別的事情嗎?

林培瑞: 每年都不一樣。6月3號,今年德國的廖天琪預備了一個全球紀念六四的活動,我答應參加。然後六四那天,我會坐飛機到美國斯坦福大學參加一個紀念六四的活動,也會有演講,請我說幾句話,然後再舉行一個問答形式的活動。

德國之聲: 您在過去幾年中接觸過很多中國新一代的年輕人,您覺得他們對六四的記憶和認知是怎樣的?他們知道這個事情嗎?

林培瑞: 我接觸的比較多的是我在加州大學河濱分校上課的大陸來的學生。一般來說他們不知道六四是怎麼回事兒,有的沒聽說過,有的聽說過但吸收的是被中共歪曲的故事。

甚至前幾年,有個很聰明的男學生,他知道我的一些看法,有一天認真地問我,林老師,六四的事兒到底是學生殺士兵多還是士兵殺學生多?他這是個真誠的問題,他真的不知道。他在國內,他是山西人,父母都是干部,所以他長大的時候,我不知道是父母想保護他不讓他知道真相,還是有意地把一個共產黨的怪故事灌輸到他腦子裡。他很真誠地不知道。所以我馬上從書架上拿下來幾本我編的《天安門文件》給他看,借給他看。

看了有作用,有的學生聽到一個真實的故事的時候能夠轉舵,有的抗拒心理很強。比如我一個外國人,提起文革或大躍進的大飢荒等事,他們有一種自衛反應,會說林教授你一個洋人教授在批評我的國家、我的黨,等於是批評我了。我聽到這種擔心總是非常的困擾。因為我不是批評他,我是想幫他了解真相。可是他馬上的反應就是自衛的反應。

德國之聲: 究其根源,您覺得他們這種自衛心態是怎麼來的呢?

林培瑞: 我覺得任何人會有自衛的反應,如果提到自己的群體受到批評。我是群體之一。所以在一個層面上我覺得這是正常的,但不正常的是他們的信息來源。多年來,從課本到媒體,甚至父母,跟他說的都是一個編造的故事,一個假的故事,他們真不知道。

所以這兩個因素,一個是人性的特點,聊以自慰。但如果聽到的是假信息,他們會覺得自己知道真相。而且他會覺得,我是中國人,你是外國人,我當然知道的比你准確。其實相反,他們知道的不准確。

德國之聲: 那您在陷入這樣討論的時候,用什麼方法破局?

林培瑞: 這個問題你問的非常好,但是很難回答。有的學生接受,有的有抗拒心理。我前幾年問了我的朋友崔衛平教授。我跟她聊起了我這個困擾。她提了個很好的建議,跟我說你就把中國人的材料給他們看,比如《尋找林昭的靈魂》那部電影。這部電影裡都是中國人的聲音,沒有外國人,這樣他們就沒法說是外國人干涉。

德國之聲: 您剛才說現在整個氣氛是向前看。如果我們看美國政界,或者是在美國對中國相關事務關心的人;在當今的大環境下,無論是美國貿易戰、芯片戰等,包括有關華為和TikTok的討論。感覺在整個新一輪中美摩擦中,六四越來越少在中美交鋒中扮演重要角色。那麼在當今的美國,對八九六四的關注還有多少?

林培瑞: 六四剛發生的前幾年,美國政界、新聞界、學界都很注意六四。六四是很大的一件事情。從1990到1994年,美國國會把貿易問題和人權問題掛鉤,每年考慮給不給中共最惠國待遇。但無論是從政界還是商界,現在對六四本身的關注弱得多,主要是貿易問題或芬太尼進美國、競爭不公正的問題。

美國商界在六四後希望能到中國大發財,剝削中國的便宜勞動力,把中國視為很大的一個市場,把我的可口可樂賣給他們。但從大概五六年前,很多商界人士就很失望。發現他們去辦合資公司時,中國的合資伙伴常常只是借用他們的科技能力,然後創辦自己的公司與之競爭,而且產品更便宜,因為能更剝削勞動力。所以很多商界很失望。

他們失望的時候,私下裡會和我說這些,但是公眾場合他不敢說,他很注意在中共面前的形象。不然就做不了生意。但是從五、六年前開始,這些人開始站在批評共產黨的一邊。

新聞界一直批評態度還不錯,尤其是在新疆問題出來以後,新聞界也不客氣地揭露醜惡。包括學界,很多漢學家知道有問題,但不願意說,怕上黑名單,怕進不了中國。20年前,我開始上了黑名單,只有我們幾個。現在很多學者都在黑名單上,而且願意公開批評的程度更大。所以,近幾年來,商界、政界、學界更願意批評。

德國之聲: 六四過後的這麼多年,中國發生了那麼多事情,有沒有什麼時刻讓您覺得有點像六四時刻,感覺六四的氣氛又來了?

林培瑞: 很多人問我白紙運動和六四的比較。相似的是有理想的年輕人上街示威,老百姓支持他們。但我覺得共產黨根據六四的經驗學到了一點東西,避免街上有坦克車對著老百姓的這種戲劇性沖突。從一開始有一點苗頭就鎮壓。白紙運動被鎮壓的方式不同,但也很有效地威脅參與者。

德國之聲: 那您覺得白紙運動和六四能有可比性嗎?

林培瑞:任何事情都可以比較。但是也有不同。相同的地方是,都是出來抗議的,不同的是,白紙運動中的白紙上沒有字,這是一種很有趣的表達方式。我白紙上沒寫什麼,但你明白我說的是什麼,觀察者也明白我說的是什麼,可是我沒有說什麼。這很新鮮,也很聰明。六四的時候,口號和標語都是明明白白的,這點不一樣。

還有一點很有趣的區別是,白紙運動中站在前線的人,女性比六四時多。六四的時候,男女都有,但基本上帶頭的是男性。而在白紙運動中,大概50%以上的領導或起領導作用的人是女性。我覺得他們的女性主義,大概間接地是從西方借來的,給了他們一種勇氣和理論基礎。因為你做一個女性主義者,反對男性的剝削和父權制,就像反對政治上的父權制一樣。而且,中國幾乎所有的領導人都是男性,所以這有點相同。

德國之聲: 六四過去35年了,今天的中國經歷了這麼多,您覺得像六四這樣的事情在今天或者未來的中國還有可能發生嗎?

林培瑞: 這是個很難回答的問題,因為涉及將來,我沒有水晶球。像六四或者白紙運動這樣的抗議運動會不會再出現,我不知道,也有可能。

我比較有把握的是,我覺得中國老百姓的日常生活的價值觀沒有變化。在中國文化裡,有一種很深的對與錯的概念、公正的理念一直很深。從明清小說到20世紀的小說,順口溜等等。各種跡象表明——世界應該是公正的,要是不公正的話應該有可以我追蹤的理由。這種文化層面的信仰還在,所以早晚這種意識和價值觀會再出現。

那是什麼方式呢?是高級的學生上街抗議,還是其他形式,我不知道。就像毛澤東死後,中國社會要求改革,那不是鄧小平從上往下設計的——我個人很反對這種說法。而是農民、學生和工人從下往上的要求。這種從下往上的要求,無論如何,將來還會出現。

德國之聲: 您覺得中國社會現在還有這種從下向上的要求,能夠得到上面重視並實質加以改進的土壤和環境嗎?

林培瑞: 上面當然重視,但他們反對這種東西,會想方設法壓制。我只是說,那種層面的價值觀和願意反抗、說個“不”的精神肯定會繼續。以什麼方式出來,我不知道。

我最近編了一本劉曉波的自傳,他的最後一本書題名叫《未來自由的中國在民間》。他的意思也是這樣的:老百姓的價值觀沒有被壓死,早晚會出來……這種從下往上的要求更有希望。所以我覺得將來肯定會有這種要求。那麼能不能改變,改變什麼,很難說,因為上面很注意,一旦看到有任何從下往上的要求,就會想方設法鎮壓。

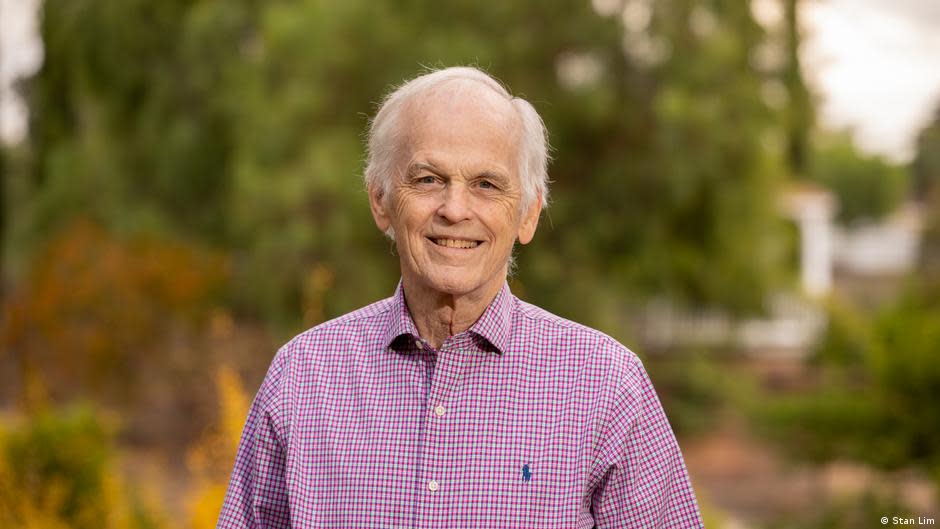

(林培瑞Perry Link是美國漢學家,專長為中國歷史、文學、語言與政治文化等。他曾任教於普林斯頓大學東亞系,現為加州大學河濱分校特聘教授。)

采訪有所刪節。德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報道,以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2024年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。

作者: 德國之聲 中文網

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞