小人物大發明 台灣參與IEYI競賽20年之路【獨立特派員】

東光國小發明館

高雄東光國小擁有全台唯一一個創意發明館,館藏是歷屆學生的得獎發明作品。得獎最小年紀是三年級,發明作品是「伸縮安全防盜鐵窗」,既可防盜又可防止幼兒墜樓,開啟安全鎖就能逃生。「當時有兒童墜樓的社會事件,所以學生才有此發想,」東光國小退休老師楊宜倫說明。

原為資優班老師的楊宜倫,苦惱於要設計什麼教材教導資優班學生時,發現了IEYI競賽,「發展創意正是資優生很需要培養的能力,試上一堂課後發現孩子反應很熱烈,」於是2005年楊宜倫開始指導學生參與IEYI競賽。

世界青少年發明展(簡稱IEYI),發明組最小參賽年齡是國小一年級,是所有發明競賽中年齡最小的。複審評分項目包括創意性,也就是過去從未有過的發明;第二,市場效益,強調外觀精緻度及對整體社會貢獻度;第三,操作,講究結構與運作設計。

台灣從2004年開始參與IEYI,今年邁入第20年,八月份將在台灣舉辦。台灣參與IEYI的重要推手是台師大工業教育系教授洪榮昭,「他不一定要懂得很多科學原理,懂得應用器材比較重要,就像我們都是先學會騎腳踏車,才去了解齒輪原理,這叫內隱式學習,知識在探索的過程中慢慢累積起來。」

觀看東光國小創意發明館擺放的作品,的確沒有高深的科學原理。像是「衛生紙夾住器」,將髮帶圈住衛生紙盒開口處,衛生紙就能順利抽取,不會卡在抽取處。另外,「伸縮好睡學童椅」靈感來自學生共同的痛苦回憶:趴在桌上午睡,睡完常是手麻身體痠痛。有鑑於此,學生讓教室椅子透過伸縮幾個關節,就能從椅子變床,類似沙發變成沙發床。

「我才見識到說孩子其實他們潛能無限,只要你適度的引導,他們就可以有很多各式各樣的想法,」楊宜倫驚艷於孩子們的創意,即便2020年退休,仍不時返校協助師生。東光國小不僅有創意發明館,每年暑假也舉辦創意發明營隊,甚至列為學校的校本課程。

「發明是我們學校一個很大的課程,所以我們那時候一直處在一個很鼓勵我們解決生活上的問題的氛圍,」東光國小校友陳盈泰,如今已是建中高二學生,他回憶當時只要有想法便會畫在紙上跟老師討論,發明氛圍相當濃厚。

陳盈泰自己本身也參加過三屆IEYI,其中一項作品「神奇釘鞋」,運用簡單的齒輪操作,就能讓釘爪自鞋底升降,進出雪地與室內無須再穿脫釘爪,相當簡便,「亮點是升降鞋底,釘爪是固定在鞋子上,因為鞋底比較不容易壞掉,」陳盈泰表示,這是小學五年級的發明,於2018年在印度舉辦的世界青少年發明展得到金牌。

連7年投入發明

IEYI參賽資格從國小一年級到高中職畢業,因此,有學生連續參與長達7年。

目前就讀康乃薾美國學校的邱寶萱與邱議德姊弟倆,自2018年還在就讀臺北市立大學附設實驗國民小學便投入發明,弟弟主要負責前期設計與組裝,後期的產品美化、簡報與介紹則由姐姐主責。

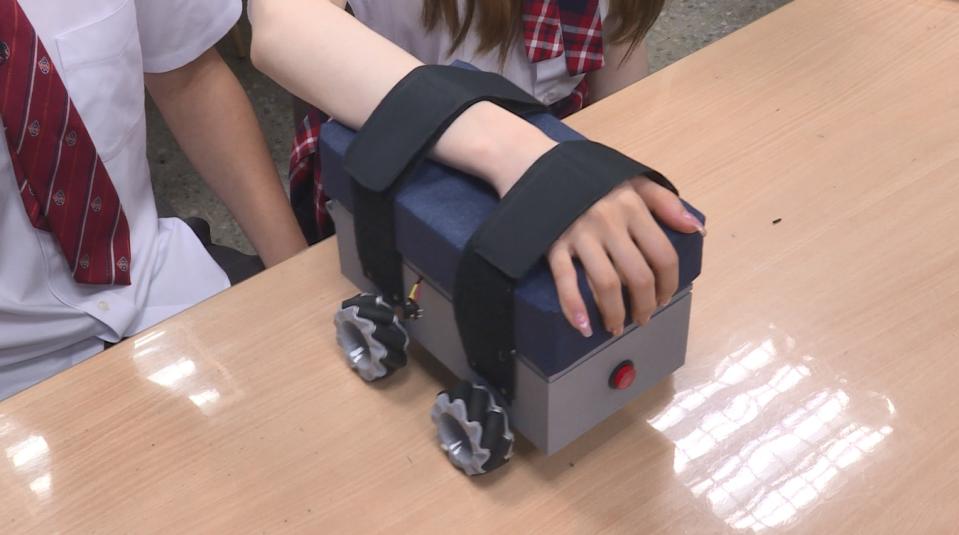

姊弟倆拿出今年最新的參賽作品:智能復健手滑車。手放在墊子上固定好後,按下啟動鍵,車子就開始照四種復健模式移動:直線、平行、X型、圓型,根據患者力氣大小可調整輔助程度,並設有緊急停止按鈕,按下去機器立刻停止所有動作。

智能復健手滑車靈感來自於鄰居手受傷,「我跟著鄰居去復健,看到復健師在旁邊一直站著移動鄰居的手,我覺得這種重複性的動作如果由機器來做,復健師就可以做別的事情,」邱毅徳說。

像邱家姊弟倆這樣連續投入7年課外活動,在升學主義體制下實屬難得,「國中升學壓力就來了,那學生往往屈於現實,如果也沒有老師引導的話,他自然而然就變成升學主義下的犧牲品,」楊宜倫觀察。

苦樂參半的發明過程

發明是從無到有的過程,引導學生的第一步:觀察生活、發現需要。「我總是跟學生說你們要當一個生活的不滿足,也就是不要滿足於現況,」楊宜倫表示,自己會鼓勵孩子平常拿一個筆記本,記錄下生活遇到的問題。

臺北市立大學附設實驗國民小學老師、同時也是邱寶萱、邱議德姊弟的指導老師豐佳燕指出,觀察問題有分幾個層次,首先,發現問題,第二,你覺得這是一個問題,第三,你覺得這是一個有必要被解決的問題。

學生發想的過程中,創意總是天馬行空、無邊無際,甚至如果不切實際該怎麼辦?「不用批評,不要說:『這怎麼可能啊』、『這太誇張了啦』,」豐佳燕認為,老師要學習不預設答案,也不潑學生冷水,否則學生參與的興致也一併熄滅,「讓學生自己想想看這些天馬行空的方式有沒有做出來的機會」。

引導學生發明的第二步:擴充學生的生活與知識資料庫。楊宜倫表示,自己會蒐集許多創意發明的例子給學生分析與歸納,「解決問題是一個觸類旁通的過程,你可能一下子想不出方法,可是在你看了很多的東西或者市面上很多的例子之後,也許突然之間就想到解決方法。」

「有共變思維,發明過程中就能減少摸索的時間,」洪榮昭解釋,發生事情通常都不是單一因素,以麵包烤焦為例,烤焦原因可能是溫度、時間、食材、擺放的位置等,共變能力是基於大量的生活與知識基礎,也可在發明過程中培養出來。

引導學生發明的第三步:實驗實作。「發明需要綜合型的能力,有科技、數學、工程,不太可能一個人全都會,因此很強調團隊合作,」豐佳燕是資優班老師,但他喜歡讓資優班跟普通班學生一起合作,「資優班學生有比較多的優勢能力可以協助團隊成長,但同時他們也學習到普通班學生其實也表現得很好。」

對學生而言,發明過程無疑是苦樂參半,「找到適合的零件真的很痛苦,」邱議德表示,網路上的零件品質參差不齊,買回來,組裝後發現不合適,又要重新買回來再試,不斷重複同一個過程直到成功,「當辛苦這麼久後終於成功,那一刻真的很開心」。

「當然還是會想得金牌,但投入作品的時候不會想這些,」邱寶萱認為,雖然得獎對學習簡歷有幫助,但更多是自己有興趣,「想要解決問題才是真正的動力,而且也可以考驗自己對一件事情的耐心和持續性」。

由於IEYI會到其他國家比賽,「向全世界各國的人介紹自己的作品,對我來說是一個很新奇的經驗,」陳盈泰回憶三屆出國參賽的時光。

陪伴孩子的家長也是苦樂參半。「這個不行啊,」邱寶萱與邱議德的母親劉靜萍本身從事設計,也是個點子王,他回憶自己剛開始陪伴孩子常武斷的評論孩子的想法作法,「後來我發現我一開始就打滅孩子的想法,他們可能就沒興趣」。

劉靜萍認為,投入發明的過程中,孩子有很多情緒,包括挫折、憤怒、與同組同儕的摩擦,都需要家長跟著孩子走過一遍。劉靜萍進一步發現,探索過程中累積起來的不只有知識還有素養,「包括組裝、合作、自律、習慣都內化成自己的基本素養,一輩子都用得到,別人不可能搶走。」

拿到金牌然後呢?

參與IEYI的發明作品,多年來,不乏有廠商等來詢問,但最後都不了了之。像是陳盈泰的神奇釘鞋已申請台灣跟美國專利,「我想要把我這個想法賣給美國大公司,但是後來發現有點麻煩又很花錢,就沒有繼續做。」

投入發明教育的老師與學生並不了解商品化或市場化的操作模式,即便有好的點子,仍停留在學術領域內。

洪榮昭以日本青少年兒童發明展為例,金牌作品會擺在MITSUKOSHI百貨,公共電視會介紹學生的作品,並且找企業界或天使投資來現場。

另外,發明過程中需要機器設備與耗材,也常讓師生傷透腦筋,像是陳盈泰的神奇釘鞋,為了符合鞋子的弧形角度最終還是得找廠商協助製作,「有時學生有很棒的想法,找廠商卻沒有錢的話,怎麼做出來是一個大問題,」楊宜倫表示,或許政府可列出一些可合作的單位或廠商名單。

「有時變成好像是有錢人參加的活動,」豐佳燕認為,或許教育單位可以有類似國科會計畫的平台,學生提案子,經過審查通過後,可拿到所需的設備與資金。

更多公視新聞網報導

跨領域趨勢起 台大推「校學士學程」自組必修學分

青少年創客發明展選拔 花蓮東華附小代表台灣出國參賽

自學生提出關注報告 盼改善學習資源、升學管道

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞