屏東榮總龍泉分院傳統醫學科醫師陳瑞倫分享中醫養生觀

記者蔣謙正/屏東報導

健康是絕大多數人所追尋的普世價值,然而何所謂健康?首先從現代醫學角度切入,根據WHO的定義:健康乃是一種生理、心理、社會適應都完滿的狀態,而不只是沒有疾病、虛弱的狀態。而中醫對於健康的看法是:志閑而少欲,心安而不懼,形勞而不倦,氣從以順,各從其欲,皆得所願。除了形體強健而無病外,也注重精神健旺、心態平和。由上可知無論現代醫學、或是中醫學,對於健康的概念除了生理方面,也注重心理方面。而養生則是達到健康的工具之一。

屏東榮總龍泉分院傳統醫學科醫師陳瑞倫表示,養生是個有嚴謹規範的概念:人類為了自身良好的生存與發展,有意識的根據人體生長衰老不可逆的量、質變化規律,所進行的一切物質和精神的身心養護活動。而中醫養生學,則是在此前提下,應用中醫理論以達到調攝身心、卻病延年的方法。中醫養生學的特點有天人相應、身心合一、動靜結合。天人相應指的是順應自然界季節變化來調整自我的起居作息、飲食攝取。如:夏季陽氣盛大,可以稍晚入眠、稍早起床(子時前入眠,天明即起),藉天地陽氣之盛大來養護自身之陽氣。身心合一指的是除了重視形體的健壯外,也著重思維活動的平穩,然而這並不代表對外界的刺激沒有反應,而是喜怒不妄發、沒有過度的情緒波動。動靜結合則承接著身心合一而來,靜指的是精神上的清靜,透過特定的呼吸方式、意念活動提高情緒的穩定性;動指的是運動,透過適當的運動疏通經絡氣血、改善臟腑功能。

陳瑞倫醫師說明,中醫養生具體的方法包括精神養生、飲食養生、起居養生、運動養生等。而在現代較常被應用、較有可行性的是飲食養生。具體原則包括:薄和五味、寒熱適宜、因時制宜。

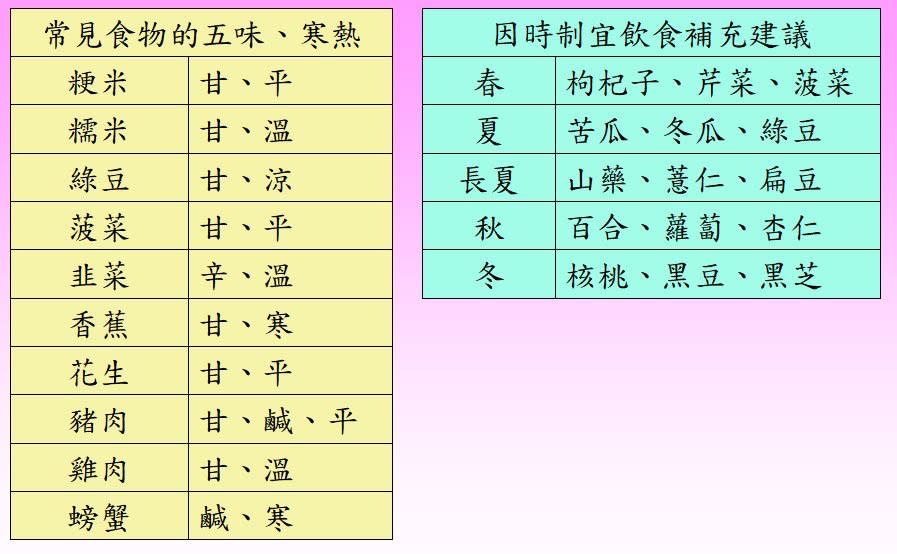

五味:指的是酸、苦、甘、辛、鹹五種味道,與中醫概念的五臟有密切的關係,均衡攝取五味,能夠滋養五臟、強健身體,若是有所偏嗜則會對身體造成負面的效應。如苦味能燥濕,但若進食太過則易造成腹瀉、消化不良等。

寒熱適宜:指的是食物的寒熱屬性要搭配適宜、飲食入口的冷熱溫度也要恰當。過度進食偏於熱性的食物可能會造成胃脘灼痛,過度進食寒性的食物可能會造成腹痛、腹瀉。而進食的食物溫度則必須講究”熱無灼唇、冷無冰齒”,從現代醫學的角度來看,消化酵素要發揮功效的重要因素之一為溫度,當消化道內的食物和體溫接近時,則有利於食物的消化與吸收。

因時制宜:指的是因應四季寒熱不同,適度補充不同性質的食物。如:春季為肝氣當令,則適合減少攝取酸味食物、適度補充甘味食物;冬季氣候嚴寒,則適合適度補充偏於溫熱的食物。

陳瑞倫醫師強調,並沒有甚麼食物是一定不能攝取、或是一定得攝取,飲食最重要的原則就是均衡。然而必須補充的是,以上所討論都是在沒有疾病、健康的狀況下,若是疾病已然發生,則必須借助藥物來校正身體的偏差,因為食物固然有五味、寒熱的性能,然而其偏性相較於藥物,並不足以達到發揮治病的功能。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞