峇里島小村落本卡拉 – 世上的聾人烏托邦!【獨立特派員】

人人會比手語 聾人烏托邦真實存在!

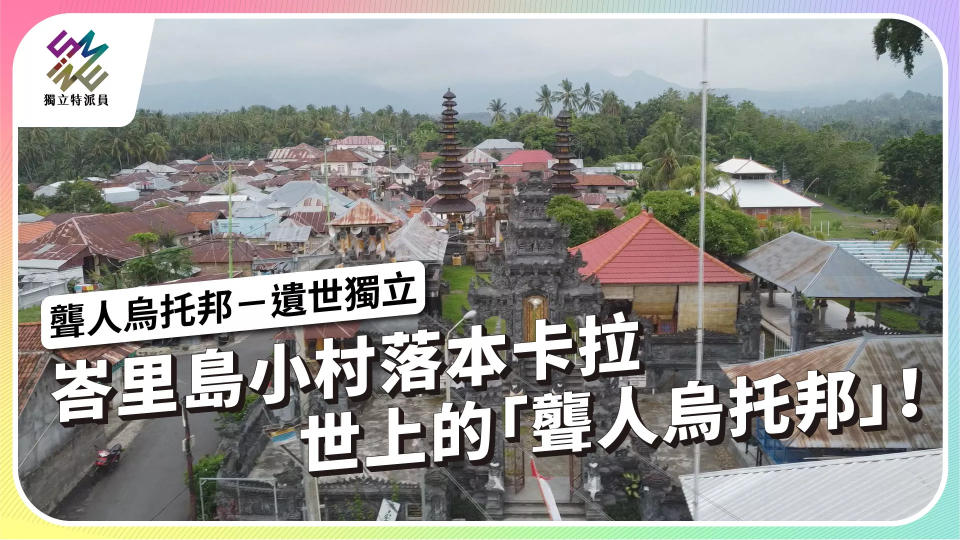

在旅遊勝地峇里島北部一個小村落,當地遺傳性的聽力損失世代相傳,雖然只有一部分的人聽不到,不過基於生活溝通,自然演變出只有當地人才看懂的手語,而且人人會比,成為當地獨樹一幟的特色。

本卡拉Kelodan里里長I Nyoman Lakra說:「在本卡拉最主要的問題,是有關當地母語的問題。克洛克語對這裡的居民而言並不陌生,至於國際手語,只有聾人他們才看得懂。如果有念書的話,就看懂國際手語,如果沒有念書的話,他們只看懂當地的手語。」

因為聾人比例高,加上與外界少有接觸,這樣自然發展出的手語,在語言學家眼裡,是個探究「手語起源」的最好素材。本卡拉村長I Made Astika說:「由於本卡拉的居民聽障問題,甚至被視為這裡獨特存在的一部分。這自然吸引了許多人,包括想了解他們生活方式和文化的遊客,還有研究人員、學生和其他學者,甚至有些人還因為研究聾人村的居民而獲得了教授頭銜。

歷史悠久 聾人村的由來是什麼?

儘管備受矚目,但對這裡的居民來說,當地的手語就是平常交流的一種語言,而聾人就是他們的親戚、朋友,是社群的一分子。相較於世界上其他聾人的處境,大多都是要努力融入聽人社會,弭平資訊落差。在這裡,沒有人會因為聽不到而受排擠,因此被稱為聾人的烏托邦。

拜訪村裡最老的聾人—82歲的格塔里卡,也試圖從他身上了解聾人的生活樣貌。格塔里卡看起來老而彌堅,而且非常健談。回想當年,他可是一個打十個的武術高手,年輕時,村裡的水管也都是他負責從山上接下來的。從小生長在這片土地上,他跟村裡的人一樣能貢獻自己的能力。

聾人村的由來,眾說紛紜,還有人相信是受了詛咒。不過,對聾人村歷史知之甚詳的老祭司說,根據寺廟裡留下來的銘文,關於聾人村的紀錄可以追溯到12世紀。透過拓印下來的文獻,記錄下這段歷史,而本卡拉之所以享有自治權,則是因為當地有村民以不聽、不說對國王表達抗議。

老祭司Ketut Deny說:「祖先們心裡對不合法收費感到如此失望、悲傷和憤怒。可能怒氣導致生理結構改變,造成聽力損失、說話能力退化,從此有聾啞人。」

本卡拉聾人減少 特色文化依舊世代傳承

將近30年前,就有科學家到村子裡為居民做基因檢測,發現有將近10%的村民,身上帶有DFNB3的隱性基因。如果夫妻兩人都帶有這樣的隱性基因,那麼就會在孩子身上顯現出來,使得耳蝸裡的纖毛發育不正常,變得細小,沒有辦法將聲音振動傳導給聽神經,因而導致耳聾。這份研究成果,還於1995年發表在《自然-遺傳學》期刊上,如果要減少遺傳的發生,科學家建議聾人與外人通婚。

本卡拉的聾人,這幾年逐漸減少,年長者凋零、出生率降低,1995年調查的時候聾人占2%,到現在減少到1.4%。有聾人和來自澳洲的太太結婚生下聽人小孩,還有聾人娶兩位太太。朱里亞達透過視訊認識了另外一個村莊的姑娘普督,成為他的第二位老婆,而普督也跟這裡的聾人相處融洽。

聾人舞早在1967年就已經存在,不僅讓在地文化長出獨特的果實,更重要的是展現自身的能力,帶來收入、改善生活。儘管聽不到,但是傳統的神話、善與惡的對立,是他們世世代代的信仰,流淌在血液裡的文化脈動,讓年輕一輩不僅學習峇里島的文化,聾人社群的連結,也在舞蹈中代代相傳。

智慧手機的普及、社群媒體的發達,讓聾人村不再封閉,與外來人通婚也使得聾人出生率降低。透過教育,如何翻轉下一代聾人的生活,與外界接軌,是聾人村當下的課題。

更多公視新聞網報導

伐木、殺蟲劑及氣候暖化影響 北美帝王斑蝶列瀕危物種

峇里島小村基因缺陷 聽障兒機率高15倍

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞