布林肯訪華、「泰坦」潛水器海難、朝鮮疫情內幕和本周更多重要故事

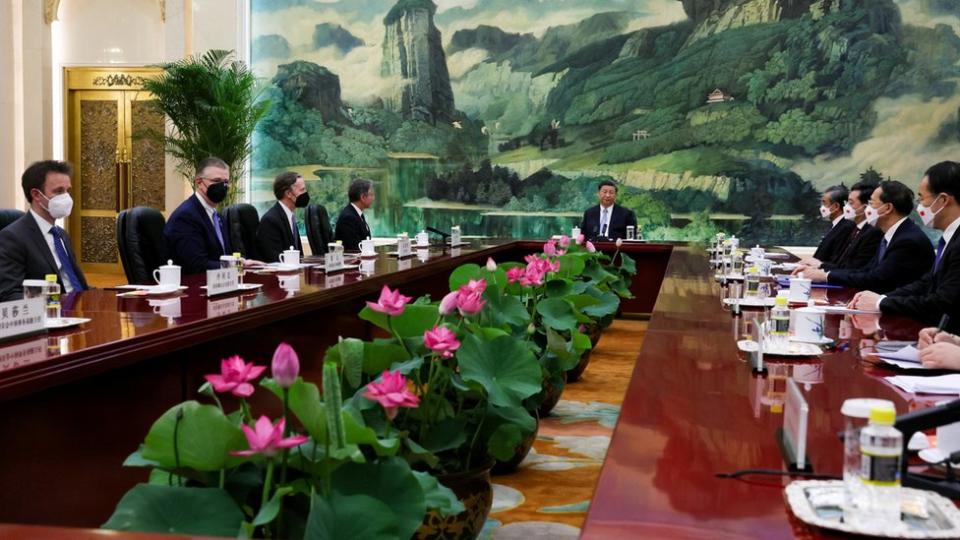

本周,布林肯(Antony Blinken)成為五年來首位訪華的美國國務卿,他與中國國家主席、中共中央總書記習近平和兩大外交負責人的會晤給觀察人士留下許多討論空間,但外界也許沒有想到的,是美國總統拜登(Joe Biden)突然在一場沒有安排媒體採訪的競選招待會上,批評習近平是「獨裁者」。

觀乎布林肯訪華情況,分析人士對中美關係能否真正恢復正常抱有懷疑,而拜登的「獨裁者」論似乎為前路添加陰霾。

一艘前往參觀「泰坦尼克」號(TMS Titanic,「鐵達尼」號)沉船殘骸的小型潛水器失蹤,引發以美國和加拿大為主的多國大搜尋,震驚國際。事件最終以發現潛水器殘骸,船主公司宣佈公司負責人與另外四名乘客死亡的悲劇結束。然而,事故調查才剛剛開始。

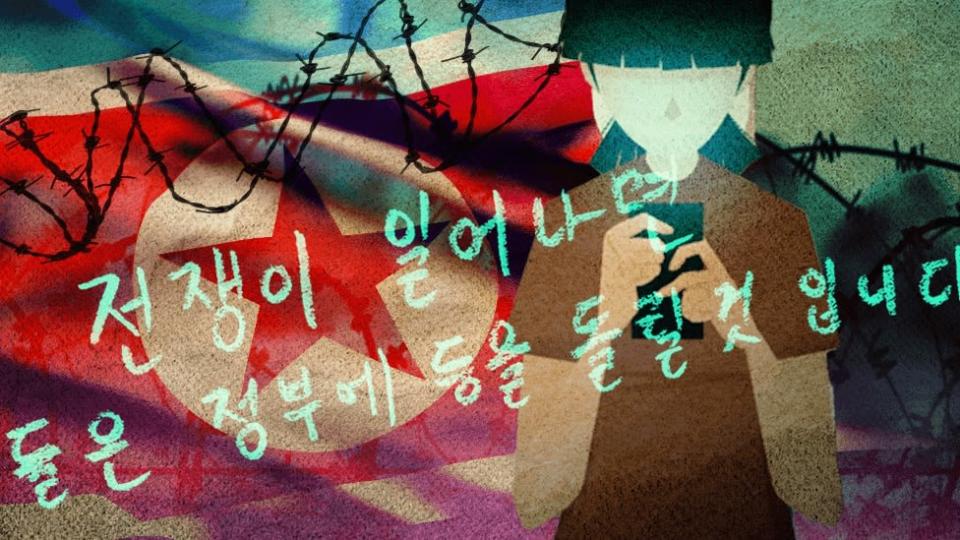

2020年初新冠疫情爆發,朝鮮立即封鎖全國邊境,與世界隔絕。BBC記者秘密聯繫三位朝鮮居民,了解嚴密封鎖下不為人知的苦難。有關報道在近日發表。

剛剛過去的一周,BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們,我們帶你一一回顧。

1. 布林肯訪華與拜登「獨裁者」論 中美關係「唇槍舌戰」下的一周

美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)星期一(6月19日)在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。他是美國總統拜登(Joe Biden)2021年就任後到訪中國的最高階美國官員。

在布林肯的兩天訪問行程裏,中美雙方均提出要穩定關係,但美方尋求重啟軍方溝通渠道一事未能如願。中方則強調美方應為當前雙邊關係僵持而「反思」,而在中美關係的眾多問題中,沒有任何事情比台灣問題更為重要。

布林肯離開中國後,美國總統拜登(Joe Biden)先是形容美中關係已走在「正確軌道」上,然後在相隔一天後公開批評習近平是「獨裁者」,再次引來北京的強烈批評。

一些媒體引述中國駐美國大使館稱,大使謝鋒向白宮與美國國務院有關官員提出了「嚴正交涉和強烈抗議」。一份在星期四(22日)發表的聲明稱:「中方敦促美方立即採取切實行動,消除負面影響,恪守自己的承諾,否則一切後果將由美方承擔。」

拜登則對記者回應稱:「我不認為這會帶來什麼真實的後果。」

雖然普遍評論認為布林肯訪華邁出了恢復雙邊關係健康發展的重要一步,但多位觀察人士向BBC指出,能否真正恢復正常,仍待審慎觀察。

2. 觀光潛水器前往參觀「泰坦尼克」號沉船殘骸途中「內爆」解體 五人殞命

https://www.instagram.com/p/Ct0Hkq5IBMj/

觀光潛水器「泰坦」號(Titan)6月18日在前往參觀「泰坦尼克」號(TMS Titanic,「鐵達尼」號)沉船殘骸途中失蹤,引發一場大規模多國聯合搜救。然而,美國海岸警衛隊與製造該潛水器的公司「海洋之門」(OceanGate)星期四(22日)表示,「泰坦」號在「泰坦尼克」號殘骸附近內爆,所載的五人全部遇難。

美國海岸警衛隊的梅傑少將(John Mauger)證實,在距離泰坦尼克號殘骸船頭約480米處發現了該潛水器的五個部件,以及一片「殘骸區」,「這些殘骸與壓力艙發生毀滅性內爆的情況一致」。

五名乘客分別為「海洋之門」創始人兼首席執行官斯托克頓·拉什(Stockton Rush)、法國「泰坦尼克」號專家保羅—亨利·納熱奧萊(Paul-Henry Nargeolet)、巴基斯坦富豪沙赫扎達·達伍德(Shahzada Dawood)和他19歲的兒子蘇爾曼(Suleman),以及英國商人和探險家哈米什·哈丁(Hamish Harding)。

1997年好萊塢電影《泰坦尼克號》導演,曾深潛「泰坦尼克」號殘骸33次的詹姆斯·卡梅隆(James Cameron;詹姆斯·卡麥隆、佔士·金馬倫)接受BBC採訪時質疑,「海洋之門」在潛水器的安全措施上「圖省事」,「海洋之門」創辦人之一吉列爾莫·索恩萊因(Guillermo Söhnlein)反駁稱,他們花了14年開發的潛水器「非常堅固」。

https://www.instagram.com/p/CtyDY3tMmT5/

3. 李強訪德法:中國新總理的外交首秀

就在美國國務卿布林肯到北京會見中國最高領導人習近平的同時,中國國務院總理李強展開上任後的首度外訪,先後抵達歐盟主要經濟體德國和法國。

這是繼去年底和今年初德法元首訪華後,中方領導人受邀回訪。此前,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅和外長秦剛都曾出訪歐洲。

「疫情後解除清零政策,北京就向歐洲示好。畢竟,歐洲離中國比較遠,直接的利益衝突比較少。」新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎對BBC中文說。

他認為,北京希望緩和中歐之間在俄烏戰爭後緊張的關係,而面對美國在科技和半導體等方面的限制,中國欲拉攏歐盟國家突破重圍,同時試探是否可以讓歐美的盟友關係有所動搖。

4. BBC披露防疫封鎖下的朝鮮

在2020年1月27日,朝鮮驟然關閉國門,以應對2019冠狀病毒病(COVID-19)全球大流行疫情,不僅人員不能入境,連糧食和貨物都被擋在門外。

在金正恩的極權統治下,朝鮮被禁止與外界接觸。借助在該國境內有消息源網絡的脫北者媒體《每日朝鮮》(Daily NK)幫助,BBC得以秘密地與朝鮮境內的三個人聯絡。他們迫切想向世界講述封關給他們生活帶來的災難性影響。

5. 鴻海集團董事長劉揚偉對話BBC 討論台海局勢與中美相爭

隨著美中兩個超級大國關係降至冰點,總部設在台灣的富士康公司(Foxconn)正在面臨抉擇。這家電子製造巨頭負責生產美國蘋果公司60%的產品,包括iPhone手機。

在一次獨家專訪中,富士康的母公司鴻海科技集團董事長劉揚偉告訴BBC,希望台海戰爭不會發生,但自己也在為最壞的局面做凖備。

6. 「全職兒女」在中國冒起的前因後果

在中國職場競爭激烈的環境下,許多年輕人回家做起了「全職兒女」,通過做家務或陪伴父母來獲得認可。有人甚至與父母簽訂了一份勞務契約,列出付出與報酬。

「全職兒女」的背後是中國高企的失業率。中國官方最新數據顯示,今年5月,16至24歲青年人的失業率升至20.8%,連續兩個月創2018年有統計以來新高。

其中,大學畢業生的情況更糟糕,據中國國務院發展研究中心研究員卓賢估算,大學生失業率是青年整體失業率的1.4倍,是青年失業人口的主要群體。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦告訴BBC中文:「全職兒女是社會失業大潮下出現的不可避免的現象,背後體現的是整個社會經濟嚴重下滑、萎縮的現狀。」

7. 福島核廢水排海倒計時:盤點日本鄰居們的怒哮

經過多年國內外激辯,以及數任首相來來去去,日本政府計劃在今夏將福島第一核電站儲存的超過130萬噸核廢水排入太平洋,引發全球關注及亞洲鄰居緊張。

BBC中文整理了此次福島核廢水排放引發的各種議題及辯論,包括法律,生態方面的爭議及日本的亞洲鄰居們的激烈反應。

您也許還會對本周的這些故事感興趣:

https://twitter.com/bbcchinese/status/1671775302681350144

https://www.youtube.com/watch?v=npMjWEbhPsU

https://twitter.com/bbcchinese/status/1671327947624677376

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞