張金堅: 保骨防跌,疏忽不得,正視乳癌病友骨鬆問題

文章也可以用聽的

本文摘自<常春月刊>495期

文/張金堅

根據乳癌防治基金會與羅東博愛醫院的調查報告及國內外研究指出,乳癌患者在治療期間或治療後,因曾使用化療、停經針或芳香環酶抑制劑,骨鬆比例較同齡者高2倍;我們要嚴肅面對骨鬆議題,所以,建議乳癌康復者應持續掌握骨密度狀況,並定期進行骨密度檢查。

45歲陳小姐,3年前因乳癌化療造成提早停經,後來在浴室滑倒造成手臂骨折,才發現自己竟已經有「骨質疏鬆」的狀況;59歲李女士因乳癌曾接受手術,術後因荷爾蒙接受體陽性,服用芳香環酶抑制劑已2年,加上少運動,也沒有外出曬太陽,一次不小心跌倒,竟造成大腿骨折,經骨科手術逐漸恢復健康正常走路,這時去做骨密度檢查,發現有嚴重「骨質疏鬆」的現象。

以上兩個案例正說明乳癌病友如接受化療、停經針及芳香環酶抑制劑,都會比同齡層女性更易造成骨質流失,導致骨質疏鬆,甚至骨折。有鑑於此,本文將介紹與骨骼構造、功能及骨質疏鬆相關的資訊,特別著重在乳癌病友方面,與讀者分享。

骨骼的構造及功能

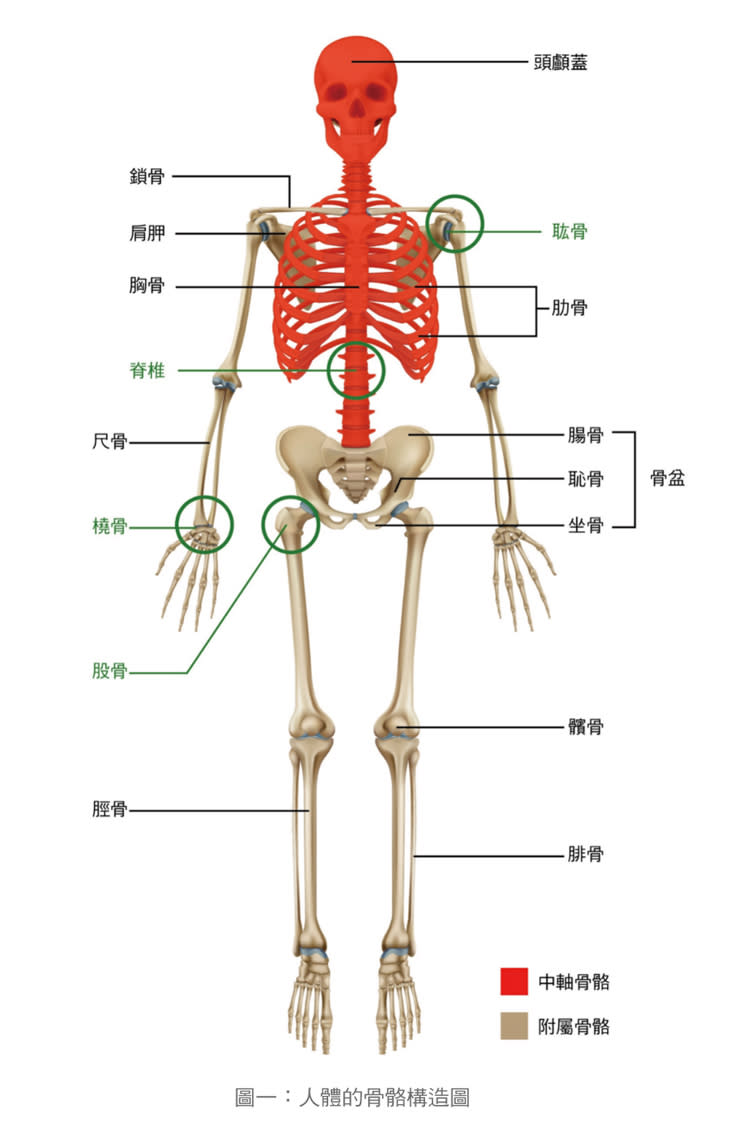

人類是脊椎動物,具有完整脊椎結構及四肢骨骼,全身共有206塊骨骼,其形狀及構造各有不同。骨骼依外觀到形狀分成長骨、短骨、扁平骨及不規則骨,這些骨骼的外表都有骨膜包住。人體的四肢骨骼屬於長骨,所謂長骨即骨骼長軸遠比短軸為長,中段為骨幹,而兩端則膨大以供肌腱及韌帶附著,並與對側骨骼共同形成關節,當肌肉收縮時,可提供各種動作;其中肱骨、脊椎骨、股骨,以及橈骨含許多海綿骨,是經常發生骨質疏鬆症合併骨折的部位。成熟的骨骼組成分為兩種,一種是「緻密骨」,另一種是「海綿骨」,最內是骨髓,在演化過程是先從軟骨與海綿骨而來,隨著骨骼成熟,軟骨被鈣化成緻密骨包被海綿骨(如圖一)。

骨骼因含有一些礦物質(例如鈣等),所以它是扮演礦物質貯存槽的功能,當血液中鈣含量減少時,骨骼會釋出鈣來平衡血中的濃度。另外,骨骼在人的一生當中一旦長到成熟階級,則維持一定形狀,但它是動態的,骨骼持續進行重建,這種過程稱為「再塑」,一部份骨骼破壞(由蝕骨細胞負責,Osteoclast),同時會進行重建(由成骨細胞負責,Osteoblast),彼此保持平衡。

破骨細胞會分泌酵素破壞膠原,釋出鈣鹽供身體利用;造骨細胞則使鈣沉積在軟骨,而產生新骨骼。骨骼的生長由甲狀腺激素、生長激素及性激素激發,生長激素會間接作於骺板(Epiphyseal plate,在長骨的兩端),維生素A、C、D亦對骨骼生長有影響,至於骨骼的功能很多,包括運動、支撐、保護、造血及調節鈣與磷的代謝,茲分述如下:

在運動方面,骨骼結構堅固,且有骨骼肌附著牽動,並以韌帶與相對端骨骼成關節,作為骨骼肌運動之槓桿,並配合關節的活動範圍達成運動功能。在支撐與保護方面,軀幹和四肢的骨架堅硬,可承擔荷重,構成人體基本支架,可維持身體型態並保護重要臟器。

另外,頭顱形成堅固的頭殼,保護腦部,脊椎保護脊髓,肋骨與胸椎共同構成胸廓,保護心臟、肺臟和大血管等,骨盆骨更保護重要的內臟,如泌尿系統、女性子宮等。骨骼也是重要造血器官,能製造紅血球、顆粒性白血球及血小板。骨髓主要分布於長骨和扁平骨,例如四肢骨、骨盆骨、肋骨、脊椎骨等部位。

此外,骨骼是體內鈣和磷的重要貯積部位,可調節鈣與磷的代謝,鈣與神經衝動傳導,調節細胞功能、肌肉收縮、腺體分泌、心臟跳動、細胞膜的穩定性及通透性、各種荷爾蒙的作用及血液凝固等重要生理功能皆有密切關係,這些生理功能的調節對人體生命的維護非常重要。

何謂骨密度?年齡與骨密度的關係

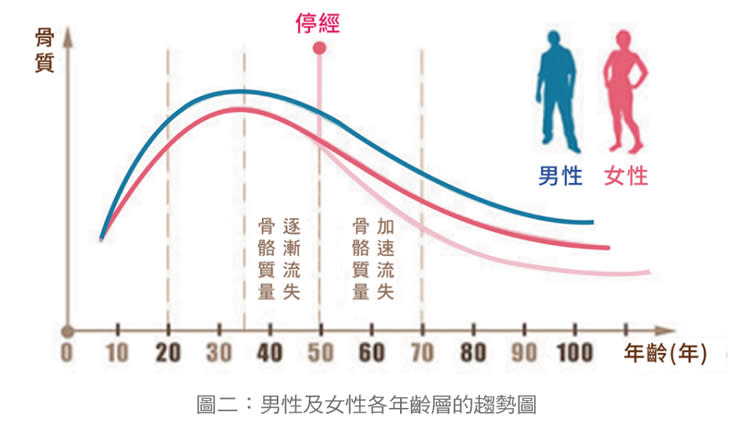

人體會隨著骨骼的成長,骨骼變粗增長,聚積更多包括鈣的礦物質後,會使人體的骨骼含鈣量逐漸增多。一般而言,男性的體格比女性大,所以含有較多的骨量,當然體格較大的女性會具有較多的骨量。正常人的骨中鈣的含量從胎兒起,即會隨著成長而增加,一直到30至35歲時達最高峰,而後由於代謝的日漸老化或發生一些疾病,使骨骼新陳代謝呈現負平衡,結果造成體內骨量逐漸減少,女性會在停經時有一次明顯快速下降的現象,嚴重時,即引起所謂的停經後骨質疏鬆症,男性的骨量會維持在較高值,且自小即比女性較高。

在年紀更大之後,不論男女都可能會發生骨質疏鬆症。大體而言,到了50歲以後,骨量流失漸形嚴重,每年的骨量流失率約為1%,但停經早期婦女每年流失骨質的速率為2~3%,在停經後經過大約5年,婦女流失速率減低為每年約流失1%,在55歲到75歲期間,約有總骨量的20%至30%會流失,女性比較嚴重,有時流失多達40%。這種快速的骨量流失,會引致日後的骨質疏鬆症,75歲以上老人平均每4人就有1人有骨質疏鬆症的問題,而女性在停經後,發生骨質疏鬆的比率亦高達20%左右。(如圖二)

至於骨密度的檢測及判讀,根據世界衛生組織(WHO)的定義,雙能量X光骨密度檢查(又叫雙能量X光吸收儀,DXA,dual- energy X-ray absorptiometry)檢測脊椎或髖部骨骼密度的結果,才是診斷骨質疏鬆症的依據。骨密度的判讀以T-的分數為依據,若骨密度的T-分數大於 -1,即為正常骨密度;若T-分數介於 -1和 -2.5之間,則為骨量缺少或骨質流失;若T-分數小於 -2.5,即為骨質疏鬆症;若T-分數小於 -2.5,再加上發生骨鬆性骨折,即為嚴重骨質疏鬆症。

其實骨質密度檢查又分為超音波骨密度檢查及雙能量X光吸收儀(DXA)兩種,前者用來篩檢或在社區使用,後者用來做正確診斷,一般超音波骨密度檢查儀方便攜帶,常見於診所、藥局、社區篩檢。把腳跟伸進機器中,超音波測量後就會馬上有結果,對於結果有疑慮,就需再到醫療院所進行DXA檢查以做確認。(目前針對乳癌癌友使用芳香環酶抑制劑者,健保署可以給付至多3次之DXA骨密度檢查。)

雙能量X光吸收儀可以確實掃描脊椎與髖部的骨質密度,大多配備於大醫院。接受檢查時,躺在機器上等機器掃描,整個過程約10分鐘,完全非侵入性,沒有任何疼痛或不適。(如圖三)

骨質疏鬆症的臨床表徵及危險因子

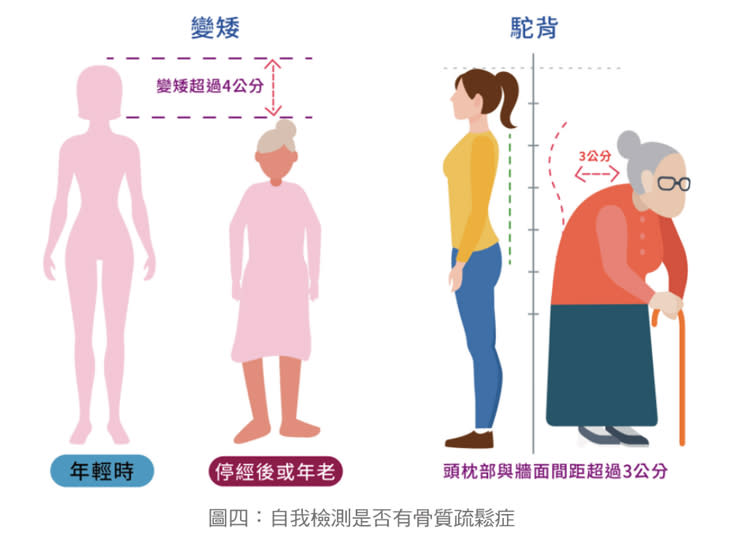

基本上,骨質疏鬆症是一種無聲無息的疾病,只有在發生骨折時,才會發生症狀,一般常見症狀包括駝背、身高變矮、疼痛(發生骨折部位會感到劇痛)、腰酸背痛(早期可能局限某部位,後來可能散佈全身)(如圖四)脊椎或關節變形(指骨折部位),以及行動能力受限,甚至無法行動等。至於骨質疏鬆症的危險因子,可分為可控制及不可控制因素,詳述(如表一)。

乳癌病友的骨質疏鬆較同齡層女性嚴重

眾所周知,女性乳癌患者根據其病理的組織檢查,有期別的差異,另外,乳癌各期別亦有荷爾蒙接受體陽性與陰性的分別,所以有些病人要使用化學治療,有些病人荷爾蒙接受體陽性,要使用停經針或抑制雌激素產生的芳香環酶抑制劑,會導致骨質流失比同年齡層女性更加快速。

針對此特殊狀況,乳癌防治基金會與羅東博愛醫院於今年3/14~4/11,針對1255名固定於門診追蹤的康復者進行「乳癌患者骨質疏鬆症調查」。本次調查結果顯示,近4成(38%)患者因乳癌治療提早停經,約5成(54.4%)在治療中檢測骨密度,(16.7%)有骨質疏鬆、(17.7%)有骨質流失;其中,50歲以上康復者有近2成(19%)骨質疏鬆、(21%)骨質流失。

根據國民健康署106~109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果,50歲以上國人骨質疏鬆的比例為8.1%,其中女性約每10位就有1位有骨質疏鬆;相較之下,乳癌康復者骨質疏鬆症比例幾乎是同齡女性的2倍。

這次調查也發現有4成康復者有骨鬆相關症狀,其中以背痛(29.2%)、麻木感(19.5%)以及神經壓迫(16.5%)最為常見,甚至有4.3%患者曾經骨折。

總之,此種情形乃因有6成至7成乳癌患者,常用化學治療以及芳香環酶抑制劑等治療方式,另有一些病人使用停經針,亦會造成骨質流失。研究指出,自然停經婦女每年骨質流失只有1%,而化學治療導致提早停經的第一年內,骨質密度可減少8%;此外,使用芳香環酶抑制劑的第一年,骨密度減少約2.5%。可見乳癌治療對骨質流失有很大的影響。所以,骨質疏鬆的情形遠比同年齡層女性較為嚴重,更應正視此問題。以下分別探討如何透過飲食、運動,以減緩骨鬆程度,並在適當時機使用藥物治療。

透過飲食預防骨質疏鬆

預防骨質疏鬆的飲食策略可從三方面下手:

❶補足骨質所需的原料

❷促進合成骨質食物

❸減少會造成骨質流失食物

根據國際骨質疏鬆基金會(IOF)所公布的鈣質攝取世界地圖顯示,台灣屬於缺鈣國家,髖骨骨折居亞洲之冠,居世界第7名,目前台灣人平均每日攝鈣量祇約500~600毫克,而每天每人需攝取1000~1200毫克的鈣,所以,每天大約缺少600毫克左右,因此,補充鈣質刻不容緩,至於含鈣食物除牛奶外,還有綠色蔬菜、豆類、小魚乾、香菇、堅果及海藻、海帶等。

另外,特別提醒現代人外食比例高,鈣質攝取較少,加上可樂等碳酸飲料的磷含量高,會阻礙鈣的吸收,應盡量避免,但鈣的飲食攝取也不能無限上綱,上限為1500~2000毫克。

維生素D可幫助鈣質在小腸被吸收,也可幫助骨頭礦物化,等於是鈣質的搬運工,將鈣質從腸胃道搬到血液,再搬到骨頭;維生素D也可以阻止腎臟排泄過多的鈣質,避免造成過度流失。

在我們的皮膚接受到日照中的紫外線後,維生素D的前驅物就會開始活化,再經過肝臟及腎臟代謝後,就轉變成具有活性的維生素D₃,可以在身體裡面發揮作用,因此,除了食物攝取外,日曬也非常重要。台灣緯度較低,日照時間充足,只要在每天早晨和傍晚,讓手臂、腿部還有臉曝曬10到15分鐘,就可產生足量的維生素D₃。另外,有些食物含維生素D較多,亦可考慮食用(如圖五)。

至於鎂的攝取,以深綠色蔬菜、全穀物及堅果為主,有關促進合成的骨質食物,以大豆異黃酮為主(主要為黃豆製品,如豆腐、豆漿、豆干、豆皮、豆花,每天2~3份為主,蛋白質以豆、魚肉蛋為主,每10公斤要1份。而維生素C則以眾所周知的水果、蔬菜為主。至於第3種飲食策略則是減少食用促使骨流失的食物,如高磷食物(加工、冷凍、零食及即食食品)及高鹽食物(醃製罐頭、高鹽調味料)宜儘量避免,還有酒精及大量咖啡因應減少飲用,咖啡1天不超過3杯,酒精則是男性每天不宜2個酒精當量(烈酒40c.c),女生不宜超過1個酒精當量(烈酒20c.c)。

運動可有效預防或減緩骨鬆

根據19世紀德國外科醫師朱利葉斯·沃爾夫指出,骨骼用進廢退的原理,若骨骼負重增加,骨骼就會比較強壯。基於沃爾夫原理,負重運動是最好的運動。根據衛福部制定的「骨質疏鬆臨床治療指引」,快走、慢跑、跳繩、啞鈴操、太極拳、韻律舞等,都對骨密度有幫助。如果身體狀況良好,到健身房做負重訓練、肌力訓練,也是很好的選擇;游泳雖然適合膝蓋不好的人,但因無負重,對骨密度助益不大,騎自行車因雙腳懸空,對髖部骨密度的幫助也不大。

至於運動強度,一般主張相對的高強度,就是指在運動時要「覺得有一點吃力,但還不至於不舒服」的狀態。平常利用散步、走路運動之外,適當曬太陽也可加速維生素D的吸收,一舉兩得。

治療骨鬆藥物選擇多元

目前治療骨鬆藥物趨向多元,可選擇性高,其藥物使用的策略可分兩大方向:策略一,促使增加骨骼生成,目前台灣上市的「造骨促進劑」,有單株抗體(益穩挺)及副甲狀腺素類針劑(骨穩、艾歐骨得);策略二,抑制骨流失,選擇更多,有口服及針劑雙磷酸鹽類(福善美、骨力強、瑞骨卓、骨維壯等)、RANKL單株抗體(保骼麗Prolia)、雌激素受體選擇性調劑等。一般在T小於-2.5以下或有T小於-1,且有骨折病史,應在醫師指示下使用,目前健保給付規定(如表二)所示。

結語

根據今年3月乳癌防治基金會與羅東博愛醫院的調查報告及國內外的研究結果指出,乳癌患者在治療期間或治療後,因為曾使用化療、停經針或芳香環酶抑制劑,骨質疏鬆比例較同齡者高達2倍。我們要嚴肅面對骨質疏鬆的議題,所以建議乳癌康復者應持續掌握骨密度狀況,定期進行骨密度檢查。

如發現有骨質流失情形,除了從飲食、運動著手,減少骨質流失外,一旦有骨質疏鬆,一定要積極治療,不但可以減少腰酸背痛、駝背、神經麻木等症狀,同時能預防骨折,使骨鬆問題獲得解決。

延伸閱讀:

·飲料加牛奶能補鈣? 營養師點名「4種飲品其實鈣超低」:一堆人誤會

·吃起司補鈣!醫推「這1種」含鈣量較多,乳糖不耐症也適合 選擇1標示更無負擔

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞