從撬動地球到太空大炮 人類未來可能建造的「超級工程」 是什麼?

人類能夠設計建造的最大的工程是什麼?從舉起行星的裝置到太空大炮,安德斯·桑德伯格探索了一些人類歷史上最雄心勃勃的計劃。還有,為什麼它們並非是「不可能」的?

1603年,一位耶穌會修道士發明了一台只用繩索和齒輪就能將整個地球提起來的裝置。

克里斯多夫·格林伯格(Christoph Grienberger)見證了耶穌會修士所寫的所有數學著作,格林伯格的工作類似於現代科學雜誌的編輯。他謙虛而高效,而且總是想去解決問題。他的理由是,因為10倍力矩的齒輪裝置可以讓一個人舉起10倍重的東西,那麼使用24倍力矩的齒輪組,他就舉起地球,儘管速度會非常緩慢。

像任何重視理論而不重視實踐的學者一樣,格林伯格省略了那些令人討厭的細節: 「我不會編織那些繩子,也不會細想齒輪的材料,或者齒輪應該懸掛在什麼地方: 因為這些是瑣事,留給別人去研究。」

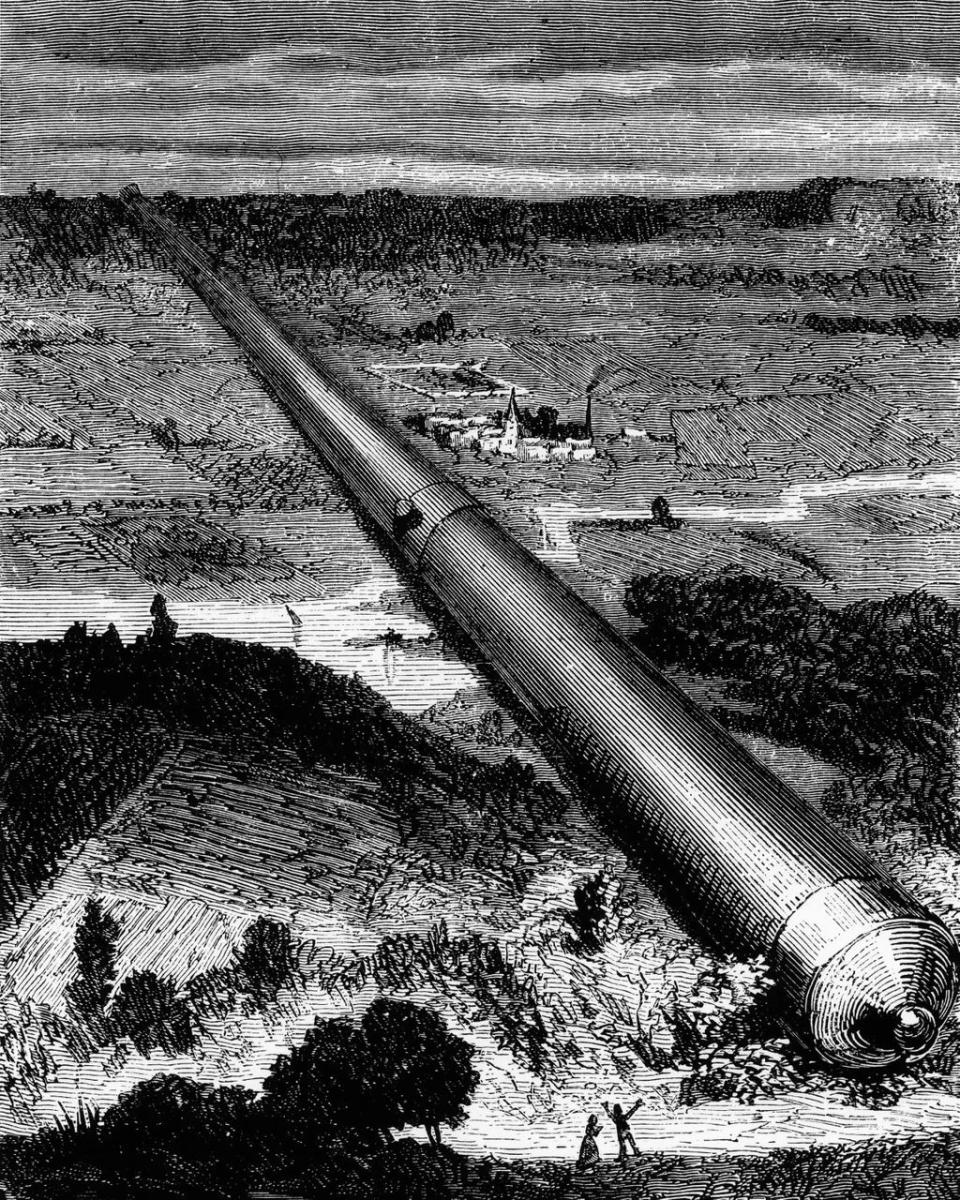

你可以在這裏看到格林伯格理論上齒輪組的樣子。

自從我們有了數學,像格林伯格這樣有遠見的學者就一直試圖想象工程學最遙遠的應用前景,即使當時的技術非常有限。幾個世紀以來,他們一直夢想用機器來改造世界,改變地球表面,甚至重組宇宙。這種「超級工程」(megascale engineering),有時也被稱為宏觀工程(macro-engineering),都是雄心勃勃的項目,這些項目將重塑地球,或建造與地球大小相同的物體。憑藉人類的創造力和想象力,這些未來的宏大夢想能告訴我們什麼?

超級工程的起源可以追溯到古希臘。阿基米德在很多事情上都很出名,但有一點是他最常自誇的:「給我一個支點,我可以撬動地球!」 他想到了槓桿: 有一個固定的支點,一個很長力矩比的槓桿可以產生巨大的力。就像格林伯格的齒輪組的作用一樣,他對這些力學的深刻見解,使人們渴望思考那些遠遠超出實際意義的重大問題。

從那時起,每當一個物理定律被揭示為普遍存在時,下一步自然就是將其擴展並探索理論結果。牛頓發現描述地球引力的定律同時適用於蘋果和月球。因此,早在太空旅行成為現實很久之前,他就指出,從原則上講,超級大炮可以按比例放大,以推動衛星進入地球軌道。這個想法後來在1865年的科幻小說《從地球到月球》(From The Earth to The Moon)中得到了描述。

在20世紀,美國和其他地方的一些團體曾認真嘗試探索這種大炮是否可行,但這些努力都失敗了,於是牛頓的想法很容易被認為是一個錯誤的預測。但值得注意的是,我們目前的太空運輸模式——火箭,也曾經也被認為是不太可能和不切實際的。1920年,《紐約時報》大張旗鼓對太空運輸的幻想者進行了嘲諷,暗示他們連中學生的物理水平都沒有。(1969年,在阿波羅11號宇航員飛向月球的第二天,該報輕鬆地聲明撤銷當年的報道。)

多年來,人們對太空的想象也有了類似的理論飛躍,這讓一些人開始質疑是否可以建造軌道電梯。通過在平衡物上懸掛一根非常結實的電纜,(僅在地球上)有一個真正的太陽能電梯進入太空是完全可能的。通過將航天器拋離纜繩的一端,它們可以用最少的燃料被推進到其他天體上。月球或火星上的電梯看起來更可行,這要歸功於那裏的低重力。

在進一步擴大我們征服宇宙雄心的同時,其他人也在推測未來人類是否可以將火星改造成適合居住的地方,或者在太陽周圍建造一個太陽能收集器的「戴森球體」(Dyson sphere)。在很長一段時間內,我們可能想要進行修改,使太陽作為恆星持續的時間更長,使地球軌道更寬,甚至使恆星在星系之間移動。這些預測在今天都是牽強附會的,但數學和物理學並不能排除這些可能性。

重新打造地球

在地球上,超級工程的夢想也激發了各種烏托邦式的藍圖,包括大規模地改變海洋和大氣。

在20世紀20年代及以後,赫爾曼•索爾(Herman Sorgel)的亞特蘭蒂斯項目(Atlantropa project)曾夢想在直布羅陀海峽修建一座水力發電大壩。地中海的海平面將會下降200米(656英尺),為人們開闢新的居住之地。作為第一個大壩的補充,另一座大壩橫跨達達尼爾海峽,鎖住黑海。西西里和突尼斯之間也建一座大壩,進一步降低地中海中心水位, 拓展蘇伊士運河並將其鎖住, 另外將剛果河引入乍得湖附近盆地,並灌溉撒哈拉沙漠。今天,即使政治上允許,出於生態的考慮,人們大概也會放棄這種考慮; 但當年如果有意願和資金,人們很可能已經嘗試過了。

這個項目的現代版,更像是一個警告,而不是一個提議(目前仍處在仔細分析階段)-----即在蘇格蘭、挪威、法國和英國之間的北海築壩,以應對海平面上升。

1957-1977年期間,Plowshare項目是開發核爆破技術,以應用於美國大規模建設項目。蘇聯也有類似的為國民經濟項目開發核爆破技術。這些想法包括使用核爆破拓寬巴拿馬運河,在山脈中挖掘人工港口或道路,以及開發地下天然氣或石油儲藏。但是,這些會造成輕度放射性污染的基礎設施建設從未真正展開。

然而,地球工程學正方興未艾。這涉及人工干預氣候系統,無論是往雲中增加海水使之更白,向平流層中添加氣溶膠,還是在太空中添加遮光劑,以減少太陽能的輸入;或使用碾碎的橄欖石,種植藻類,或採用泵入地下的方式降低二氧化碳排放。減少二氧化碳排放是可能的,甚至必要的,但控制太陽能輸入絶對是一個有風險的想法。

為了好玩而狂妄自大

這種超級工程背後的邏輯是什麼? 這不僅僅是因為紙上扮演上帝很有趣。

在很多情況下,這是「越多越好」 的邏輯: 獲得農業用地是好事,為什麼不嘗試獲得盡可能多的土地呢? 如果能源是有價值的,為何不利用已知的技術,收集到更多的能量呢? 它告訴我們一些重要的事情,人類能力的極限在哪裏?以及如果我們真的想要,我們可以獲得多少?其目的不是預測「如何」或「何時」,而更多的是闡明宇宙法則是否真的是最終障礙。它可以幫助我們區分不可能和絶對不可能。

許多超級工程項目,在製造者眼中,都是強烈的烏托邦願景。索爾相信亞特蘭蒂斯項目將提供能源、耕地和改善氣候,但也有助於將歐洲和非洲團結在一起。俄羅斯哲學家尼古拉·費多羅夫(Nikolai Fedorov)將天氣控製作為他的宇宙論計劃的第一步,以和平統一人類的未來,太空和永生。關鍵是,為了一個宏偉的目標而共同努力,與其說是為了提升環境,不如說是為了提升人類。

人們很容易對這些夢想一笑置之,認為是不切實際的烏托邦主義或技術至上的狂妄自大。然而,地球周圍現在就被環繞一個網絡覆蓋,以每秒10的十五次方的拍字節(petabytes)的速度傳輸數據,存儲數據則是以10的十八次方艾字節為單位(exabytes),而你現在可能正在使用(互聯網)。想象有一個比足球場還大的機器,移動的速度比一顆來福槍子彈還快。歐洲的另一台機器周長27公里(17英里),可以將能量轉化為奇異物質(大型強子對撞機)。阿基米德或牛頓會怎麼想?

事實上,我們生活在我們幾乎沒有注意到的超級工程中。一些大規模的環境工程幾乎是看不見的。荷蘭、林肯郡、劍橋郡和諾福克郡的沼澤都是填海造陸得來的。亞馬遜雨林並不像人們曾經認為的那樣原始: 它被種植了數千年。東南亞的梯田和現代大都市都是改造成景觀的成果。有時會有宏偉的計劃,但通常是潛移默化的。

它何時起作用,為什麼起作用?

超級工程的通常是成本超支、病態計劃和糟糕項目管理的混合。如果如此差,為什麼有些會成功呢?

如果我們考慮實際發生的超級工程,東南亞部分地區的梯田, 荷蘭的填海造地,美國州際高速公路系統, 互聯網——它可以分步驟實現的;有同類經驗可以借鑒;各個子項目可以停止和恢復;即使某部分失靈,系統可以整體運轉良好。它們是可以且有必要維護的。

文學作品中許多個人一意孤行創造宏大但往往脆弱的東西,超級工程與之截然不同。一些超級工程可能比初初看到的更加模塊化和實用。問題不在於規模,而在於需要什麼樣的協調形式。以前面提到的構建戴森球體為例, 這似乎很遙遠,但從某種意義上說,我們已經在太陽軌道上放置了衛星。如果我們再持續幾百萬年,就可能會出現戴森球體。

自上而下推動世界朝向更好狀態發展的宏大計劃,不如自下而上零零碎碎的解決方案。然而,我們需要有遠見,知道有一天可能會發生什麼(「當然,我們還不能建造太空電梯……但總有一天會有!」),並雄心勃勃的思考我們想要走向的大方向——可持續性、空間、繁榮、安全。

狂妄的烏托邦也許最好留在紙上,而不是建立在現實世界裏,但我們也可以認識到,在改造世界的方面,如今比人類歷史上任何時候都有更多雄心勃勃的想法。我們可能還沒有改變星球位置的技術,但阿基米德可能會很高興知道我們有更多的槓桿。

安德斯·桑德伯格(Anders Sandberg)博士是牛津大學人類未來研究所(Future of Humanity Institute)的研究員,他的推特是@ andersandberg。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞