從風頭水尾到目光焦點 芳苑鄉仁愛社區

為了發揮地方特色,促進社區永續,仁愛社區發展協會結合各界的力量,以在地文化為主軸,透過藝術創作共創屬於芳苑的生命故事,打造永續社區。(圖片來源/彰化味授權轉載,下同)

擁有獨特的泥灘地生態與海牛文化的芳苑鄉仁愛社區,面臨環境變遷與產業轉型的挑戰,為了發揮地方特色,促進社區永續,仁愛社區發展協會結合各界的力量,以在地文化為主軸,透過藝術創作共創屬於芳苑的生命故事,打造永續社區。

風頭水尾漁村,展現滿滿活力與創意

位於彰化西南角的芳苑鄉仁愛社區,在這俗稱「風頭水尾」的沿海漁村,過去因為沒有宮廟及學校機關,因此長期缺乏一處社區活動空間,所幸2020年底協會獲得熱心居民的支持,將閒置的住宅提供作為社區據點,讓社區居民終於有了一個公共空間,可以進行各種的服務、學習、交流與娛樂。

仁愛社區希望未來能夠在這片灘地演出更多在地故事。

因為人口結構改變,高齡化迫在眉睫,所以社區營造非常重要,仁愛社區成立了社區關懷據點,為長輩們提供了學習與交流的機會,以及每日的共餐服務,不僅為鄰里的長輩們感受到社區的溫暖與關懷,也讓外出工作的青壯年們沒有後顧之憂。此外,協會還陸續成立了環保志工隊、舞蹈班、瑜珈班、歌唱班等,號召社區居民可以一起參與社區環境的清潔與美化,以及學習不同的興趣與技能,不僅能夠增進社區居民的身心健康與彼此的友誼,也讓仁愛社區增添許多熱鬧的氣氛,讓這座小漁村有了不一樣的生命力。

守護保安林,重視生態教育

仁愛社區舉辦 「彰化縣推動鄉鎮市社造整合計畫—沙山青年芳華再現成果展」,將在地食材創造成美味又道地的社區風味餐。

沿海地區夏季常受颱風與高溫影響,冬季又遭東北季風之寒風鹽霧侵襲,因此需要海岸防風林的保護,才能減緩沿海氣候逆境,寬廣的林帶不僅可以降低由海岸吹向陸地的強風、減少飛砂與揚塵,及降低鹽霧侵蝕的危害,提升沿海居民的生活品質。2022年,仁愛社區執行了林務局的社區林業計畫,成立了保安林巡護隊,負責定期巡護海岸保安林,以及整理保安林周邊的環境。協會也開辦了環境教育課程,讓社區居民可以認識在地的自然資源與生態,並重視環境保護的重要性,實踐永續家園的理念。

仁愛社區也執行了志工頂級世代投入社區應用推廣計畫,邀請了各領域的專家,帶領社區居民探討據點活化、認識社區、創作體驗、高齡友善及數位科技等議題,透過講師的引導與案例的分享,引導社區居民反思自己的社區參與經驗,並提出自己對社區的想法與願景。

居民們共演出的在地故事十分動人,獲得滿堂彩。

推廣食農教育,認識在地食材

食農教育以食物與農業為核心,透過教育手段永續發展,希望能讓人們瞭解食物的來源、生產、加工、流通、消費、處理等各個環節,並關注食物對人類健康、社會公平、環境保護等方面的影響,從而培養人們對食物的敬重、感恩、責任與行動力,因此食農教育可以說是一種連結城鄉、促進社區、實踐生活的教育方式。

芳苑位於「風頭水尾」的地理位置,鹽度高且砂質的土壤雖不適合種稻,卻非常適合落花生、芝麻等雜糧作物,種植出的品質風味佳,因此當地出產許多優質食用油,一點一滴榨出純淨又天然的在地好油。本業也是從事食用油製造的陳煥明,也運用自身的資源與專業技術,在仁愛社區推動食農教育與製油文化的推廣。

居民們定期巡護海岸保安林,以及整理保安林周邊的環境。

2023年仁愛社區協助芳苑鄉公所執行彰化縣文化局補助之「彰化縣推動鄉鎮市社造整合計畫—沙山青年芳華再現成果展」,以在地飲食文化為發想,邀請參與食農教育講座、青農分享、料理設計等課程,將他們的學習成果,幻化成道道佳餚,並現場放映影像紀錄片以及解說菜色構想,讓與會者更深刻認識各社區的亮點與獨特之處。

展演的菜色,是透過仁愛社區的創意構思,將蘆筍、水耕生菜、雞蛋等地方特產結合各式烹調手法,創造美味且道地的社區風味餐,讓親自品嚐的民眾,能夠與這片土地更貼近,以飲食瞭解在地、體驗芳苑,別有一番風情。

芳苑特有的海牛文化,已成為彰化縣無形文化資產。

仁愛社區希望以在地的飲食文化為基礎,結合友善環境的農漁產資源,並以創意的料理設計為媒介,規劃成多元的教育活動,實際體驗認識黑芝麻、製油體驗和食用操作,讓外來遊客能夠從產地到餐桌實際瞭解芳苑的特色與美好,也能夠支持在地生產與生態農產品,前來芳苑鄉「食農觀光」,寓教於樂。

創立社區劇場,演自己的故事

芳苑灘地是國內最大的原始濕地,也是國家級的重要濕地之一,這片珍貴的潮間帶泥灘地,是許多生物的棲息地,也是芳苑鄉的特產—蚵的生產地,孕育著豐富自然與人文景觀,如夕照、王功燈塔、芳苑海空步道等,更擁有獨特的海牛文化,蚵農們利用海牛車下海載運蚵,形成了一道獨特的人文生態景觀,也是彰化縣重要的無形文化資產。

幾年前,劇場導演蔡旻霓與紀錄片導演柯金源來到芳苑鄉,拍攝紀錄片《海之岸》,記錄這片獨特的潮間帶泥灘地,以及與之相關的生物、產業、文化等,當時她就愛上了芳苑這片土地,也感受到仁愛社區發展協會與當地居民對於保護這片自然生態的熱忱,共同興起了希望能為這片土地做點什麼的想法。

要在灘地上進行專業演出,必須克服許多軟硬體的挑戰。

蔡團長說,她當時覺得芳苑具備獨特的灘地天然條件,海牛文化更是無形文化資產,如果能夠透過藝術行動的介入,除了地景之外,更回歸到生活經驗的累積,才能保留在地特色,後來她想到了「小鎮即劇場」的概念,想要用戲劇的方式,讓在地人能夠說出自己的故事,也讓外地人能夠聽見芳苑的聲音。於是,她與仁愛社區發展協會聯繫,提出了「看見灘地藝術節」孵育前導計畫的想法,並得到了協會的支持與合作,成立了芳苑第一個社區劇場。

親近大地,泥灘上演生活記憶

「看見灘地藝術節」孵育前導計畫是以社區為主軸,以劇場為媒介,以灘地為舞臺的計畫。它的目的,是讓在地人能瞭解並珍惜故鄉芳苑,傳承獨特的海牛文化。同時,也是讓更多人看見芳苑的美好,願意接觸並保護這片泥灘地。更是發展說故事的能力,並透過戲劇傳達生活美學環境的意念。

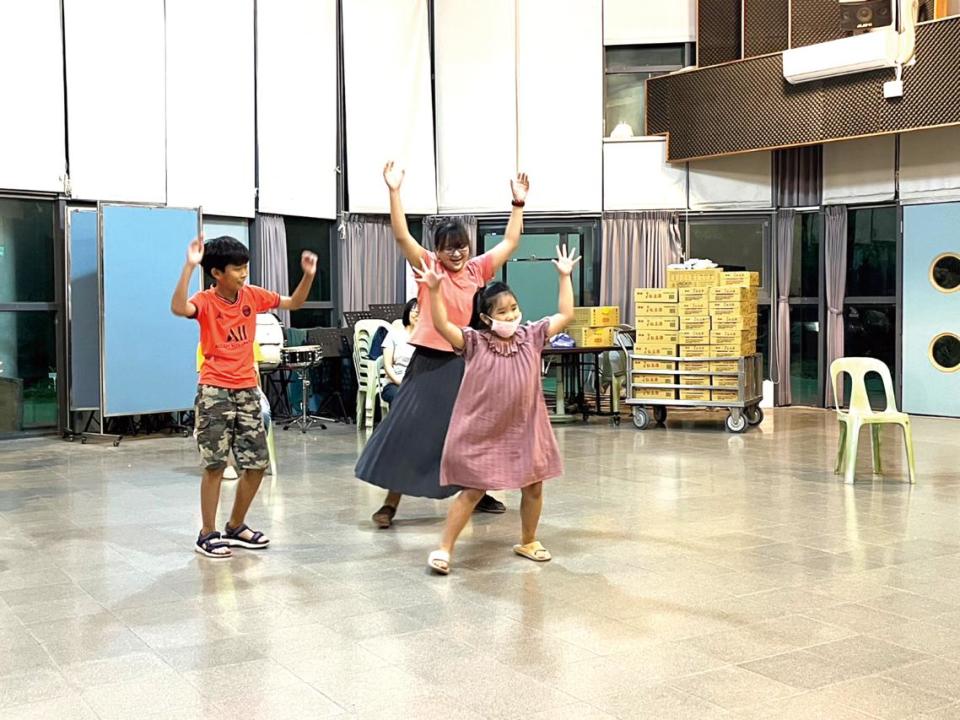

他們號召了社區裡老中青不同世代的居民們,加上在地學校、公所、藝術家等志願者的參與,大家透過一系列的戲劇課程,增進成員的感官覺察力、身心靈的正向力量、戲劇的基本技巧、以及探索社區的歷史與文化。

帶領社區長輩們一起製作木質產品。

社區居民們說,大家都很期待著每週劇場課程的到來,成員們總是會帶著自己烘培的點心、親自泡的茶、自家種的水果熱情地互相分享,並一起享受學習與創作的過程,即使是新加入的夥伴,也能在課程進行間,很快熟悉一起共創的環境,讓遠道而來的人劇團也對居民們的熱情投入感動不已。

隨著人劇團的專業引導之下,成員們不斷的探討社區與泥灘地的連結,劇團邀請社區夥伴大膽發揮想像力,將自己對社區劇場演出的想法表達出來,不僅讓凝聚了社區的意識,將屬於芳苑人的在地故事與生活記憶創作出名為《芳苑,我們的故鄉》舞臺劇。

透過環境教育課程,重視環境保護的重要性,實踐永續家園的理念。

2023年9月16日,仁愛社區劇場直接在芳苑灘地進行了一場露天的演出,克服了許多技術上的困難,以泥灘地為舞臺,以藍天大海為布幕,將芳苑的美麗與故事,呈現在眾人的眼前。芳苑國小、草湖國小的學生也擔任小小導覽員的角色,在海牛車上為參加的觀眾進行導覽,大家坐在由竹架搭的觀眾席上,迎著海風觀劇,體驗不同的芳苑風情。演出吸引了數百名的社區居民與外地遊客的目光,讓他們感受到了芳苑鄉的魅力,也讓他們意識到了芳苑灘地的珍貴,也獲得了熱烈的迴響。

許多社區裡的婦女帶著孩子一起加入社區劇場,傳承在地文化的故事。

打造芳苑人的藝術節,用藝術創生社區

《芳苑,我們的故鄉》舞臺劇,從導演創作、劇本、演出人員都是芳苑從番仔挖、沙山、到戰後的首次創舉,細膩地刻劃出在地人不同世代的聲音,社區居民都很感動能夠看到居民們的表現與成長,劇場成員們都以家鄉為榮。這片芳苑潮間帶,餵養了在地世世代代兒孫得以溫飽,也見證了在地討海人世代的盼望。

演員們利用空閒時間努力排練。

劇場導演蔡旻霓紀錄芳苑居民們的日常生活,並將劇場藝術帶入仁愛社區。

蔡團長也非常感謝仁愛社區居民們的配合,透過與社區劇場民眾的共創過程,聽到許多關於芳苑的故事與歷史,為他們帶來更加深厚的創作養分。社區劇場的理念,就是希望透過藝術活動,讓在地的民眾以及更多的人們,能夠瞭解芳苑在地文化的珍貴,進而達到環境永續的目的,仁愛社區劇場也證明了藝術可以介入社區,帶來社區的凝聚與參與,一同守護這片珍貴的濕地。

在首次嘗試社區劇場成功之後,未來仁愛社區的目標,是繼續打造出「看見灘地藝術節」,以及一個永續的社區劇場。陳煥明笑著說,經過這幾年的努力,已經逐漸培養起社區居民的藝術素養與社區意識,未來會持續透過用藝術結合社造的力量,讓更多的人能夠看見芳苑的美好,並願意一起保護這片泥灘地,這就是讓仁愛社區邁向創生的起點。

本文轉載自《彰化味》季刊。更多精彩內容,請<點此>

更多信傳媒報導

努力小農》血生薑到何時? 花東三法將大肆入侵脆弱的山林

眼見不一定為憑 OpenAI:多國政治團體利用AI帶風向進行認知戰

抵制個資遭濫用!臉書利用貼文訓練AI 歐洲用戶可提出反對個資被蒐集使用

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞