愛的藝術上(上)

(上)

我以為這輩子不會再聽到葛雷的消息。最後一次見面,他騎車載我去車站,我搭上北上的客運,一如既往,貼在窗上和他打著「手語」、揮手,不知道五年內我不會再回到這個地方。可是葛雷已經知道了,我常穿的那件灰色防風外套留在機車車廂裡,他把外套穿起來向南邊騎,邊騎邊掉眼淚。

快抵達中繼的休息站時,我被冷氣冷醒,好像下午在暖呼呼的草地睡著,張開眼睛已經入夜。像是頭頂上打開一盞發黑光的燈。這時人們總會想到某些很實際的事情,比如說「現在幾點了」、「我該收拾一下離開公園」,而我想起了灰色外套。

我傳訊息問葛雷。外套的確在他那裡,葛雷問需不需要郵寄。反正兩周就會見一次,就別浪費郵資了。我當初如果說「好」,事情會有什麼改變嗎?

事情似乎本來就埋著,只待時間一到就會撐破地表,冒出鮮綠的芽。雖然是葛雷先察覺,但把話說開的人,是我。我們的「分手」說是不清不白、莫名其妙一點也不為過。

到現在我仍想不透自己是哪根神經燒壞了,寄出那封輕輕鬆鬆,甚至不乏柔情蜜意的簡訊。我提議:不然,我們來「試分手」看看?字裡行間,彷彿這項提議能有效解決我們關係中的問題。一帖苦口良藥。

剛開始,我和葛雷就像辦家家酒般,玩得很愉快,不以戀人身分相稱後,似乎為密閉的室內打開窗戶。在分手的潛規則之下,我們的話題理應獲得更大的自由度(事實上並沒有)。我們暫時耽溺在一種奇異的親密感中。聽見我們關係產生變化,朋友都嚇壞了。一封簡訊就轉變關係,沒有打個電話好好談過嗎?他們的口氣聽起來,幾近聽見投一粒小石子到起飛跑道上,使一架波音七四七毫不猶豫地轉向。

因為並不是真的分手呀──我統一回覆的說法。這是真的,只有很少的時候,我在心裡考慮,「完全和葛雷一刀兩斷」會是什麼情形……或許這才是我想要的?隨即我譴責自己,居然有這種將感情論斤秤兩的念頭。可是就在我還在內心小劇場時,葛雷已經有了約會對象。

我打電話向葛雷質問。為什麼不呢,葛雷在另一端憤怒地說。我有點被逼急了,脫口就是「因為太快了,而且我們不是真的分手」。那怎樣才算真的分手,葛雷語帶諷刺。規則都給你訂。我不是這個意思,我是說,太快了。葛雷不知道是不是聽出裡面狡詐保留的空間,口氣軟化,但保留自己的底線:可是,為什麼不呢?

在此之後,我們才正式地踏入漫長、消磨身心的「分手期」。會形容它不清不白,就得怪我先訂了個奇怪的特殊條款;事後反悔,又只是不斷從過去抓取快樂的回憶向葛雷回放。有時我說:我知道現在你去轉角那家永和豆漿會點什麼。有時我說:想想那張有杜鵑花和怪異阿姨的搞笑照片。但絕口不提,我們復合好不好。對我來說,他的「太快」正嚴重侵蝕著回憶,回憶軟弱得像一坨沮喪的黏土。一定是不夠快樂才會輕易就不算數。

葛雷說:它們沒有不算,但你是想要我怎麼辦。我沒想到,正是因為回憶太強,強到葛雷無法一個人去對付,他才需要第二個人幫助他。我的邏輯是,他欺騙了我,我在還沒確認自己想不想復合前,不能開口,要不然也是欺騙了他。莫名其妙。葛雷大概也從心疼轉而心煩,再也受不了一晚接一晚的「回放」與哲學辯論,終於毫無預警在某天早上,我發現不僅訊息無法送出,不管在搜尋列上鍵入什麼關鍵字都於事無補。葛雷這個人已經從臉書、Line、IG上徹底消失。

◇

大學時代,我立志做一名插畫家。說來其實不是天外冒出的念頭。

幼稚園的我,成日瘋狂地在一疊疊影印廢紙上畫畫。不是爸媽不願提供圖畫紙給我,而是我消耗的量與速度實在太快,畫完又幾乎不再回頭檢視,爸媽於是以廢紙應急。補紙的空檔,我雙眼發楞地散熱,身體裡像有一個空轉的腳踏車輪。

我喜歡畫結婚禮服。模特兒的臉不重要,一個草率的、數字0一樣的長橢圓形就足夠了。著色也不重要,除非色塊在整體結構中占有特殊意義,否則幾筆斜線絕對更有效率。

幼稚園的我,並不把我所做的事視為「完成一幅畫」,我心裡熱切渴望的,是「把每一種本來不存在的可能說出來」──當然,小孩子還不會操作抽象的說法,當時的我會做的表達,大概是:「你看,還有這一種呢!」旁人眼裡,小公雞般愛炫耀的我,其實是沉浸於某種目眩神迷。彷彿找到一頂魔術帽。拉出彩帶,後面還有更多的彩帶。

這魔術也等於複製出,小時候的我最喜愛的景象。若不算家裡的地址,中山北路是我第一條認識的路。當時最熱鬧的婚紗街,一幅櫥窗就是一幅畫。只要是晚上開車出門,回家前爸爸就會特地帶我去兜一圈。我趴在後車窗上欣賞,發亮的櫥窗結成綿延不絕的光帶,禮服在其中開舞會,不停交換舞伴,與車窗內的我並行,像總是定點卻又跟著人跑的月亮。

可是這又與插畫有什麼關係?──我成為的可不是服裝設計師呀。

和各位說聲抱歉,前面的說法或許十分誤導。但我想表達的是,當初我也是這麼被自己誤導了。我以為結婚禮服是熱情的中心,殊不知那只是用以施力的跳板。任何跳水選手都不會宣稱,自己喜歡的是跳板,而不是在空中翻騰的圈子與落水的姿勢吧?換句話說,不是禮服,它也會是千百種其他的東西。

另一個容易被忽略的關鍵,是單面的影印廢紙。

誰知道,如果當初爸媽勤跑文具行,沒有拿廢紙作替代品,大學的我會不會改變做一名插畫家的主意呢?但就因為這個動作,使我一頭栽進廢紙的迷宮。半透明、微泛黃,另一面原子筆畫過的痕跡,在這一面造成靜脈屈張。儘管我沒有作出直接的回應,我仍在畫畫的過程中,不斷聽到、感到,隱形的射線從另一個維度直直向我穿過來。

上小學後,情況有所改變,而且是往壞的方向發展。老師在美勞課上發下的白紙,對我造成窒息性的障礙。猛然落在我前方的一道白牆,緊密、安靜,使我動彈不得。長大後我聽別人說,有一種人,非常討厭喝水,一定要加一小撮的糖或鹽──那個量造成的影響是一般人無法嘗出來的。我有種知我者莫若此君的感慨。後來,我發明出一種類似的方法。白紙一發下來,我就在背面,偷偷用鉛筆打上一些小圓圈。

這方法消解了下筆的障礙,卻無法恢復我製造圖像的熱情。國小、國中,我陸續代表班上參加水彩、水墨、素描比賽,獲得不錯的成績,作品被張貼在學校大門的布告欄展示。可是創造並沒有帶來任何喜悅。我享受的是,表現長才(好像展現身上的某一條肌肉),以及隨之而來的虛榮。

高中某一次美術課,教室前後各放了一花瓶的百合。老師宣布:「下午的兩節課,要完成一幅靜物寫生。」她補充,「畫完的同學就可以提前下課。」她話還沒說完,我已經勾出三朵百合的鉛筆輪廓。甚至沒有炫耀的念頭,我只想把眼前活生生的百合,用力塞進畫紙裡。當我把畫繳到台前,老師先是看了我一眼,然後瞄了一眼畫,就讓我走了。走出教室時所感到的沮喪,讓我一度冒出「再也不要畫畫」的念頭。

要等到大學,我才想清楚,我立志要做的是純粹的插畫家,而不是畫家。不是寫生,也不是憑空發想。必須有另一方存在,並做著和我不一樣的事。剛剛我或許有提過,我很少回頭檢視我設計的禮服──我沒提到,若回頭欣賞它們,我會怎麼做。

我會將紙張舉起,置於我與日光燈之間,印在紙張正面的文字圖表公式與曲線出現了,光會加深它們的墨水,使它們透到另一面,與我的禮服糾纏成一團。現下想起來,我認為這個記憶頗具啟發性。慾望原來不是禮服,也不只是另一物的投影,而是偶然在一瞬間形成,無法解釋的團塊。

◇

成為我的男友後,葛雷千方百計要幫我介紹插畫工作。他甚至比我自己,更欣賞我的繪畫才華,也比我更常想到畫畫這件事,在做經紀人才華上,葛雷是個天才;但作為男友,無疑是非常糟糕的。葛雷讓我備感壓力。

我常可憐兮兮地看著他,臉上寫滿了「我沒有(天分)」與「我不會(畫畫)」。葛雷雖然熱情不減,可是也因此有點慌亂。畢竟要家裡養的小狗表演握手,小狗卻對指令無動於衷的話,實在是很丟臉。老實說,說不定在工作方面,葛雷與我真的是主人與小狗的關係。在葛雷看來,做藝術家,幾乎是注定的有勇無謀。我認為不盡然如此,卻無法擺脫葛雷隱形的韁繩。在脫逃與交涉的智力上,是的,我是隻小狗。

被葛雷牽著鼻子走的那個時期,我的畫都是非常一般的東西。這麼說並不是批評那些「被動發生」的作品不夠資格,也不是暗示現在的作品更具價值。非常一般,單純只是表示它們對我而言,存在某種偶然的、可有可無的性質。與其說性質,不如說氣味,舉例,食物即將腐敗所散發的氣味。它們是那種讓我想要立刻拿到眼前,然後拋去的東西(我總是如此對付長滿黑斑的香蕉)。悲觀一點,或許每個人心裡都想對它這麼做。

只有葛雷把它們收藏起來,無論是海報、雜誌、廣告傳單或其他更瑣碎的片段。有一次,我替朋友的生日派對做了個古怪的慶祝布條。通常派對結束,這類浮誇的裝飾就會連同披薩盒、啤酒罐壓扁,成為垃圾的一部分。葛雷去和壽星把布條討了過來。

儘管不無尷尬,我該要對葛雷心存感激。至少對他的愛,心存感激。可是事情一扯上畫,我總是變得無比自私。當虛榮感溫暖的光束離開,我會殘酷地認為,他的刻意收藏其實更接近一種痛苦的學習。那是小孩克服紅蘿蔔、芹菜,憋氣吞嚥的表情。

另一個可能是,就像有些情侶,出遊會在日記上蓋戳章、看電影留票根,葛雷把這些畫當作我們感情生活的紀錄。(不同於戳章票根,畫是不公平的。作者與作者以外的人之於那幅畫,擁有截然不同的經驗。)葛雷選擇以一種全然陌生的方式,想像我們的關係。他累積里程的方式,可說是和夢遊沒兩樣。不公平就是不公平。

在他黃色透明的L型夾中,有藍色與粉紅山脈的海報、大樓電梯中擁吻的雜誌、廣告傳單上小學生吃飯糰,嘴角有飯粒。不知道葛雷是否介意過:我從來沒畫過任何一幅他、或是關於他的畫像。(待續)

個人簡介

台北人,政大英文系畢業。木樓合唱團、木色歌手成員。曾獲林榮三新詩獎、雲門「流浪者計畫」、文化部青年創作獎勵。作品入選《九歌107年小說選》、《九歌108年散文選》等。著有散文與評論、訪談文集《科學家》,詩集《陳柏煜詩集mini me》,散文集《弄泡泡的人》。譯作《夏季雪》。

得獎感言

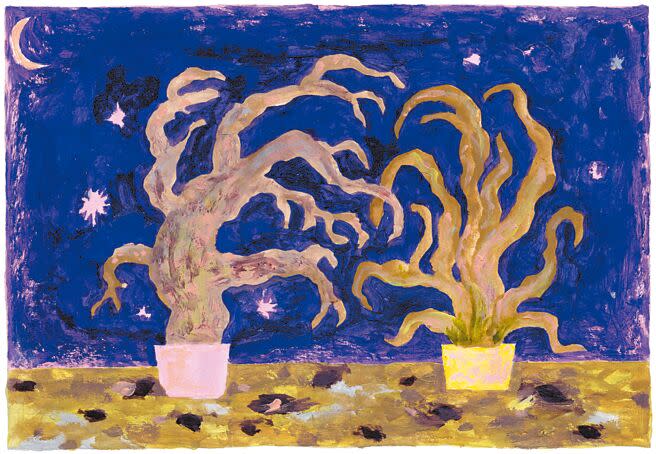

〈愛的藝術〉是介於《科學家》與下一本書的過渡,更自由地調動記憶與素材,很幸運地,我從採訪插畫家郭鑒予、川貝母的經驗,得到進入它的方法。感謝梓評與翊航的鼓勵。收到得獎通知,驚喜交集,我明白它不是第一眼就顯影的作品。感謝評審選擇了這樣清淡、不規則的小說。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞