慈濟脊傷醫療重建傷友分享 助更多傷友走出來

在慈濟醫療法人成立慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心記者會中,楊清壬、林貴子、朱陳復、林仁傑、李政道等五位傷友代表分享,他們之間有三十年以上「資深傷友」,也有最近幾年受傷的「年輕傷友」,都非常歡喜慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心的成立,他們希望日後可以幫助更多的傷友走出來,接受良好的醫療照顧,提升生活品質,重返社會。

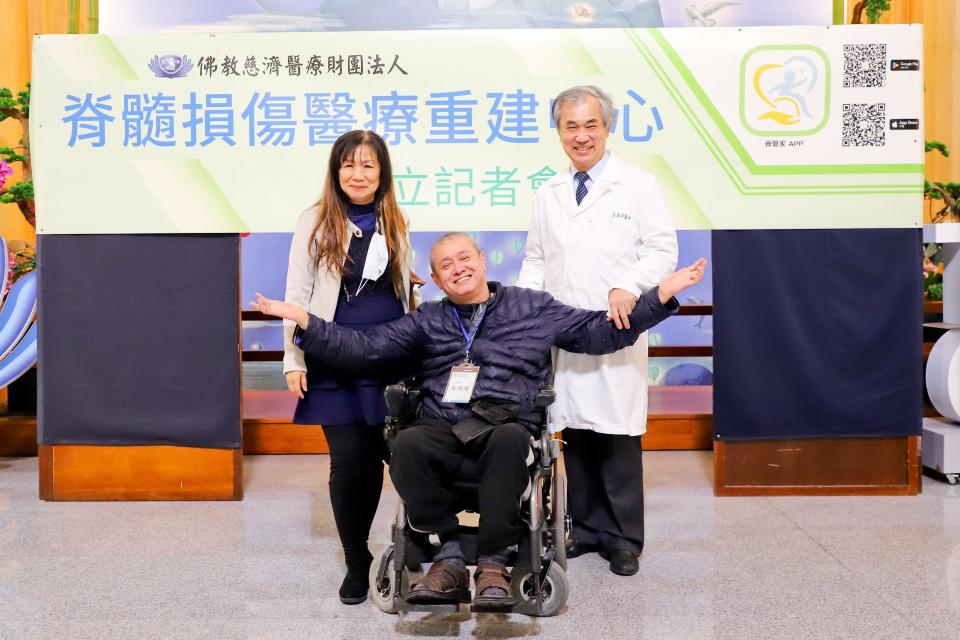

參與脊管家APP開發傷友楊清壬 也是輪椅神射手

楊清壬先生(桃園人,44歲)傷處:先天性脊柱裂

由於先天性脊柱裂,楊清壬先生從小就有排尿障礙,歷經了幾次大手術仍無法改善尿失禁問題。「因為我不相信其他的醫生說我就這樣了,我不相信這句話!所以我要去找(其他的方法)」,終於有一次,他在網路書店搜尋泌尿科醫療書籍時,看見花蓮慈濟醫院郭漢崇醫師著作的《涓涓人生》,也改變他的人生。

楊清壬說,書中有篇故事跟他的身體情形很類似,因此他決定到花蓮找郭醫師進行排尿障礙的治療,在經過一系列檢查及手術治療後,漏尿問題總算獲得解決。過去因為泌尿問題,變成生活中有想做的事情也沒辦法做,當身體狀況比較好了,他除了上班工作,也做了一個比較大的人生決定,開始把時間投入在射箭上。他成為輪椅上的神射手,參加帕拉林匹克運動會。

楊清壬從事資訊工作,又是脊髓損傷病友,郭漢崇醫師特別邀請他擔任開發「脊管家APP」應用程式的工程師。楊清壬說,其實由郭漢崇醫師總策畫的《脊髓損傷排尿照護居家寶典》已集結泌尿照護知識與實作,「脊管家APP」就是將書中的相關知識電子化,再結合個案管理師,提供病友及家屬整合照護知識與方法。

「因為閱讀能力是因人而異,而且醫療有太多的專業性,所以我覺得個管師是很重要的!APP是一個媒介,如果我遇到一個傷友有什麼問題或想法,我就是說你去下載APP、裡面可以跟個管師連絡」,楊清壬認為,整個操作APP過程對傷友是很容易的。

「像我以前會找到郭醫師的書,也是我自己在做功課。」楊清壬表示,其實一個好的病人也要自己先做功課,APP提供一個做功課的機會;現在病人可以透過醫療書籍、資通訊溝通平台,特別是在「脊管家APP」可以有真的人(個管師)幫忙,甚至找醫生做出最好的判斷。

「我們提供的資訊,有書、有網站、有APP、有人(照護團隊),這些是比較被動的」,楊清壬希望有需要的人可以下載APP來看,還可以學習。

「因為我是先天脊髓受損的病友,我的考量跟後天的(病友)不一樣。後天的病友會一下子失去很多東西,會覺得排尿只是小問題,不能走對他們來講是比較大的問題!對我來講,我寧願不能走也希望排尿是好的......」針對脊髓損傷傷友的不同醫療需求,楊清壬先生期望未來可以透過慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心集合各種專長的傷友或人才投入,讓「脊管家APP」的內容更視覺化,例如透過圖像說明及動畫影片,讓傷友可以更清楚了解各種治療與手術的相關資訊及差異;也希望重建中心未來的義診活動以及跨團隊的整合服務,能幫助到更多的傷友找到最需要的照護與資源。

中華民國脊髓損傷者聯合會創會傷友

林貴子阿姨(臺中人,78歲)傷處: 胸椎第12節/腰椎第一節

「講到郭醫師,大家(傷友)都很高興!我們脊髓損傷病友最傷腦筋的就是泌尿道問題,郭醫師他成立這個中心,安排都很好,我看那個資料有什麼科、什麼科的,把我們照顧的這麼好!」與花蓮慈濟醫院郭漢崇醫師認識三十多年的林貴子女士,知道慈濟醫療法人成立脊髓損傷醫療重建中心非常感恩。

提起跟郭漢崇醫師相識的因緣,林貴子女士回溯到一九八○年。「我起初在臺大醫院住院做復健,那時候也沒有這種(傷友)協會,後來是在那邊做復健,看到越來越多這樣的病友,我們就想要自己成立。」林貴子說,早期要成立社團組織很有難度,當時社會局的承辦人員不太了解脊髓損傷,甚至建議他們直接參加「殘障協會」,經過了兩三年的奔波,「中華民國脊髓損傷者聯合會」終於成立,當時協會先初分北、中、南、東四區,因為林貴子的女兒嫁在花蓮,團隊的成員便詢問她是不是可以到花蓮辦理協會的相關事務。

於是,林貴子來到花蓮,與在地傷友朱陳復先生積極找尋脊髓損傷的傷友加入協會,而她也開始在花蓮慈院看診,解決她的泌尿問題。

「我認識郭醫師時是一九九二年,那時候郭醫師很年輕,但不會覺得他是一個年輕醫師的樣子,感覺他很像是老手了,(醫術)很厲害,我一直給他看,他幫我開一個造瘻。」林貴子說,當時她要募款,常跟人家接洽,還要到傷友家做家訪,整天穿著紙尿布,常常因為褥瘡很苦惱,所以詢問郭醫師,郭醫師建議她可以用腸子做造瘻。

「後來我就給郭醫師開這個刀,以後就很方便了。兩個鐘頭,帶著尿管,放在包包裡面到廁所去導一導,丟掉就ok了,方便又乾淨,不然以前不管男女全部都掛個尿袋,很難看......我是覺得很難看,郭醫師那麼用心做這個給我們,讓我們活得自在。」林貴子開心的說。

病友協會在花蓮區成立後,每次要辦活動,她就會來到花蓮慈院搬救兵,林貴子很感恩。她說「我會去找顏惠美師姊、找郭漢崇醫師,他們兩個很熱心,郭醫師都會派他的助理下班後再去幫忙我。還有顏師姊就幫忙找志工,找師兄師姊幫忙。」

林貴子跟郭醫師還有一個特別的回憶,「我每個禮拜都會在市區賣原子筆、面紙啊!他(郭醫師)也都會去,他沒有說是醫生就是一個高高在上的,他不會!那時候他兒子很小,他帶著兒子來、兒子都玩得好高興。那時候真的都是郭醫師幫忙,我才會在花蓮做得這麼好。」

新冠肺炎疫情前,林貴子曾回到花蓮慈院住院檢查,郭醫師對她說:「我也老了,坐車半票而已!」她趕緊說:「你不能退休喔,你一退休我們這些群人怎麼辦?」郭漢崇醫師對她說:「阿姨,你放心,我會在全臺各個醫院找最好的醫生來幫忙你們。」郭漢崇醫師行醫多年,且長期投入醫學研究,仍時刻惦記著脊髓損傷的病人。

林貴子女士笑說:「個管師打電話給我(慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心成立大會),像這種消息我多高興!我們脊髓損傷傷友在衛生方面,最討厭的就是尿失禁、大小便的問題,大家都走不出來。郭醫師就一直研究、一直研究,讓我們在生活上比較有自尊心,以前大家都會怕踏出來,但十六號(成立記者會當天)你看!大家長得都很帥,應該不會看到尿袋了!郭醫師就是很用心,從沒有找到這麼好的醫生,他這麼繁忙,可是見到他時,他都說『沒問題,沒問題』,我是這樣講『(病苦)交給他,煩惱就好了。』」

自助人助 花蓮縣脊髓損傷病友典範

朱陳復先生(花蓮人,58歲)傷處:頸椎第六節

一九八九年一月九日,朱陳復從桃園趕回花蓮參加婚禮,途中發生車禍,導致他頸椎骨第六節破裂,並傷及脊髓;當時他被送到花蓮慈濟醫院,肩膀以下失去知覺,搶救後保住了生命,卻開啟了他的輪椅人生。「還不認識郭醫師的時候,我有水腎的問題,就是我的腎臟當作膀胱在使用,因為尿都會逆流,這樣會讓我壽命減短,因為腎臟慢慢會壞掉啊......」

有一次,朱陳復聽傷友黃金樹分享自己在花蓮慈院泌尿科,找郭漢崇醫師做膀胱擴大術,便不用再裝尿管,也沒有滲尿問題。「這對我們這種病人來講是一個福音,為什麼是福音?不會走路了,好像慢慢經過時間可以接受,但是每天大小便都會發生,每個小時就要尿尿一次,對我們生活的品質,不論是工作、外出,都會造成很大的困擾,讓我們很容易自卑。看到黃金樹成功解決排尿問題了,我就趕快去找郭醫師。」

朱陳復表示,早期的脊髓損傷病友在面對泌尿道問題時有兩種方式,他曾看過一位女性傷友放任大小便,甚至不包尿布,就在家中席地而坐,不解決衛生問題;而大部分的傷友則是選擇留置尿管,定期導尿、更換導尿管,外出時就背著尿袋。「我們也不想跟尿袋終身為伍!郭醫師透過很多進階的醫療治療,肉毒桿菌素、膀胱擴大術,針對每一種傷友做不同的改善,解決我們脊髓損傷病人泌尿問題的品質,也影響到我們以後生活上的重建。」

郭漢崇醫師從花蓮開始擴展至全臺,定期的義診、講座活動,很多的傷友都專程到花蓮找他治療,並在問題改善之後自信滿滿的回歸正常生活。「有一次我在基隆發生嚴重的泌尿道感染,當地的中小型醫院都沒有辦法解決,我就趕快坐火車回來,第一時間就掛郭醫師的門診,郭醫師馬上幫忙安排床位,讓我順利得到醫療照顧。」朱陳復說,郭漢崇醫師對傷友總是特別照顧,總是馬上協助調床住院或是安排治療,這是讓傷友感到很溫馨的地方;並且在進行手術前,郭醫師會很仔細的解釋手術治療的風險及預期效果,讓病人感到安心。

朱陳復先生表示:「我自己開完這個手術之後,只要遇到傷友,都會跟他們介紹,郭漢崇醫師有這樣很好的手術。」曾經有兩個女性傷友,她們做了手術之後不用再包尿布了,重新返回職場,有了較好的生活品質,甚至可以出國旅行。「你很難想像身上隨時都有尿味的感覺!我們會有信心跟人家出去社交嗎?對我們來講這是很大的一個自卑感,尿尿的問題不亞於不會走路的困境!」慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心的成立,更嘉惠全臺脊髓損傷傷友都能很快地得到醫療照護及幫助。朱陳復先生很感恩的說「郭醫師是教授,他慢慢的一直訓練出他的學生到各縣市,所以他在推廣脊髓損傷的泌尿系統的維護,對我們是很重要的!」

積極治療、復健 從臥床到站起來重塑父親形象

林仁傑先生(臺東人,53歲)傷處:頸椎第3-6節2021年4月30日騎腳踏車跌倒後導致頸椎受傷,入院施打幹細胞治療

二○二一年四月三十日上午九點,林仁傑先生外出至一九七縣道騎腳踏車,沒想到因為車速太快而跌倒摔車,撞擊造成脊椎C3、C6的損傷。林仁傑先生當下意識清醒,頭部以下卻沒有知覺,後來他被送到臺東馬偕醫院搶救。「當初真的是有點灰心。因為本來人都好好的嘛。然後又是在事業最如日中天的時候。」林仁傑在加護病房住了快一個月,考量到臺東醫療照護較匱乏,太太在網路上查到花蓮慈濟醫院針對脊髓損傷的相關治療,立刻聯繫詢問,在六月初來到花蓮慈院。「我太太想說,反正都到這樣的一個狀態了,不管是好、是壞,總是要試才有機會!」

在花蓮慈院神經外科部蔡昇宗主任的安排下,林仁傑先生開始了神經外科幹細胞治療,並搭配復健科醫師與物理治療師團隊規畫的復健課程,慢慢地恢復上半身的知覺,血壓也逐漸得到控制;二○二一年八月中,他開始電刺激器的治療,身體機能也恢復的愈來愈好。「裝了之後,腳的肌肉張力比較容易控制,腳也開始有感覺。因為腳有感覺,就開始嘗試站立、走路。出院時是還沒有辦法走,回到臺東兩個月左右,慈濟又安排復健及追蹤,我們想說治療可能就這樣結束了,因為一般醫院大概你出院,除非有特別的醫療需求才會連絡,但花蓮慈院還不錯,就是有後續持續的追蹤,也讓我們回來做電刺激的調整。」

林仁傑先生提到,原本很擔心費用的部分,蔡主任熱心協助聯繫慈濟基金會的相關補助並幫忙安排病床,讓他可以安心接受治療。花蓮慈院陸續為林仁傑安排密集的復健,並嘗試搭配外骨骼機器人的輔助治療,在積極復健與外骨骼機器人的練習治療下,他的核心肌群慢慢恢復力量,身體姿勢與走路步態也愈來愈好。「我有兩個小孩,最小的是我最疼的,在我住院期間,他很少跟我講話,應該是他沒有辦法接受爸爸變成這個樣子......後來回家後,看到我從那個必須長期臥床到現在能拿著輔具走路,看到我的進步,小孩也不斷鼓勵我。」在醫療團隊及家人的支持下,林仁傑先生從原本的灰心低落轉為積極接受治療、認真復健,並且經常與其他的病友互相打氣。

林仁傑先生說,原以為只有幹細胞治療和復健,而花蓮慈濟醫院還有電刺激及外骨骼機器人復健等一系列療程,把握傷友的復健黃金期間,規畫出適切的治療方式。「真的非常感謝花蓮慈院,如果沒有慈濟醫院,我也不知道在臺東做治療會不會還有機會再走路,還有蔡醫師他們整個團隊又這麼用心,因為醫療的後續服務,應該不是每一家醫院都會做的!」林仁傑先生也感恩合心八樓的病房護理師,「他們就像對家人一樣,見到你都會說『加油啊!』『你有進步!』」

從醫護的愛與鼓勵 跨越劇痛動起來

李政道先生(花蓮人,54歲)傷處:導致頸椎第三到四節受傷2020年2月在花蓮市中華路上遇到違規迴轉車輛

二○二○年二月,李政道在上班途中被違規迴轉的車子撞擊,送至花蓮慈濟醫院,搶救後生命狀況穩定,然而頸椎第三到四節造成嚴重損傷,由骨科吳文田主任收治住院。「我開完刀以後,在花蓮慈院住院住了三個多月,那時候吳主任真的是非常親切,他對待我好像家人一樣,我看他的診都多人、整天都很忙,他有時候甚至晚上九點、十點,但他有空就會繞到病房來看一下我。」

李政道回憶恢復初期,兩隻手臂完全沒辦法舉起,因為傷處的神經與肌肉沾黏,動作時產生的劇烈疼痛完全無法言喻。然而,吳文田主任和病房護理師不斷的鼓勵,他經無數次忍著疼痛,努力想辦法把手慢慢往上舉,盡量將肌肉沾黏的部分撕開,終於能慢慢活動。

「那種疼痛,其實要靠自己的意志力去克服。所以我就是盡量一直運動,讓那個神經痛的地方更痛,經歷過那種感覺(極度疼痛)之後,你就已經不太會痛了。」經過一段期間的復健,李政道左半邊的身體逐漸能夠活動,「當左手開始能動、左腳也開始慢慢感覺可以活動;因為(原本)我左半邊是沒有感覺、沒有知覺。所以就用眼睛看著腳,去叫它說:『舉起來!舉起來!』慢慢的,它自己就會動。」

李政道說,吳文田主任在他住院期間,經常鼓勵他要讓手跟腳盡量慢慢地活動。「我本來想說我這輩子有可能完蛋了,我沒有辦法動了!可是我想到醫生都比我更有信心,我哪有道理說自己不認真、不努力去做復健。所以我就盡量一直努力的復健,還好老天爺有保佑!就慢慢的、現在就可以比較正常的動。」

出院至今,每個星期二及星期四,李政道都會回到花蓮慈院繼續復健,他很感恩:「花蓮慈院的醫師、合心九樓骨科復健病房的護理師,大家都很親切,大家都一直鼓勵我,我就想說我可以的,我一定能夠再站起來! 」

撰文/林芷儀;攝影/謝自富、游繡華

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞