戈巴契夫是冷戰終結者嗎? 殺死蘇聯的是改革開放還是經濟危機?

文:楊振富

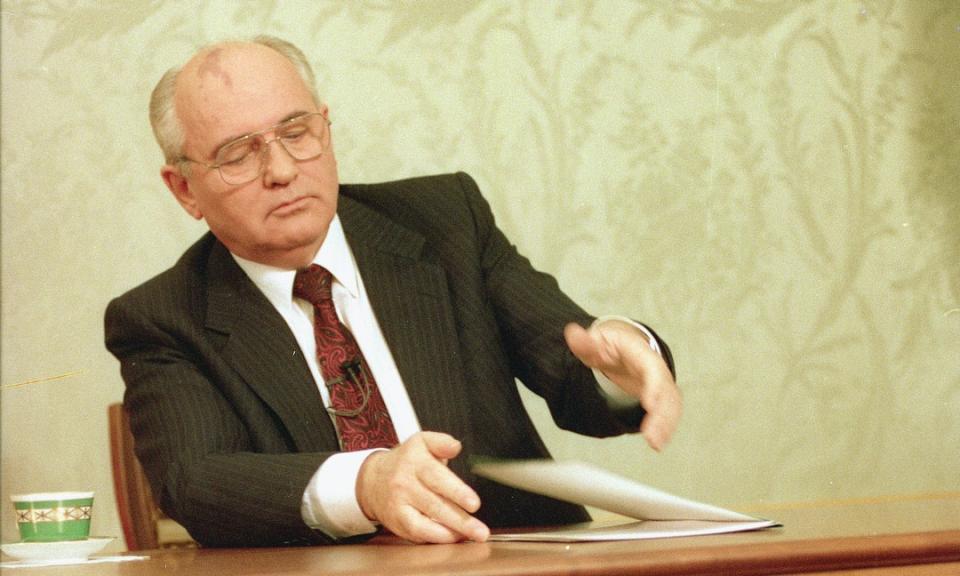

前蘇聯領袖戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)以91歲高齡辭世,但其歷史功過仍未蓋棺論定,這可從俄羅斯國內及國際社會對其評價的重大落差,找到佐證;而他與冷戰結束之間的關係,至今仍是國際關係學界爭論的話題之一。

戈巴契夫是冷戰終結者,這是經過諾貝爾和平獎認證的榮譽。但有人認為,戈巴契夫不應獨享此一榮耀,並稱真正結束冷戰者另有其人,因此他的和平桂冠應該拱手讓出。

這些人士認為,蘇聯解體是勢所必然,戈巴契夫至多是順水推舟,他的「重建(perestroika)」與「開放(glasnost)」政策僅是臨門一腳,促使蘇聯瓦解及冷戰終結的真正動力來自美國,因為戈巴契夫1985年上台時,蘇聯國力已走下坡,無法繼續與美國的軍事力量抗衡。此時西歐和美國,特別是雷根(Ronald Reagan)政府,不斷升高對「邪惡帝國」的外交與軍事壓力,終能瓦解蘇聯,並進而結束冷戰。

此一觀點在蘇聯崩潰與冷戰終結後崛起,並逐漸形成一股可稱為「雷根勝利學派(Reagan Victory School)」的派別。這些新保守主義者認為,雷根於1981年成為美國總統時,蘇聯仍是採取擴張主義的超級大國,並在軍備競賽中領先美國。然而,雷根整軍經武,投下龐大資源對抗蘇聯,同時展開新一輪的建軍行動,特別是提出有「星戰計畫」之稱的「戰略飛彈防禦計畫(SDI)」,這使蘇聯感受空前壓力,加劇蘇聯財政脆弱性,從而導致其滅亡。

易言之,是雷根的堅持與美國的實力,造成蘇聯崩潰,進而結束冷戰,自由世界取得最後「勝利」。冷戰結束後不久,雷根繼任者老布希(George H. W. Bush)在1992年發表演說時,完全表露這種思維,他說:「藉由上帝恩典,美國贏得了冷戰。」為了強調這一點,老布希更進一步宣稱:「冷戰並非『結束』,而是贏來的。」

冷戰告終令現實主義者措手不及

在美國政界爭議冷戰終結主因,以及何者居首功之外,柏林牆倒塌與蘇聯崩潰也引發國際關係及世界政治研究方面的辯論。前述「雷根勝利學派」實則源於「現實主義(Realism)」對世局的解析。

此一觀點認為,蘇聯長期存在的結構性問題,包括蘇聯統治者缺乏合法性、各加盟共和國境內不斷醞釀的種族緊張局勢,乃至蘇聯中央計劃經濟長期無法滿足民眾增長的消費需求,都使蘇聯在綜合國力與其它物質條件上,不敵美國。這使戈巴契夫不得不帶領蘇聯從與美國對抗的長期戰略「撤退」,採取放鬆國家箝制的「開放」,及朝市場經濟方向修正的「重建」的政策。

「現實主義」學者認為,上述分析顯示,傳統的強權政治理論足以解釋蘇聯對外行為的變化,而這些變化在1980年代後期改變了蘇聯、東歐及東西方關係。

作為第二次世界大戰結束後的主流學派,「現實主義」強調物質因素主宰國家權力和外交政策,各國利用基於經濟和軍事能力的權力,在國際體系中把其影響力發揮到極致。在整個冷戰時期,持此觀點的學者及觀察家一直認為,國際體系的特點是蘇聯和美國之間的權力及影響力的兩極分配,而蘇聯龐大的常備軍隊與核武實力反映它在世界政治中與美國分庭抗禮的超強地位。

然而,蘇聯突然崩潰,冷戰竟戛然而止,其速度之快都非現實主義者所能預料。外界開始質疑,如果「現實主義」不能預測蘇聯作為一個超強的突然且戲劇性的崩潰,那麼此一學派作為研究國際關係的主流範式,是否應該受到檢討與質疑?畢竟,「現實主義」不就是為了解釋並預測大國行為的邏輯而建立的?

批評「現實主義」觀點的人士認為,此一傳統觀點獨尊國防與安全問題,並把所有注意力集中在國與國之間的物質力量消長,強調國際「結構(structure)」的制約能力,卻忽視了「施動者(agent)」思維的轉變,以及國內政治對外交政策的衝擊,因而未能預見蘇聯的崩潰,顯示對世局變化掌握不足。這些批評者指出,冷戰突然結束,凸顯外交決策者個人意志、價值觀與思維的重要性,其觀念的改變並不完全受制於國力消長、國際格局或大國競逐等結構力量,甚至足以反過來改變世局的結構與大國關係。

戈巴契夫的捍衛者:「建構主義」

抱持此一相對觀點的人士深信,蘇聯解體與冷戰終結的最重要因素是戈巴契夫的「新思維(New Thinking)」,而非國際結構中客觀條件的變化。此一以學者溫特(Alexander Wendt)為核心的「建構主義(Constructivism)」學派即是上述質疑催生的新觀點。

他們認為,戈巴契夫的「新思維」顯示,國際政治體系中的施動者可以進行自我反思和實踐,並經由思考,對週遭環境變化作出反應,這包括改變國家在國際社會中的身份和利益,從而改變國家所處的遊戲,即國與國之間的互動。

從上述理論觀察,戈巴契夫作為蘇聯外交政策制定者與蘇聯領導人,他與過去的蘇聯領袖的不同之處在於他從外交互動中學習的能力,並在學習過程中對美蘇關係進行實質且深刻的評估,進而在此一評估的基礎上,與美國展開新的互動。

現實主義者對此的反駁是,世界格局與物質條件實際上已是戈巴契夫發展「新思維」的「內生」因素,這使他在外交上必然作出「撤退」與「限縮」的反應;但建構主義者堅稱,戈巴契夫的外交政策轉變實際上已遠超過「撤退」或「限縮」的程度,而是根本放棄了過往蘇聯外交政策基礎的階級鬥爭思想,改而贊同共同安全、普遍人權及放棄核武等在前蘇聯領袖身上前所未見的主張。

戈巴契夫的外交轉向不僅止於言辭,他片面削減蘇聯武力,拆除蘇聯的中程飛彈,結束對國際共產主義運動的支援,並推動區域合作。

改革開放與經濟危機:誰殺了蘇聯?

檢視歷史,並非經濟危機帶來蘇聯的激進變革,而是激進的改革作法,引發了政治危機,埋下蘇聯崩潰及冷戰終結的種子。

儘管蘇聯在1980年代的確存在結構性問題,但整個國家社會並未出現即將崩潰的跡象,國際擴張與干涉亦尚未失控。然而,戈巴契夫尋求政治和經濟變革的意向使他相信,除非整個國家體系發生轉變,變革的目標將無法實。戈巴契夫的此一想法,為蘇聯和西方之間建立新的政治關係奠定基礎,其思想的改變結束了東西方敵對的社會結構,並進而促成雙方關係在規則、制度、身份及行動方面的根本變化。

從此一角度觀之,冷戰本身可以視為共產主義的蘇聯集團與自由民主和資本主義的西方之間的思想衝突。當蘇聯揚棄其舊的階級鬥爭意識形態,冷戰即走到了盡頭,儘管無論是蘇聯或美國,都仍掌握著可以摧毀另一方的物質能力(核武器和傳統武力)。蘇聯放棄對抗,為一系列打破東西方僵局的發展鋪平了道路。

由此觀之,戈巴契夫作為國家領導者的性格非常重要,他的人格特質在制度的轉型中發揮了關鍵作用。戈巴契夫改革之初掌握黨與國家機器,扮演共識建立者的角色,使他能夠順利推動幾項改革,而不致受到黨內保守分子與社會中自由主義者的抵制。

然而,同樣的特質後來也使戈巴契夫暴露在政治光譜兩邊的激進分子攻擊之下,從而弱化了自己的權力與地位。事後的發展顯示,戈巴契夫是一個優柔寡斷的經濟改革者,對於是否深化經濟改革一再猶豫。戈巴契夫本人事後亦承認,由於這種猶豫,他錯過了改革最有利的機會之窗。

戈巴契夫的性格呈現出在外交上的魅力,以及在國內事務上的失誤與無能,這是極為獨特的結合。但此一結合的結果是,內政頻頻失誤,外交卻有突破之舉。此一矛盾的結合,使得國內改革無方引發的國家解體及冷戰終結,可以在不引發衝突及造成流血的情況下發生。

戈巴契夫的選擇:不動武

的確,波蘭能在1989年夏天舉行自1945年以來的第一次自由選舉,捷克能在那年晚些時候發生一場非暴力的「天鵝絨」革命,柏林圍牆能在1989年11月9日倒塌而未出現動亂,50萬蘇聯軍隊能從東歐和平撤出,未開一槍,那是因為戈巴契夫作出選擇,放棄使用武力。

如今,隨著烏克蘭戰爭爆發,歐洲大陸再次被戰爭撕裂,一個懸而未決的問題是:美國及其盟國是否被冷戰「勝利」沖昏了頭,未能認真反思戈巴契夫變革對東西和解及歐洲安全繁榮的長遠影響,並加以珍惜?

事實上,雷根卸任後,即曾表示,其繼任者老布希懷疑戈巴契夫改革的態度是完全錯誤的。這不僅顯示老布希缺乏遠見,而且根據雷根自己的說法,這也意味西方和美國可能失去了一個千載難逢的機會,使美國無法繼續大膽地與蘇聯合作,讓世界成為一個更安全的地方。

影響深遠的歷史變革需要個人的意志和有利的環境,冷戰的結束見證了這種非凡的結合。任何對1980年代末和1990年代初國際體系如何變化的解釋,都必須讓國家領導人(特別是戈巴契夫與雷根)以及這一時期超越國界的經濟和社會變革力量,佔有重要地位。

人們可以繼續爭論,不同的個人和環境因素在解釋冷戰結束時應得的重視程度,但他們更得找出並分析時代巨人帶領國家與環境互動的模式,同時平衡施動者與結構之間的關係,因為大歷史一再顯示,時勢固然可造英雄,英雄亦能改變時勢。

延伸閱讀

魏晉風雲之匈奴漢國(上):大單于劉聰當上皇帝,從此「真匈奴漢國」踏上不一樣的道路

全球軍事實力第二大的俄羅斯,為什麼淪落到只能依靠伊朗無人機?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞