我與楊逵的野台戲

一束書籤

2021年10月,路過台中東海,腦海再次浮現了那年此時,少年從金門渡海到台灣,發生在這裡的一場賽事、一幕野台戲的記憶畫面。

「小伙子,大家來賽跑,不為冠軍,不為人上人,老幼相扶持,一路跑上去,跑向自由民主,和平快樂的新樂園。」那是楊逵寄贈打印上自己小詩的一束書籤。我因一篇署名「金門金城國中三年級楊樹清」的文章刊在報上,意外被楊逵讀到,來信鼓勵,寄出包含〈能源在我身 能源在我心〉,〈拓荒 播種 灌溉〉,〈好好學挖地 深深挖下去〉以及〈小伙子,大家來賽跑〉在內的四款小小書籤,另附短箋囑我到東海花園一遊。

紙片裡傳遞出的文字溫度,就這麼奇妙連結了三年後的一場「賽事」。

一場賽事

1948年,楊逵因起草《和平宣言》,觸怒當局,被送入綠島囚禁10年。獄中每天勤跑五千公尺練身子,並且寫作不輟,劇本《牛犁分家》首次在監獄公演;時隔30載後,由高雄大榮高工訓育組長張進金領銜話劇社的同學北上,1980年台灣光復35周年在台中光復國小重現這齣野台戲。

那一年,民俗作家尤增輝等人在中部串連,我也加入了《臺中一週》社區報的創辦。

也就是那段在台中的「小眾媒體」歲月,我靠近了楊逵。他是小說家,當過記者、編輯,也是報導文學理論建構、寫作實踐者,1927年,他已寫成第一篇約6千字的報導文學〈自由勞動者的生活斷面〉;1935年的台中、新竹大震,他深入災區採寫的〈台灣地震災區勘察慰問記〉,被當作台灣報導文學發展史最早、最重要的作品。

1961年綠島服刑期滿出獄的楊逵,借貸5萬元,在台中郊區購買三百坪荒地,經營「東海花園」,過著耕讀生活。1962年開始在《台灣新生報》及林海音主編的聯副發表中文創作,篇章包括〈園丁日記〉,〈智慧之門〉,〈春光關不住〉等;1976年,〈春光關不住〉被改題為〈壓不扁的玫瑰花〉,收錄在國中國文課本第六冊,是日本殖民時期台籍作家作品收錄於教科書的第一人。

楊逵的文化,文學,新聞與政治經歷,黨外運動時期,許多媒體奉為「精神導師」,〈壓不扁的玫瑰〉更成了競選的招牌歌曲。

1979年12月10日高雄「美麗島事件」爆發未及周年,台灣社會依然風聲鶴唳,身為《美麗島雜誌》創刊的社務委員之一,楊逵遭情治人員監控;白色恐怖氛圍下,公演《牛犁分家》帶有政治聯想的話劇,變得異常敏感;以日治時期為場景的戲,給有心人指涉是諷喻「國共分離」。

時任《聯合副刊》主編的瘂弦因為看了《時報雜誌》搶先報導的公演訊息,即刻動身走出編輯台,召集作家隊伍前進台中。人在台中的我也接到邀約。

赴大肚山見到老園丁楊逵時,他正在讀徐復觀送來的《徐復觀雜文:看世局》,桌上也放了本甫收到的《時報雜誌》,他說,北部的文化圈好熱鬧,《中國時報》和《聯合報》副刊每天都在競爭,主編也常來邀稿,高信疆和瘂弦剛請他走了趟台北,去參加「時報文學週」及「聯副新人月」座談活動,讀者太熱情了,團團圍住他尋求合影、簽名。

楊逵抬頭看了看掛鐘。下午3點多,客人應該快到了。他要我走出室內,一起到牽牛花棚下的入門處迎接訪客。等待的當口,他遞給我一支不知是「新樂園」或者「長壽」的香菸。我生命中吸的第一口菸,楊逵賜予的。

撥動草叢的聲音沙沙作響,一道道人影閃入花園。那些個穿中山裝的特務又來了?

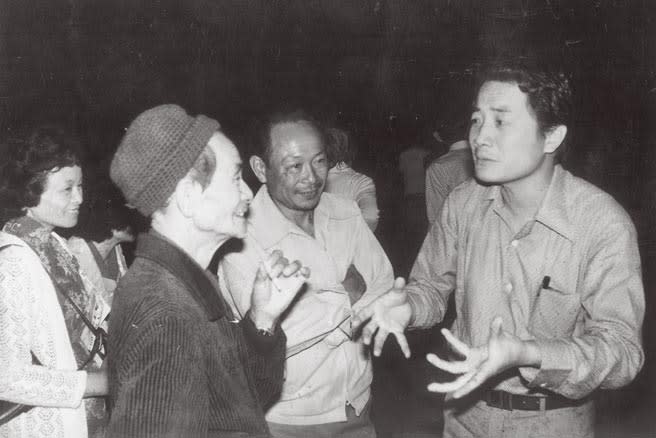

瘂弦與隨行者丘彥明、彭碧玉、吳繼文、陳栩椿以及著有《日據時代台灣新文學作家小傳》的黃武忠等編輯、作家、攝影師一行人前來,園內蚊蟲多,蚊子大軍齊發撲向「入侵者」,先是叮得削瘦的丘彥明一臉苦狀,胖胖的瘂弦更無可逃,直呼「我胖了些,吸點血無所謂」;主人楊逵很淡定,「蚊子是從不咬我的,相處久了,有感情,也有默契」。

結束一下午的訪談、拍照,臨去東海花園往市區移動前,為響應楊逵極力鼓吹的慢跑運動,陳栩椿架起相機,要眾人各就各位,準備起跑。

賽事進行中,楊逵就讀台中女中三年級,一身小綠服的孫女楊翠放學回家了。慢跑隊伍從東海花園出發,由東海大學畢業的彭碧玉領路,一路跑向貝聿銘設計的經典建築路思義教堂。

牛犁分家

日治台灣時期,林耕南的兒子被捉去充當軍伕,從南洋回來之後,看到好端端一個家,兄弟失和,妯娌衝突,鬧到連家中僅剩的一頭水牛也不放過。

光復節的光復國小,戲正上演,這裡也是楊逵女兒楊素絹教書的地方。入夜後,大操場上搭起戲台的廣場擠滿了人,氣氛卻有點詭異,正逢「美麗島事件」後黨外運動人士遭大量逮捕後的首屆中央民代選舉,不少美麗島受刑人家屬,如周清玉、許榮淑都代夫出征;列名《美麗島雜誌》社務委員的楊逵,以編劇身分,重演《牛犁分家》,又以官方不喜的閩南語發聲。

「今晚不會鬧出事情吧。」眾人憂心。

演出《牛犁分家》的高雄大榮高工話劇社同學,在機械科教師、導演張進金領軍下,每天降旗後留校二小時排練。由於對外公演之劇本必須送教育局審查;過程中,導演亦遭學校黨工約談,指其身為教機械科教師,卻不務正業改編「思想犯」的劇本演出。一波三折的劇本送審備查,教育局指示必須改為國語發音,劇名也必須改作《牛與犁》,因為「分家」兩個字很忌諱。試演後受到外界佳評,教育局改口認為「立意正確,促進國民自強愛國,改善社會風氣不無助益。為促進民族團結、語言統一及配合政府推行國語政策,應改為國語發音」,附帶條件是先在高雄市演出21場方赴外縣市公演。

本土意識強烈的張進金不妥協,堅持不改劇名,也堅定要用閩南語原汁原味發音;再經楊逵及台中市文化基金會董事長陳癸淼等人的奔走協調,《牛犁分家》終於挺進劇作者所在的台中。

尤增輝、洪醒夫、雪柔、顧秀賢、詹偉雄等人都來了,作家、學生、鄉親,政治人物,首演就吸引了千餘觀眾,洪醒夫脫去夾克,站在空汽油桶上觀戲。《臺中一週》的編輯群們在戲台一角擺攤,發起義賣報紙「五塊錢助楊逵蓋座文化村」。

「唉,牛犁分家總欠缺,家和萬事興」,「是啊,牛和犁怎能分家呢?」擴音器隨風飄送出的台詞,在台下陪同楊逵看戲的我,不時看到老人家從口袋掏出手帕拭淚。

為了這場戲,除了話劇社同學,導演張進金也全家總動員,夫人洪馥璧為演員化妝及服裝設計,就讀高二的大女兒張耿雯作布景繪畫也當演員,國小六年級的次子張耿崇鑽在道具「牛」的腹內蹲了九十分鐘,演出一頭被踢得人仰馬翻的牛,因為太入戲,讓他吃盡苦頭,又必須在眾人目光投射下忍痛演出;台上台下,忙著拍照作記錄的尤增輝,戲到高潮處,躍上戲棚,以半蹲姿勢連按快門,拍下那頭被糾纏不清的「牛」,再伸手去撫慰,發出一句「演牛的人最可憐了!」

散場後,顧秀賢遞給我一首要投稿《臺中一週》文化園副刊的小詩〈讀戲〉,「幕後便是天空了/火樹銀花的天幕雷同於/每枚星子的亮度/更亮。歷史的舞劇下/我們的戲正上演/如何濃縮的感情呢/九十分鐘的劇場相對於/幾十年血淚的創殘……/今晚全體冷冽底秋風/在暖調的燈暈外摒足/所有我們被煮沸的心/面對歷史,闇啞地吶喊/「……牛犁分家總欠缺……家和萬事成……」

那一聲鑼

當年在戲棚下觀戲的人,寫《鹿港三百年》獲時報報導文學獎的尤增輝和寫〈吾土〉、〈散戲〉分獲時報、聯合報小說獎,後來又為楊逵的野台戲揮出〈懷念那一聲鑼〉的洪醒夫,正值壯年,先後因一場車禍,人生謝幕。

《牛犁分家》公演四年後,1984年3月12日植樹節,楊逵(1906~1985)在女兒楊碧的家辭世,享年80歲。與「農民運動」時期的革命夥伴、愛妻葉陶,長眠東海花園。「鵝媽媽出嫁,先走一程。送報伕安息,長留回憶。」次子楊建(1936~2020)寫給父親的輓辭。

老園丁遠行後,東海花園被政府劃為殯葬用地。楊逵逝世30周年,昔日他晨跑必經的東海大學操場一隅,闢建楊逵紀念花園,廣植玫瑰,孫女楊翠寫下,「春天或許會被延遲,但不會壓扁的是那玫瑰」。

一場文學賽事,一幕野台戲,深刻在楊逵的東海花園,也烙印在我的文青花園記憶深處。

(謹以此文紀念楊逵先生逝世37周年)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞