抹黑對手品質會造成更全面的對立 三黨競爭的勝負由選民而非口舌之爭決定

政治市場若能走向政策品質的良性競爭,可能會淡化原先定位或意識形態的差異和對立,較能形成共識,也較能帶給國家人民良好的政策。(圖片來源/FB@卓榮泰)

三黨不過半是政治的競爭,因此很容易讓人聯想到三國或多國分立的爭霸及合縱連橫等謀略。但兩者其實有根本的差異。三國爭霸的主要目的是要打敗別國而佔領和支配其土地及人民,某國每打勝一仗就常會佔有更多資源並可能提高繼續打勝仗的能力。而三黨競爭的勝負卻是決定於一段時間之後的選舉,A黨即使把B黨打得落花流水,B黨的支持者可能仍投B黨或改投C黨。

民主政治的決定權在人民手中,要得到勝利的政黨要爭取人民的支持,而不是盡力傷害其他政黨及其支持者。三黨競爭和三國爭霸在這本質上的差異,表示適當的競爭方式也不相同。政黨要爭取更多選票就像廠商要爭取更大的市場佔有率,三黨的競爭較像是經濟學上的寡佔市場競爭,因此本文擬由這角度來討論政黨要如何競爭才對自己和國家人民更有利。

寡佔市場理論可用來思考政黨競爭問題

寡佔市場的理論非常多,因為每個參與者的行為假設略做改變,結論就會不同,而人們的行為也可常改變,因此可以說沒有一個理論可以直接套用到某個實際市場,更別說套用到可能有更多謀略的政治問題上。所以本文只是借用很簡化的Hotelling模型(1929),來推測政黨競爭的可能方向以及對國家社會較有利的方式。這種做法也許政治專家以及理論經濟學家都不以為然,但因為簡化的模型只對人的行為做很簡化的假設,也可能反而符合一般人的行為,並能讓有興趣和不同想法的人嘗試把自己的假設加入其中做更進一步的推論。

兩廠商或兩政黨競爭會讓定位趨於一致

Hotelling的理論可以這樣簡化說明。假設消費者平均分散在一條直線上,例如在一條海岸沙灘上,每個人都會買一杯且只買一杯冰淇淋,而有兩個品質和售價完全相同的店要在這沙灘上賣冰淇淋,消費者則會選擇到距離最近的店去買。理論要回答的問題是兩家店要分別開在那裏對本身最有利。

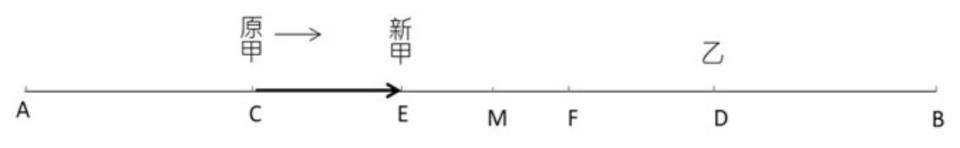

圖1的AB線代表這沙灘,從消費者或社會利益的觀點,兩家店最好開在沙灘全長的1/4和3/4的CD兩點,這樣消費者和最近的店之距離最長也只有1/4,買起來比較方便,也可說最有效率。中間點M兩邊的消費者分別向在C和D兩點的甲和乙店購買。

但這最有效率的位置通常無法維持,因為兩家廠商都會發現把店推到更接近中間的M點會得到更多生意。例如甲若推到E而乙不動,則生意的分割點會由M移到DE的中間點F,MF的消費者會由向乙買改為向甲買較近。這力量會使甲繼續往右移,乙也往左移,直到兩家店都位在M點,而平分市場為止。

圖1兩家廠商都有移向中間的誘因。

若只有位置這項因素影響消費者的選擇,則不管廠商原來位在那裏,搶市場的行為最後會使兩家廠商都搬到消費者分佈的中間點。這力量常被用來解釋都市裏常有相同產品的店家開在一起的現象。而在政治上這也是兩黨競爭時可能使政策主張趨向中庸差異不大的力量。

三家競爭會使定位或意見分歧

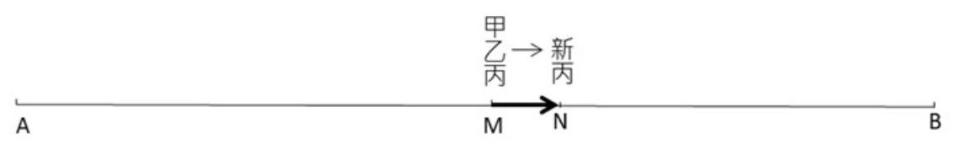

但在市場出現第三家店時,這種趨向中庸的力量卻可能變為趨向分立。假設丙加入原來已有甲乙的M點,則三家可各分到1/3的市場。但任何一家都可發現,它只要稍微向左或右移一點點到例如N點,它就可得到NB加1/2MN那樣接近1/2而大於1/3的市場。

所以大家都不安於中間的M點,而可能開始找有偏向或較極端的位置。如果我們不加入更多力量或假設,各廠商開店的位置可能會搬來搬去而沒有一定的均衡位置。而三家不會開在一起在政治上即表示,若只有一種定位的競爭或有一種定位的重要性遠高於其他議題,則三黨的政策主張會趨向不同而難有共識。這是我們現在可能遇到的問題。這分歧情況在多維競爭或不只一個政策軸線時也一樣存在。

圖2三家廠商有走向分立的傾向。

雖然政治和政策的議題很多,但確也常有某項定位具有引導或蓋過其他議題的特殊代表性,例如左派和右派,自由派和保守派,因而有點像Hotelling的模型。在台灣統獨立場大概也有這種作用。雖然各政黨有其基本的想法,使它們在政策定位上沒有完全自由的選擇,右派和左派分別必須選擇較靠左邊或右邊的位置,這會使三黨由左到右的順序不易改變,有些黨的定位也可能難超越某個界限,但實際上它們仍有很大的空間來選擇定位以爭取選票,而這也足以使它們在三黨競爭時不選擇共識,

台灣民主化時期的故事

在民主化之後,台灣逐漸形成以統獨為政黨重要定位的情勢,偏統的國民黨和偏獨的民進黨各有基本上不能偏離太遠的自我定位,但選票競爭使兩者似有向對方靠近的趨勢。蔣經國總統和李登輝總統向中間移動的結果,較靠統的那端出現了新的政黨,而形成三黨競爭的局面。在三個廠商的Hotelling模型中,若位於左右的廠商往中間靠,中間廠商的市佔率就會縮小。2000年大選時宋楚瑜先生往中間靠的結果,連戰先生的市佔率就落到第三。後來國民黨可能也因第三黨的限制而不敢離統端太遠。

一加一常小於二而使政黨不易聯合的道理

三黨分立之下,聯合兩黨以打一黨是很簡單可以想到的策略。2004年的連宋合及2023年藍白合的計畫,都是希望兩者相加可以大於另一黨。但用Hotelling的模型來看,一加一通常會小於二,因而不易如願。

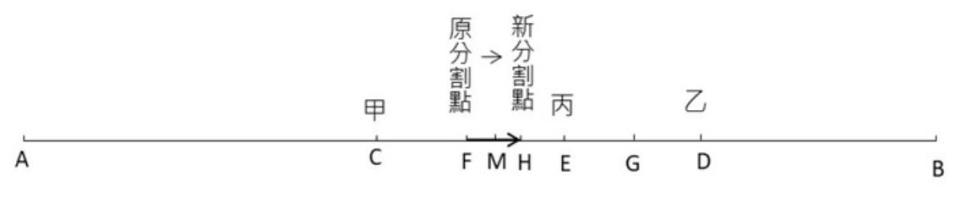

圖3中甲廠商和乙丙廠商的市場分割點原為CE的中間點F,乙丙合計的市佔率大於甲。但當乙和丙合而為一家店時,大部分人會認為乙丙的定位不再是E或D,而是在其間的某一點如G,於是消費者的分割點不再是F,而變成CG中間點H,也就是乙丙合計的市佔率會下降,一加一常小於二。

這是三黨競爭時不易真正有兩黨合作的原因之一。而就算合作能成,乙的定位被認為由D移至G的結果,最靠近B這端也可能形成夠大的市場來吸引新的政策加入,而使乙失去更多市場。甲廠商若因丙廠商的右移而右移來佔更多市場,丙廠商也可能失去更多市佔率。

所以在三個政黨的情況,也並不容易因其中兩個的合作或合併而變回兩個政黨競爭且政策趨向一致的情況。

圖3一加一通常小於二。

加入品質競爭可能使三家又回到一致

由此看來,若Hotelling這種簡化模型的影響力很大,也就是有一個將店家或政黨定位做線型排列的強大因素,則一旦市場可以容納三個或更多店家或政黨,競爭的局面就可能不容易使大家的定位集中到一點附近,也就是不易達成政策共識,也不易得到一個穩定的店家或政黨位置分佈。在產品市場上,廠商很可能會增加採取位置之外的競爭方式,例如價格戰或品質競爭。

有理論證明,若廠商採取產品差異化的品質競爭,則位置上的競爭可能降低,使廠商再度集中到中點,大家依品質上的競爭來分享消費者的市場。政黨競爭也有這種可能。

誤導和模糊定位的宣傳不能消除分歧

由於政治上的立場定位不像廠商的位置那麼容易讓人民明確瞭解,因此政治上很常被優先採用的策略是資訊戰,讓人民誤解自己或其他政黨的位置。在一黨獨大的威權時代,國民黨自己定位為自由、民主、法統、和反共,而五十年前黨外力量開始興起,挑戰國民黨的法統,並主張更為自由民主時,我當兵時有一次軍人可放假回鄉投票,放假前政戰主任把我們叫到辦公室,說你們不要投給黨外,他們其實是共產黨。這就是定位宣傳或資訊戰。

後來也有人出過一本書叫顯微鏡裏看台獨,說台獨人士是共產黨的同路人。等到黨外和民進黨壯大而難再說它是共產黨,國民黨只好向中間靠近,蔣經國總統說我也是台灣人,李登輝總統拉起馬英九的手說他是新台灣人,馬英九總統也說自己燒成灰也是台灣人。但國民黨向中間靠的結果就出現了更靠向統一的新黨等勢力來佔領那一端的選票或市場,所以當年李總統或後來某些國民黨的候選人都要有時說本土和民主,有時又講一些安撫另一端的話,也就是好像餐車有時開到右邊有時開到左邊來擴大市場。

現在有的政黨似乎也不想要讓自己有很明確的定位,以求吸引更大區域的選票。但這類資訊戰只是讓資訊更失真,而不是自己立場或政策的調整,因此並不能真正解決問題。

抹黑對手品質會造成更全面的對立

品質戰之中最方便的方法是批評甚至抹黑別人和其政策主張的品質。如果對手的冰淇淋中有小蟲或是用了色素,那我的位置再不好,也有人願意走更遠的路來買。在商業市場競爭中,這種抹黑是會被告的,但在政治市場很多抹黑卻常有言論自由或免責的保護。現在網路資訊發達更使在台灣和其他國家都充斥這種宣傳。不民主的國家也常以貪污或不道德的事情來指控或逮捕政敵。

這種品質抹黑宣傳戰對改善真正政策品質的作用不大,卻能在信者恆信的情況下培養死忠支持者,而鞏固自己的支持群。結果不少因為原來定位而支持某政黨的選民可能也逐漸支持或認同該政黨的其他政策主張(M. Hetherington,2019),形成社會上比原先定位差別更嚴重和全面性的對立現象,以及更不理性的政策討論及選擇。

這現象在一般產品市場較不會發生,在政治市場卻已普遍發生,若不設法減少這種宣傳戰,政策主張更大的分歧乃至劣化都極可能出現。

改善自己政策品質可以形成良性競爭而減少分歧

在一般商品市場因為店家定位清楚,抹黑的宣傳必須負責,而且產品天天有人買來用,不像政治市場幾年才一次一選,因此虛偽的宣傳也較不能有持續的效果。所以商品市場較會走向真正的品質競爭,讓自己的產品能夠真正的比別人好,比別人便宜,或和別人不一樣而有不同的功能。這種方向使寡佔商品市場不會變成宣傳騙人的市場,反而常成為進步的重要來源。當部分廠商努力走向品質競爭,而消費者也更有能力分辨品質的真正優劣或特色時,市場就會走向良性循環。

而品質的競爭和差異化夠大時,原先廠商位置的影響力就會下降,廠商可能就會集中到讓消費者方便的中間點(de Palma et al. 1985)。依同樣的道理,政治市場若也能走向政策品質的良性競爭,也可能會淡化原先定位或意識形態的差異和對立,較能形成共識,也較能帶給國家人民良好的政策。

政府可多發展共同討論政策的平台和機制以引導良性品質競爭

要走向良性品質競爭,除了各政黨或相關人士要減少抹黑和虛偽宣傳之外,人民也要更有能力去分辨資訊的真偽和政策主張的品質,各政黨特別是執政黨若能把各項政策主張分別拿出來讓大家參與討論,正面的思辨就可以取代許多不實的宣傳和抹黑。

政府可以針對各種重要政策,分別用2001年經濟發展咨詢委員會的方式,邀請在野黨及各界專家和利害關係人共同討論,以減少誤解並建立共識(陳博志,2024,a,b)。這類值得重視而各種既有主張可能仍不週全的議題甚多(陳博志,2024,c),若大家能以開放的心態多討論這些議題,不只政策可以更好,人民和政黨也可發現彼此政策的差異,甚至意識形態的差異,其實常沒有像宣傳那樣大到無法相容。

原文刊登於台灣經濟研究月刊,經作者同意授權轉載。

更多信傳媒報導

具一技之長有保障 「專業技術服務業」業績迭創新高 薪資水準高於整體服務業

革命前奏曲》解構學用落差 重新思考企業投資人力的責任

大國競相發動晶片大戰 日本出招捍衛本土晶片材料冠軍地盤

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞