「摸」出臺灣文化 視障者參觀臺博館 雙視觸圖作推手!

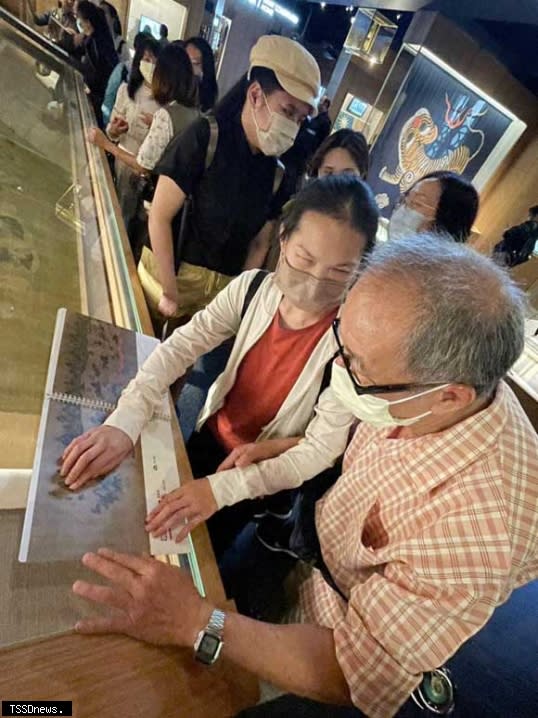

▲視障朋友與志工一起觸摸PAVI製作的《康熙臺灣輿圖》雙視觸圖,達到明盲共融、互動交流的可能。(PAVI提供)

看不見也能無障礙地欣賞視覺藝術,才是真的文化平權!國立臺灣博物館與社團法人台北市視障者家長協會(簡稱PAVI)合作促成一場《視障者藝術文物導覽之旅》的活動,邀請8名視障者走入「博物臺灣常設展」的世界,透過觸覺與聽覺彌補視覺資訊落差。

「如果只有導覽,參觀博物館對我來說很無趣。」視障者慧芬興奮的說,今天不一樣,「因為多了觸圖。」

觸圖製作正是PAVI的主要服務之一,陸續完成了含機場、航空站、立法院及監察院等公共場所的廁所圖;故宮、衛武營、花博等公園共融遊戲場的平面配置圖;總統府、高雄市立美術館、國立台灣博物館等導覽圖,甚至澎湖輪、台北捷運、台灣地圖和地球儀等各式圖冊與教具。

PAVI教材輔具研製中心主任盧映如表示,視障者領略文物之美的關鍵就在「觸摸圖冊」,視障者其實和明眼人一樣對文化藝術充滿好奇,然而大部分的藝文展覽都以視覺欣賞為主,缺乏感官體驗輔助工具,為此2017年協會運用2.5D立體列印技術,結合多年視障教材教具製作經驗,將具有代表性的視覺藝術文物製作成可觸摸體驗的「雙視觸覺導覽圖冊」。

雙視的考量來自通用設計,PAVI希望同時提供視障者和明眼人理解藝術文物的樣貌,能夠互動討論。「觸圖製作所耗費的時間、人力成本與費用,比一般人想像得多。」盧映如解釋,為了資訊的正確性及被理解性,觸圖需要透過大量人力,包含明眼人與視障者搭配,轉譯後反覆校對再修正,平均一本觸圖製作約需二個月;經費來源有客製化教材教案、大眾募款及專案支持,「如今天的活動就由文化部文化知識平權專案支持。」

觸圖特別之處有「不會全部轉譯文物內容而只提出重點」,避免視障者在觸摸理解上出現混亂,也便於迅速掌握精髓,因此事前的多方討論、修正是非常重要的環節。盧映如說,PAVI期盼藉由觸覺導覽圖冊的輔助,視障者可以和明眼人一樣自在的運用各項文化資源,更希望藉由這樣的機會讓明眼人了解視障者的特性與需求,達到明盲共融的一天。此外,11月8日高雄市立美術館還有一場活動,詳情可至PAVI粉專查詢:https://www.facebook.com/forblind/。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞