攝影師六田知弘:感受波動,用鏡頭記錄佛像的「秘密」

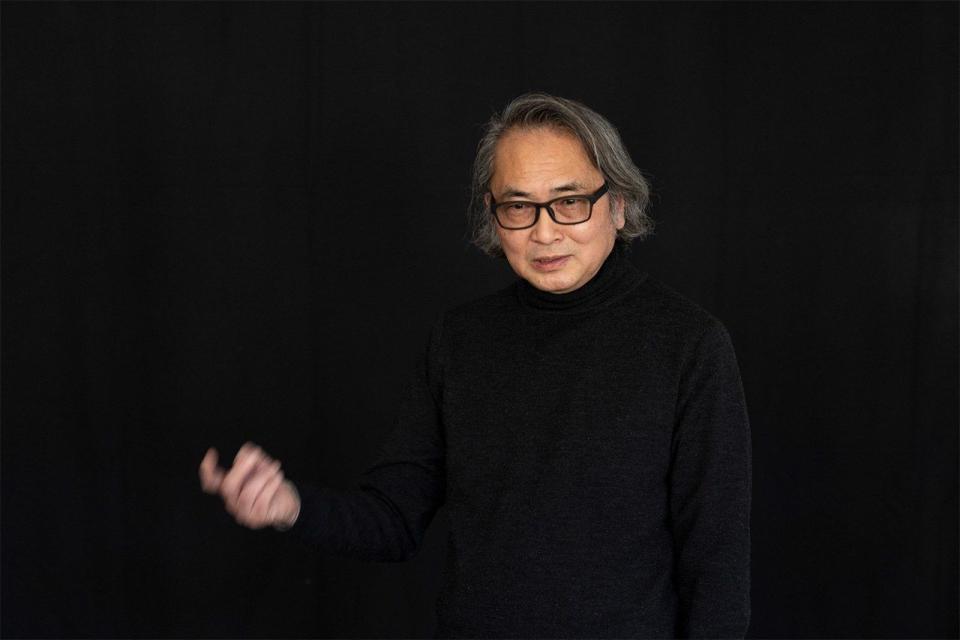

攝影家六田知弘的攝影題材領域十分廣泛,其中包括佛像、歐洲和亞洲各地的文物、東日本大地震的遺物等。其作品的共通底色是「放棄表達自我」,與拍攝對象身上的內在世界同頻共振。「我在用鏡頭記錄拍攝對象向我展示的秘密」。六田的作品不僅在日本國內,在海外也享有極高評價。

丟掉「我要拍了」的意識

鬢角浮現的血管、嘴角的細紋、慈祥的眼神...。這張沐浴著自然光浮現真容的「無著菩薩立像」圖片(運慶作品,興福寺收藏),是六田的代表作之一。那種真實感,仿佛鮮活的無著矗立眼前,讓見者為之心動。

無著菩薩立像

與這一表情的邂逅,只有短短10分鐘。據六田回憶,這次不經意的拍攝瞬間是一次特別的經歷。

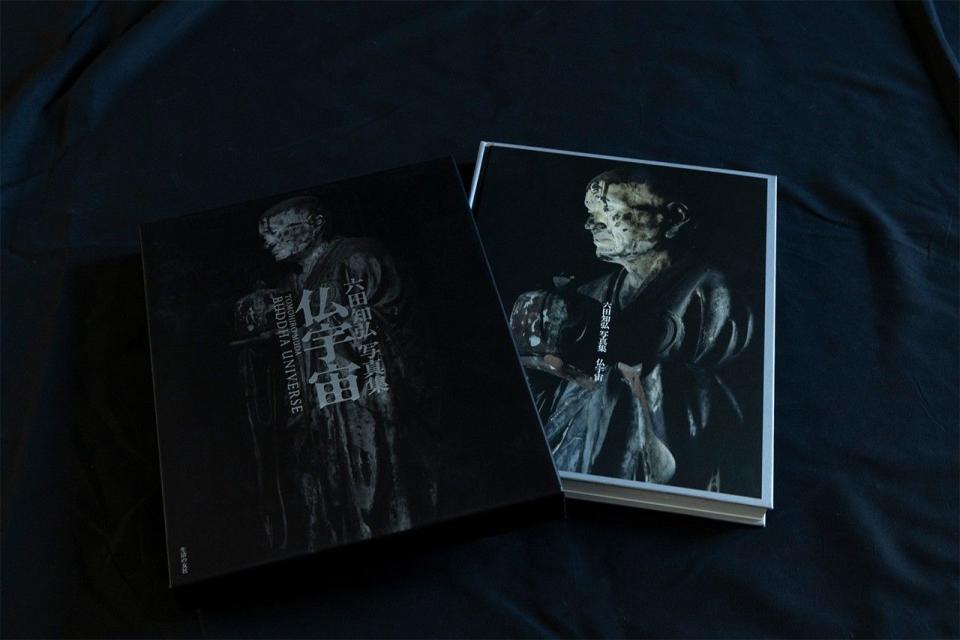

無著菩薩立像等精美佛像齊聚一堂的寫真集《佛宇宙》

2017年秋天,當時六田為東京國立博物館舉辦的「運慶」展專程去興福寺北圓堂拍攝無著像。上午的拍攝動員了寺院、博物館相關人士、攝影助手等10多個人,終於「拍好了」。攝影告一段落,大家滿意地進入午休時間。

這時六田才打開手機,發現有個未接來電,是大學時代的朋友打來的。六田回電後,友人告知「我右腿連根截肢了」。這個消息讓六田大腦一片空白,後來員工開會確認下午的流程,他一個字都沒聽進去。

回到北圓堂,六田發現上午原本關好的門,不知為何開了一扇。走進堂內,低角度的冬日陽光從敞開的門洞射入,反射在地板上,昏暗的空間內,一尊無著像顯露真容。

「就是這個!」

員工都準備下午的拍攝去了,誰也不在。獨自一人使用長焦鏡頭一氣呵成,完成拍攝。六田既沒有特意等待這一瞬間的到來,也沒有計劃過,完全丟掉了「這尊佛像,應該這麼拍」的意識。這個瞬間,六田感覺自己接收到了無著像展示給他的「秘密」資訊。

通知我「你可以拍了」

六田稱,拍攝對象把「秘密」向自己展示時,就是通知「你可以拍了」。他便按照指示,用鏡頭記錄那個瞬間。六田說:「拍攝對象自己就能發出豐富的資訊,遠超攝影師的所思所想。我必須變成一個『接收器』,去擁抱那些資訊。」

這種狀態也可以說是把日常意識放空的「無心」狀態,不過六田的原話是「變成中性體」「讓意識下沉」,這是六田每次面對拍攝對象時都會尋找的狀態。他把佛像和美術品、建築物等各種拍攝對象向自己講述的資訊,用鏡頭如實地記錄下來。拍攝對象會變,但這一姿態不變。

那麼,六田化身「接收器」,感知到的東西又是什麼呢?他說,是拍攝對象所內含的「祈禱的記憶」和「時間的記憶」。拍攝東日本大地震災區留下的遺物時,六田感受到,這些物品生前的主人的記憶、受災前後流淌過的時間記憶,統統化作一股強烈的波動。

摘自寫真集《時間的畫像 東日本大地震的記憶》,該作品拍攝的是被2011年東日本大地震時發生的海嘯吞噬,洪水退去後遺留在地面的遺物

經歷數百年至上千年時光流轉的佛像,其承載的記憶更為厚重。製作佛像的信徒運慶,在信仰的佛像面前雙手合十的信眾,這些記憶的堆積,引發出波動。攝影師調整自己,同步共振,將這種波動抱擁入懷。六田也說:「攝影師需要具備抓取這些波動的接收器。」

「照片不是個適合表達自我的媒介」

六田並不是一開始就達到這種境界的。早稻田大學的學生時代,他很敬佩開拓了新領域的攝影師東松照明(1930-2012年),想拜師學藝,卻遭到無情拒絕。不過,他後來一直找東松點評自己作品,交流不斷。其間有一次,東松對他說了這麼一句話:「你是把攝影當作自我表達的手段了吧?照片不是個適合表達自我的媒介。小說和畫畫更能實現自我表達。」

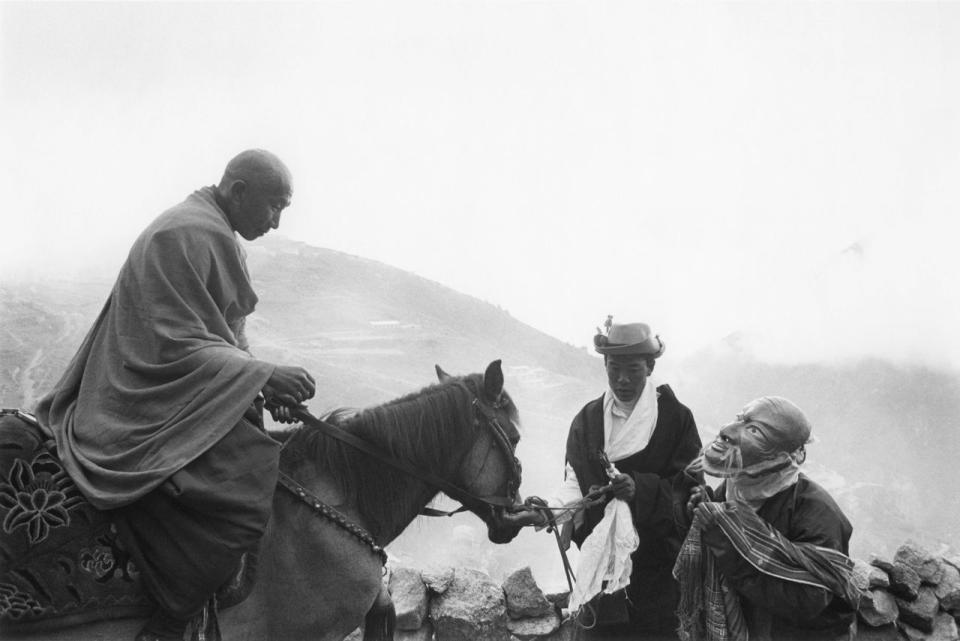

「東松老師自己的拍攝作品不也是在自我表達嗎?憑什麼這麼說我?」——解開這個心結,是2年後的事了。六田大學畢業後,去了尼泊爾東部的喜馬拉雅地區,那裡居住著少數民族雪巴人。六田在雪巴人的村子裡待了18個月,四處走動,拍攝人物和風景。

「和自身相比,身外的世界更廣闊更深遠,簡直天壤之別。拿拍攝外界來完成自己渺小的自我表達,簡直是牛鼎烹雞,愚蠢至極,這樣根本拍不出好東西。拍攝對象發出的那些無法用語言悉數捕捉的部分,需要我化身接收器,將其定格在照片上。這才是我的使命。」這便是六田在雪巴人的村莊,通過「顛覆自身世界觀的體驗」而得出的結論。

在喜馬拉雅山中的雪巴人村莊體驗生活拍攝的第一部攝影作品集《光之赤足——雪巴人》

在那個時刻,六田終於親身體會到東松老師說的那句「攝影作品不適合用來表達自我」。之後,他便一直把這句話作為自己的信條。

與光的粒子融為一體

在雪巴人村莊拍攝的第一部作品集《光之赤足——雪巴人》(1990年)、以中世紀羅馬教會和修道院為題材的《羅馬式建築 光之聖堂》(2007年)、《石與光 熙篤會修道院》(2012年)《羅馬式建築——光影中的隱匿之物》(2017年)。六田的作品集大多以光為標題。

六田重視自然光拍攝,源自小學時期被祖父帶著巡遊奈良古寺的經歷。在昏暗的佛堂內,他們連續幾小時一直觀看隱隱綽綽的佛像。他說,於是「我看到了光的粒子,而我潛入到粒子堆裡。我總是能跟佛像發出的東西同頻同步。」

這點,在雪巴人村莊的經歷中得到了確認。在《光之赤足——雪巴人》的後記裡,六田寫了這樣一段話。

這種光線的擴散和聚集相互交織,令人炫目。大概是這個原因吧?我時不時會被拖入一種奇妙的眩暈感中。架起相機,窺探世界,不知為何,讓我有種站在異世界入口的感覺。然後,我感到那個跟這個世界不同的世界,跨過了交界線,肆意入侵這個世界。

六田捕捉到的光,跨越了國境和宗教,引人共鳴。以羅馬式教堂建築為主題的攝影展在巴黎舉辦之際,收穫了眾多觀展者的驚歎:「照片上有我們小時候在教堂感受過的光影。」「你一個東方人,為什麼能捕捉到我們感受到的光?」

沒有裝飾的、昏暗的修道院堂內,柔和的光線從小窗射入,光影中仿佛感到上帝的存在。800多年來人們的信仰堆積成記憶,六田知弘作為「接收器」,接收到了這些記憶發出的光的波動。這些照片就是證據。

摘自寫真集《石與光 熙篤會修道院》,該作品集收入了在建於歐洲中世紀的羅馬式建築——熙篤會修道院拍攝的照片

「宇宙奧秘的碎片」定格在照片上

底片時代開始攝影師職業生涯的六田說,數位相機的登場是一個轉捩點。

在底片相機時代,因為無法當場確認拍攝的畫面,拍得越多就越浪費,所以大多數情況是事先在腦子裡構想一個理想狀態,再慎重地按下快門。然而,進入數位時代後,這種顧慮就不存在了。不必再費盡心思瞻前顧後,六田說:「使用數位相機的話,可以在不經意間抓住那些特意拍攝而拍不到的『宇宙奧秘的碎片』」

六田第一次使用數位相機拍攝的對象是運慶的佛像。當時也是因為佛堂內狹窄,沒法使用大型底片相機,他感受到佛像發出的一種「氣」在流動,於是果斷按下了快門。當場在液晶螢幕上確認後,發現自己感受到的東西如實完整地記錄在照片上。「哇,拍到不得了的畫面了!」六田不禁低聲驚歎。當時的場景,如今依然記憶猶新。

在影展上,很多人會問六田「拍攝前,你一直在等待光線嗎?」,但六田會否定:「絕無此事。」他在拍攝前不會預先構思光線狀態。他說:「我會在拍攝對象周圍走動,當在不經意的瞬間邂逅那道光,我會下意識地按下快門」。這種風格一直沒變,而數位相機的技術進步,更是極大擴展了這種表現手法的可能性。

不假思索,接受指引,攝影師與拍攝對象之間因共鳴而產生的感動,通過作品與更多人共振,不斷蕩漾開去。相信六田接收這種波動的「天線」將越來越敏銳,今後也會不斷帶領觀展者遨遊神秘的異世界。

摘自寫真集《雲岡石窟 佛宇宙》,該作品集反映了中國三大石窟之一雲岡石窟的全貌

採訪:近藤久嗣(nippon.com編輯部)

編輯、撰文:住井亨介(nippon.com編輯部)

標題圖片、文中採訪圖片:川本聖哉

標題圖片:攝於駒澤大學禪文化歷史博物館

住井亨介 [作者簡介]

曾在全國性報刊擔任警視廳、宮內廳記者以及海外特派員,現任nippon.com編輯部主編。曾作為哈佛大學客座研究員對「北韓綁架日本人問題」展開研究。廣泛關注國內外各個領域的新聞資訊。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞