收錢喬事是否構成貪污?一文解析林益世案為何動用大法庭見解

什麼是大法庭見解?

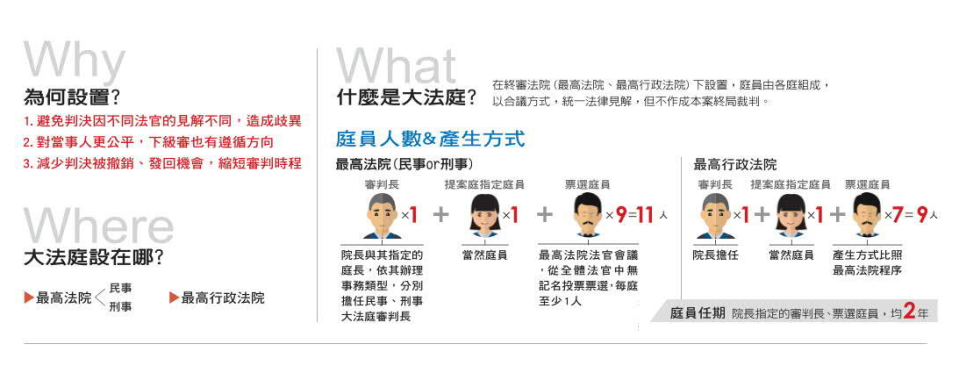

不同法官對法案見解不同,為了避免判決造成歧異,立法院參考德國法制修正《法院組織法》與《行政法院組織法》,在2019年7月4日設立大法庭,用以統一法律見解。

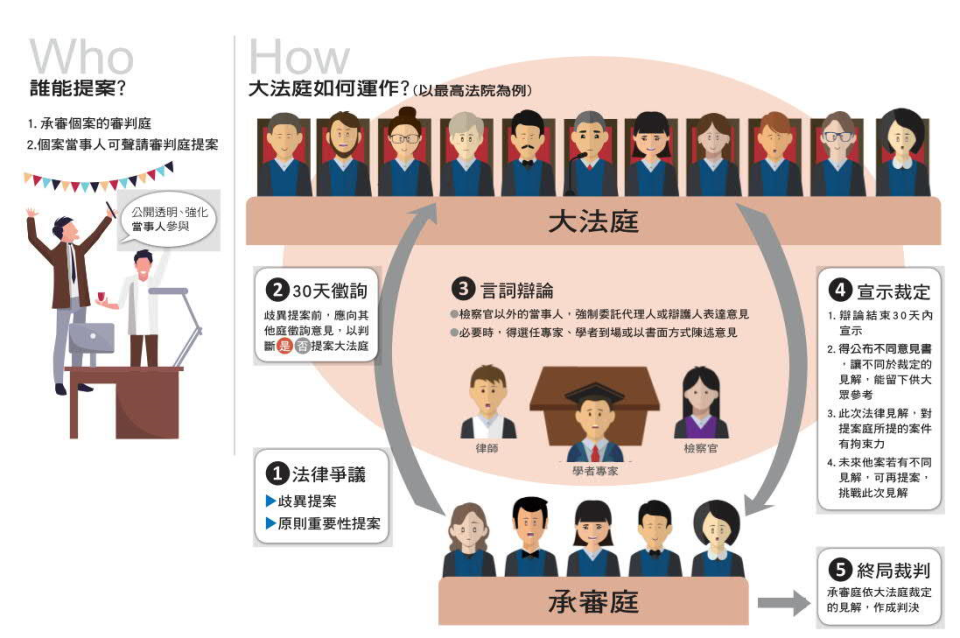

大法庭設置於終審法院(最高法院、最高行政法院)下,由各庭組成庭員,合議案件。承辦審理個案的審判庭,或是個案當事人都可以聲請提案。

大法庭見解裁定程序?

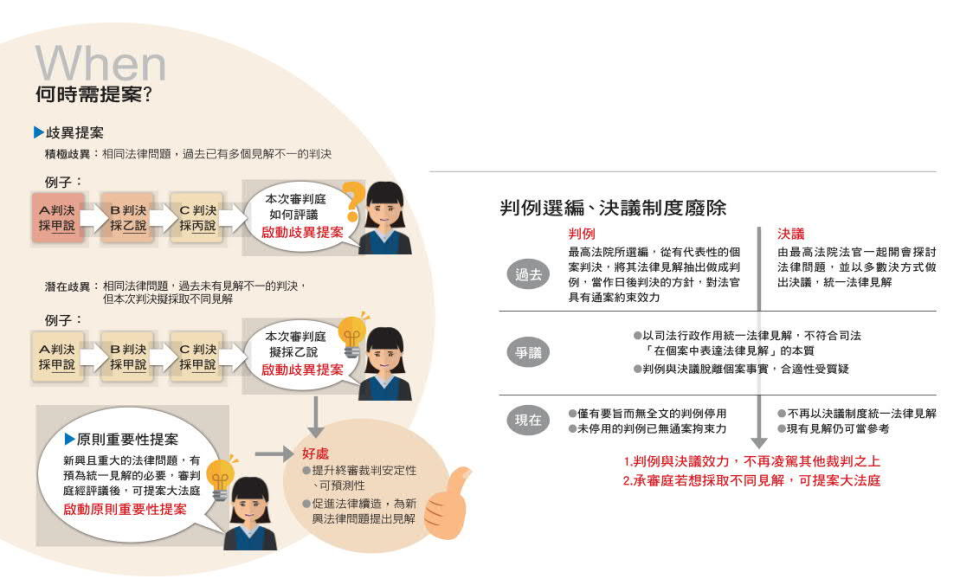

以最高法院為例,當判決存在看法歧異或是原則性爭議,就可以向其他庭徵詢是否提案大法庭。

積極歧異:相同法律問題,過去有多個見解不一的判決。

潛在歧異:相同法律問題,過去無見解不一判決,但本次擬採不同見解。

原則重要性提案:新興且重大的法律問題,有預為統一見解必要。

決定提案後,由檢察官以外的當事人,強制委託代理人或辯護人,或得委任專家學者在大法庭陳述意見、展開言詞辯論。

辯論結束後30日內,得公布不同意見書並宣示裁定,法律見解對提案庭的案件具有約束力,承審庭則依照大法庭所裁定的見解做成判決。

為什麼林益世案要提案大法庭?

2010年林益世收受爐渣廠商現金,欲取得中鋼子公司訂單,法院認定林益世具跟中鋼高層請託及施壓、以立委名義爭取契約等行為,構成《刑法》犯恐嚇罪。

一審判刑7年4月;二審重判13年6個月;再上訴後,最高法院就貪汙部分發回高等法院更審,更一審判4年10月。

法院判決不同,是因林益世案歷審對其以職權貪汙見解有歧異,檢察官並提兩項法律爭議,其中一項為《貪汙治罪條例》第5條,收受賄賂罪得處7年以上有期徒刑,併科新台幣6000萬元以下罰金。

《貪汙治罪條例》第5條第1項第3款:對於職務上之行為,要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者。

由於林益世不是在進行立委職務時於「議場內」質詢施壓,且與承辦方沒有可透過命令等影響職務決定的隸屬關係,因此需釋疑「議場外」進行關說或請託等行為,是否屬於「職務上行為」,提大法庭見解判決。

民代收錢辦事 利用身分施壓觸法

最高法院刑事大法庭2日就上述爭議宣示裁定:

民意代表受託於議場外對行政機關或公營事業機構人員為關說、請託或施壓等行為,實質上係運用其職務或身分地位之影響力,使該管承辦人員為積極之行為或消極不為行為,如形式上又具公務活動之性質者,即與其職務具有密切關連,該當於《貪污治罪條例》第5條第1項第3款公務員職務受賄罪之職務上之行為。

「職務上行為」範圍包括「實質影響力之職務密切關連行為」,因此涵蓋具體職務權限、一般職務權限,以及實際上與職務有密切關聯的行為,都屬於職務上行為。

大法庭表示,民意代表若有關說、請託、施壓情形,且是利用職務或身分地位收受賄賂,並發生在與職務同具形式的公務或相關活動延伸,那不論發生的時間或是場所,都屬於民意代表職務上行為。

大法庭見解裁定的影響

該案承審庭將依照大法庭見解進行判決。以林益世案為例,依實務慣例,承審的最高法院刑事第7庭可能於一週內做出判決,並予重判。爾後具雷同情況審理中的案件,可能受裁定見解影響,但若有不同見解,也可以再提案、挑戰此次見解。

更多公視新聞網報導

大法庭裁定民代收錢關說涉貪污 林益世案發回更審

林益世案歷審歧異大 大法庭認民代收錢關說涉貪

統一法律見解 「大法庭制度」取代「判例」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞