改變之書—閱讀范家駿《毛片》詩集

1. 彷彿他拿著手持攝影機

臺灣中生代(六年級生,一九七一~一九八○)詩人之中,范家駿是特別的,作品量少質精,在這部《毛片》之前,只出版過另一部詩集《神棍》。文字屬於高敏感性體質,對創作的自省力極強。間隔整整十年才出手的《毛片》,他挑戰自己、更新語言系統,一舉獲得「周夢蝶文學獎」,相較於過往,《毛片》無寧是一部如蛹化蝶的自我「改變之書」。

十年前的范家駿曾說,「詩就像是一場讓時間遲遲走不出來的霧。」「我相信總有一天我會走出這場霧,或者說,是霧走出了我。」(《神棍》,二○一三)那時他的詩幽抑、帶點煙青曉灰,涵容了一些神祕氣質,以及對時光的預言性。現今來到二○二四年的《毛片》,彷彿通過了一條長長的隧道,眼前忽然明朗了起來,「一個人穿越自己的迷霧/走到我門前/從門縫底下遞進來的/被擅自拆封過的光」,詩句踩著輕快的節奏,走出霧,迎向出口。

毛片,指未經修改的、原生或原始的「內容」,呈現不假修飾的初心狀態,「命運像是電影散場的時候/大家不約而同/把手機螢幕撥開的那道光」。他覺得自己的詩向來是低調內斂的「冷門片」,但我讀來,這部新詩集不同,它就像是一部真情又真好看的主題式連播「紀錄片」(如果將它視為給自己也給他者和世界的「廣義情詩」主題)。

你聽,他如此袒露:「花一輩子的時間/去完成/那些可以越來越小的事/直到對面大海的時候/你是多麼希望/自己能再下流一點」(〈感情用事〉)。或者涉及失去與思念,他這樣直白:「就像每一滴雨/都正在注視自己的身體/關於身體這個打不開的容器/而我想你/就像所有的雨都必須下在同一場雨裡」(〈乾濕分離〉)。

紀錄片必須有兩個特質(也是現代詩美學的技藝),其一是真實,並且對真實事件或故事進行創意和想像力的處理,其二是呈現個人觀點。因為他融入了個人觀點,所以流漾著獨特的聲腔與個性。而紀錄片的模式,涵括「觀察」與「自省」,例如他寫〈潛水夫〉:「跳海是件簡單的事/它包含了三個基本步驟/屈膝/凝視水面/直到水面也在凝視你」,先觀察,後自省—「每個人都有自己的海要跳/你每跳一次海/海便掙扎一次……」。我們可用「紀錄片」的「毛片」來大概詮釋他的詩集內蘊。

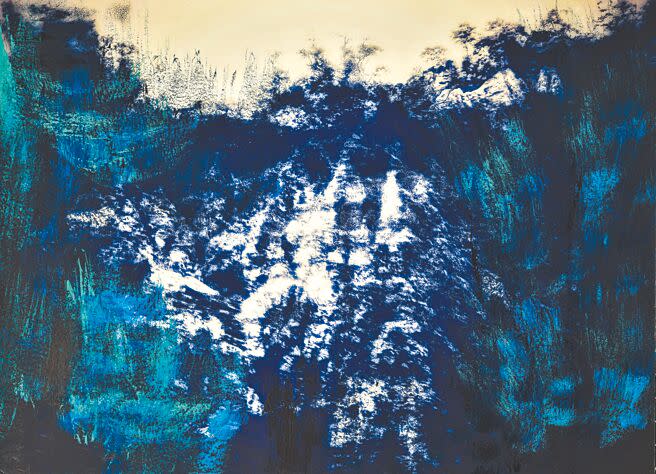

《毛片》的寫作—或說拍攝,彷彿他拿著手持攝影機,以一種新浪潮電影式的自由、即興風格,影像剪接,譬如「被風吹彎的人/隔著一座山/正在眼裡打水」(〈候鳥〉),或者歲月遊走於畫內畫外,好比「每天/我都在另一個世界醒來/那些許久未見人來採收的/聲音終於長出了耳朵/而我卻不是那個/從明天走來的人」(〈浮萍〉)。

2. 一部詩集是一條跳舞的河流

《毛片》詩集本身是一個完足的語字生態系,調性統一,風格顯明。他以自然、具親和力的「口語」,去達成意象的鮮活與別緻,「活著是場太久的躲貓貓/突然間/所有的人都不跟你/好了」,以口語化處理詩的語言有風險,容易流於扁平化,必須透過故事布局(包括對話、音樂性、詞彙的陌生化……)繃緊內在的張力,以免鬆散垮掉,而意象的運用要更為慧黠靈動、精準與適時。

他巧妙地利用字語的眉角,擦撞出新意象,帶出常理之外、邏輯之中的浮動意義,好比他把戀情當鬼故事來講,自嘲又別具意味:「一隻鬼/該如何保養自己/才能擁有/成人之美」。

簡言之,若採用平常的口語,就得挑戰不平常的意象,文字的機智是重要的,例如「一個人越走越淡/他以為/自己就快要變薄」或者「那些沒有人去過的地方/最終/長出了邊界」。他善用呼息舒緩的斷句,搭配變速、急剎轉彎的語感,紙短情長地以口語說出:「到底要走得多快/才能讓許多腳印/看起來像是/只有一對」或「一早醒來你便錯過自己的佳句」類似這樣的句子,讓閱讀者的心眼,一路上不會被太滿的意象壓迫,既感舒適,又能享受風景推廣的小亮點。

范家駿以口語寫抒情,整部詩集朝此努力,展現他調動,以及料理語字的才情,餘味撩心,閒情泛靈光。

詩人的宿命,就是自己挑戰自己。以前的他,詩偏沉鬱,寫一個字是為了替自己點一盞燈,「直到我身體裡頭充滿了陰影。」

但在《毛片》中,他似乎盡量把生命(時間)的預言,轉換成帶點哀傷而拙趣的「寓言」,例如〈大象〉:「那晚/我夢見了自己是海邊/夢見大象來看我/它流著眼淚/順著鼻子/滴進/我的眼眶」,他也把陰翳和神祕性悄悄抹去—但並非消失,而是透過技藝隱藏。

他的詩在明朗的流動中,底層暗藏一股野性的追尋,「為了寂寞/你不過是在尋找另一隻鯨魚/而我卻要找尋另一座海洋」,而且他常適時以反骨穿透文字「刺」你一下—「對著那面牆講話/直到它長出釘子」,「而每次識破了甚麼,/原來也只是為了讓自己看得開」,彷彿是一種提醒。

詩的技藝是重要的,總在內化之後,隨著意象的液態流動,創造歧義,盡量避開造作與匠氣。

他透過技藝,拆除框架,不分輯、不分卷,憑一種自我訓練的「直覺」,一首詩接著一首詩,七十二首一氣呵成,像一條跳舞的河流,「而既被目為一條河總得繼續流下去的」(瘂弦詩),然後抵達一處海的角落、自選的居所。

他的寫詩狀態,彷彿去掉雜音,餘下時空裡翠綠的水聲,他只專注聆聽,聆聽水聲裡自己的心、聆聽他者(事物)的本質,行雲流水地「寫」下來。是的,彷彿就只是把那種純粹的「聲音」寫下來、記錄下來,「而我能做的是/走進房裡/關掉燈/深深地讓自己/發出一個聲音/一個不能被重複的聲音」,自然而然地成為自己獨有的聲腔。

他也試著去解除河流被阻礙的一些節骨眼、釋放河流的流向,一切可能的流向由河流自己找尋、自己決定(如同詩決定詩的自身),而不是由詩人自以為是地操控引導(況且這樣往往徒然)。河流是變動的、不固著的,可以平靜也可以氾濫。河流不屬於誰。詩人只是順服於河流、順服於詩的原型和本質。

3. 減法的抒情,加乘的想像力

有時猜想,范家駿就像一個突然消失多年又倏忽現身江湖的武者,十年修練出「動無常則」、「出其不意」的—輕盈功夫。

簡而言之,這樣的技藝,就是「以輕載重」的「輕」。—寫「輕」容易,但以輕載重或舉重若輕,是有難度的,他在這部詩集盡可能試著去實踐。

「輕」是一種書寫策略,因為輕,所以易於分享和感染。他透過內在的自省,飛遞而出一份心意,即便這份心意潛藏著一縷孤獨。如今的他更樂於傳遞,以及接收回聲。這跟憂傷的往日不同,過去的他希望讀者帶他與他的詩走出去,這次他和他的詩主動牽著讀者的手,走向一個他歡喜之境、詩之安住。

輕:是一種減法的抒情、加乘的想像力、圓周率般的無限不循環流動。

輕必須透過減少;少,才是詩的精粹和力量。他得將可動用的字語減到最少,再把最少的字語強大到承載最多意趣,譬如他只用了二行詩就說完了〈自私〉:「眼淚一直是快樂的/它懂得離開難過的人」。

他刪去複雜的命題,卸卻外殼裝飾,讓這部詩集純粹到你也可以當作一首「情詩組曲」來聆聽,其間交響著一種隨興自在的混音。又因核心題旨的集中,詩人得以全力深入內容,讓滋味有更多層次。

當然,廣義的「情詩」或「抒情詩」只是一個簡約之概括,裡頭包容種種他所探問的議題、觀點,或以理性牽引感性來述說事件。例如他將創作和閱讀的見解融入詩中,「對曾經寫下的字禱告/不要懊惱/無法活在一個正在痛苦的句子之中/即便如此/也不是每一首詩/都能夠死掉」(〈嗯。〉)以及〈sing a song〉、〈每天為我讀一首詩〉等等,或者其他涉世想法的探問:「那是一個完好的世界/白色的小花有黃色的邊緣/在夜裡/每一次舒展/都是一次對黎明的/政治傾向」。

《毛片》讓人讀到「情」,也讀到「思」,情思交感,這部作品開墾了臺灣抒情詩體系,種植出可喜的新風情。(本文係《毛片》詩集序,時報出版提供)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞