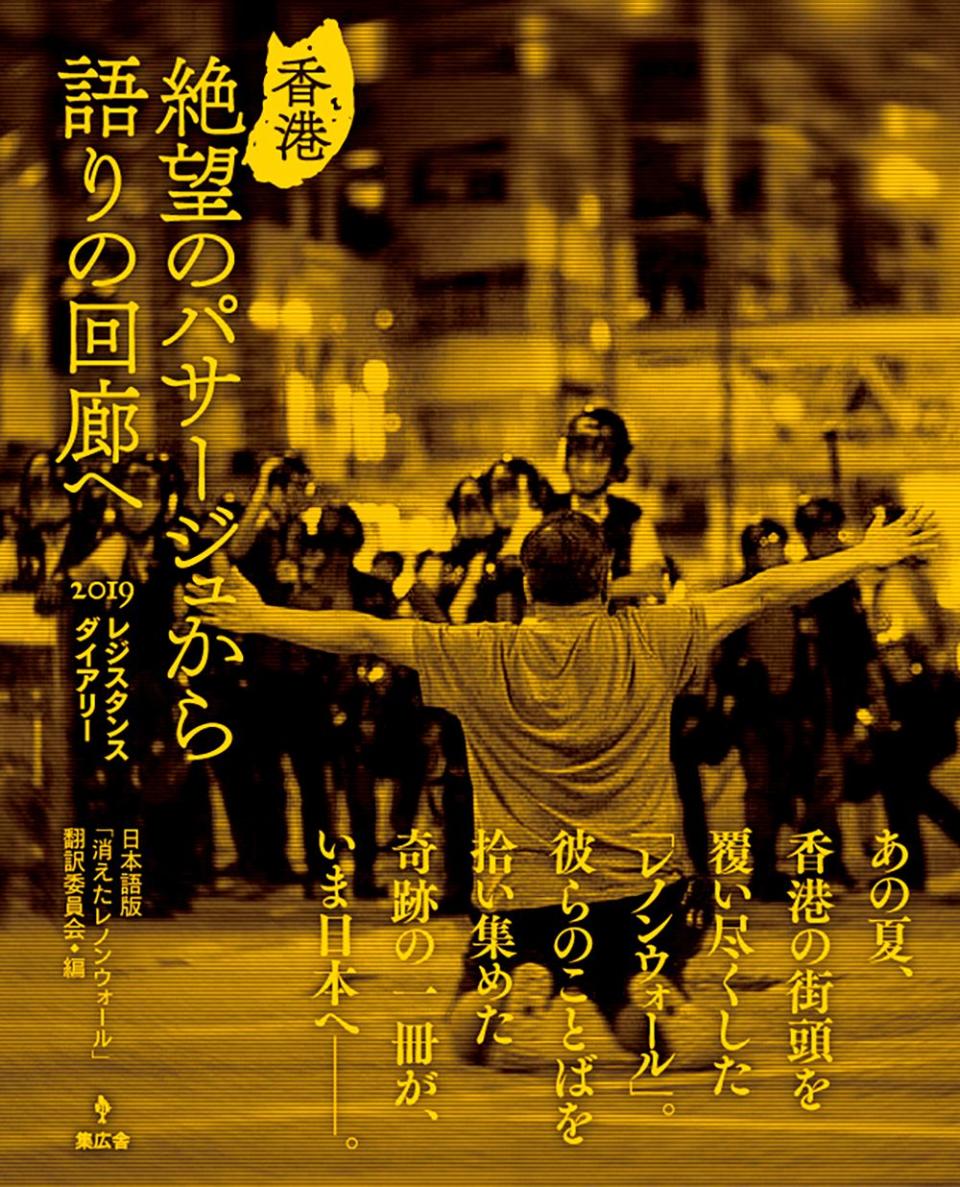

【書評】保存那年夏天的集體意識「連儂牆」:日語版《消失了的連儂牆》翻譯委員會編《香港 從絕望的街道前往言論的迴廊》

2019年香港發生反復的大規模的抗議行動。爾後,在國家安全維持法的實施下,香港社會丕變,如今言論已經完全沉默。這本書希望永遠留下當時的香港人的「話語」,卻無法在香港販售。在這樣的情況之下,最近在日本出版了。

《消失了的連儂牆》一書,並未寫上編著者以及日語譯者的真實姓名。很明顯是不能寫。光看這一點,就能明白香港的現況。

香港過去充斥著數不清的「言論」。或許從英國統治時代開始,香港就沒有民主主義可言,但是卻有工作和言論的自由。外人稱香港為「經濟動物」,對政治漠不關心,但他們至少可以批評、論述政治,擁有互相爭辯的自由。

香港被稱作東方之珠,是一座國際貿易、金融都市。但以一個外國人來說,這座城市的魅力是多彩、多樣的「語言」。日本有受到憲法保障的言論自由,但實際上卻受到組織、社會「無言的壓力」束縛,並非真的處在能歌頌自由的環境。相較之下,只要踏進香港這片土地,就會重新從他們身上學到「語言是為了說出口而存在」這點。

2019年,香港有一百萬人以上反對修正逃犯條例,這些人紛紛走上街頭抗議,要求香港政府撤回此案。即使後來香港政府已經發表此案暫緩研議,人們依舊繼續抗議,表達五大訴求。結果部份群眾的破壞行為和警察暴力取締持續了好一段時間。最後,警察和學生在香港中文大學、香港理工大學經過一場攻防後,抗爭平息。隔年2020年,香港實行國家安全維持法,與抗爭行動有關的人,接連被逮捕、通緝,媒體和社群網站上對政府的批判也遭到封鎖,香港的一國兩制已經名存實亡。

人們當時的訴求是什麼呢?他們高舉的標語是,希望能進行民主選舉。只不過本質上,我認為民眾是希望政府能針對香港社會給予「自由保障」吧。香港自1997年回歸中國後,人們便開始害怕自由會慢慢崩解。為了避免這種情況發生,他們必須強化選舉制度以保障自由。然而這樣的要求,卻和1989年的天安門事件相同,被北京政府視為「對體制的挑戰」。因此促成日後的打壓,以及肅清民主系統的政策。

2019年當時,香港拓展了「連儂牆」。這片牆上反映出當時香港人們的集體意識。本書就是完整「記錄」了那份集體意識之書。根據書末的解說,連儂牆是「處在社會主義政權下的捷克斯洛伐克的人們,為了追悼1980年12月受到槍殺的約翰.連儂,在布拉格的伏爾塔瓦河畔,貼滿小卡的牆」。

2014年香港有雨傘運動,同年,臺灣也有太陽花運動。這次的抗議活動,影響卻是遍佈香港全土。那些色彩繽紛的便條上,寫滿了香港人民對民主自由的想望、對警察的抗議,以及對香港政府的失望。我們前往香港採訪時,也會看見少年少女把便條貼在牆上,並寫下留言。那些便條或許隔天就會被撕毀而消失無蹤,但是他們依舊不斷書寫。這場抗爭因為有他們持續發聲,訴求的精神才得以延續。

本書的意義在於,將香港人如曇花一現的話語,放入時光膠囊中,傳遞到未來。本書厚達400頁,收在書中的每一張照片,都訴說著2019年夏天,香港人驚動全世界的自由自在的抗爭精神。即使這些東西將會在香港消失,也會在日本或其他國家翻譯成冊,然後留存於世。

同時,本書透過當事人的學生、社會運動家、政治家的發言,按照時間順序,紀錄了從2019年開始的這場抗爭。這些由數不清的人們留下的素材,未經過整理和編修,正因為如此,才更有真實性。閱讀本書的人也能藉此,再次奇蹟似地體驗香港成為向世界發聲的「迴廊」的那個夏天。

《香港 從絕望的街道前往言論的迴廊 2019抗爭實錄》

日語版《消失了的連儂牆》翻譯委員會編

發行:集廣舍

發行日:2023年4月6日

A4變形判:420頁

價格:4000日圓(含稅)

ISBN:978-4-86735-036-2

野島剛 [作者簡介]

nippon.com資深編輯。新聞工作者。大東文化大學社會學系教授。1968年生。上智大學新聞學專業畢業。在讀期間,曾赴香港中文大學、臺灣師範大學留學。1992年進入朝日新聞社。後留學於中國廈門大學。曾任新加坡分社長、臺北分社長、國際編輯部副部長。「朝日新聞中文網」創辦人兼總編。2016年4月開始成為自由媒體人。不僅擅長現代中華圈的政治文化報導,還以徹底的歷史問題採訪而聞名。著書有《最後的帝國軍人:蔣介石與白團》(聯經出版)、《銀幕上的新臺灣:新世紀臺灣電影裏的臺灣新形象》(聯經出版)。《故宮90話:文化的政治力,從理解故宮開始》(典藏藝術家庭)、『何謂臺灣』(築摩新書)、『臺灣為何能防備新型冠狀病毒』(扶桑社新書)、『新中國論 臺灣香港以及習近平體制』(平凡社新書)等。官網:野嶋剛

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞