梁漱溟與胡適/楊雨亭

楊雨亭(政論家)

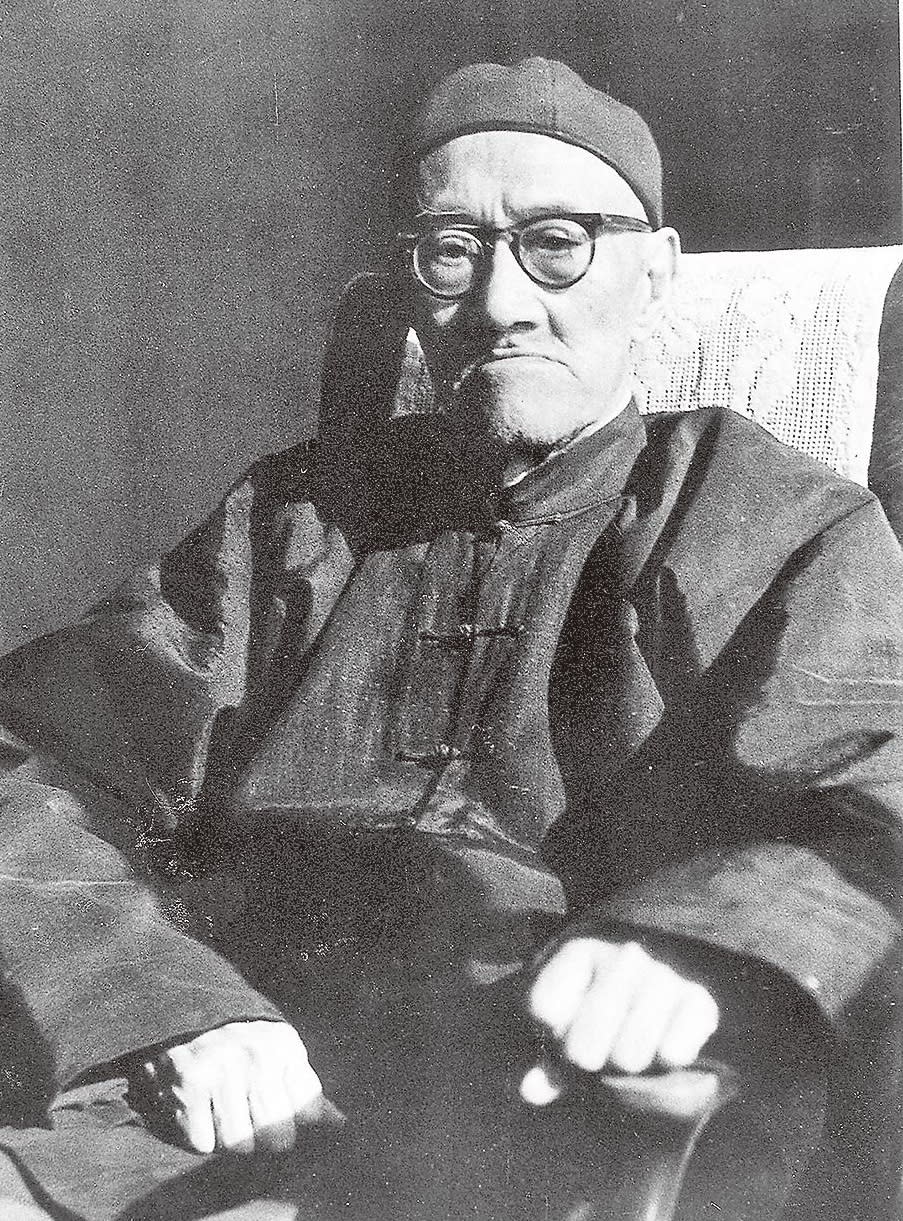

「這個世界會好嗎?」民國7年11月7日,梁濟出門,遇見兒子梁漱溟(見圖,資料照),兩人談起歐戰,梁濟問:「世界會好嗎?」梁漱溟回答:「我相信世界是一天一天往好裡去的。」梁濟說:「能好就好!」梁濟離家至友人處,寫好殉清遺書,3天後投北京淨業湖自盡。

梁濟的遺民情懷,使人對於當年的漢人擁清,難以理解,後人常有一種成見,以為「滿人是壞人,漢人是好人」,其實受到辛亥革命以後歷史書寫的影響。梁濟自盡,對梁漱溟警醒極大,放棄本來欲出家的想法,開始面對中國的問題,後從事鄉村建設以及參與創辦中國民主同盟,是近代一位特立獨行的人物。

1953年9月,中共開政協常委會,梁漱溟在會中幾次發言,引起軒然大波。梁在11日會上說:「我想說的就是農民的問題和鄉村問題,特別是這幾年來,農民生活依然很苦。」9月12日,毛澤東即席講話:「有人不同意我們的總路線,認為農民生活太苦,要求照顧農民,這大概是孔孟之徒施仁政的。須知有大仁政小仁政者,照顧農民是小仁政,發展重工業,打美帝是大仁政。」如果此時梁漱溟忍住,事情不會發展到不可收拾。

17日、18日,梁漱溟上臺解釋,台下不斷有人起哄,要他下臺,梁漱溟與毛澤東在殿堂上交互辯駁,明顯發言都失去理智,事後二人長期淳厚友誼即畫下休止符。此事傳頌多年,梁漱溟固然因此直聲動天下,而梁本人日後卻一再為此自責。我認為梁所後悔者,固然系當時火氣太大,不給毛留情面,但是最主要的,是梁漱溟是當年極少數可以直接面見「天顏」且暢所欲言的一個人,如果梁知所節制,保持良好關係,能夠常常私下向毛表達意見,之後建國許多事,或許毛由於有黨外諍友如梁漱溟者,可能會不那麼越走極端。

我們可以將胡適之於蔣介石、梁漱溟之於毛澤東擺在一起看。胡適確實比較低調,給蔣留情面,雖然在雷震案上,沒有改變蔣的做法,但是胡適仍然保持比較超然的地位,可以做一些別人不能做的事。毛澤東對舊知識份子成見很深,又堅持提早實行集體化路線,施政形勢常受內外擠壓,毛本人的反彈很大,梁漱溟是否能起作用,並不儘然。

近日,由於中央研究院事,有人懷念胡適,憶當年胡適過世,後人整理遺物,僅得100美元,其高風亮節令人景仰。而梁漱溟一生以救國救民為己任,解放後,他在30年嚴酷政治運動中,從未配合時勢攻擊他人,幾乎是完全地走了過來,更是近代中國的異數。回顧過往,可以看到中國人的一些特質,在動亂時代中表現得非常突出,這和西方基督教精神,形異而實同,就是強調個人的修養,可以救贖時代的墮壞。一個人可以以品德淑世,是中國文化的核心價值。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞