毛澤東的朝鮮戰爭VS習近平的台海戰爭?—1950年地圖預見台灣是美中必爭之地

總統賴清德發表520就職演說後,中共於23日到24日發動了「聯合利劍-2024A」演習,全球媒體使用「懲罰性軍演」和「懲罰戰爭遊戲」等術語描述,亦同中國官媒新華社所指:「演習也是對『台獨』分裂勢力的強烈懲罰。」新華社這句話明顯指向自稱「務實台獨工作者」的賴清德。

《日經亞洲》前中國局長中澤克二30日刊出〈1950年的地圖預示了今天台灣的戰線〉。文中指出,北京將演習稱為「聯合利劍-2024A」,這似乎警告今年還會有「聯合利劍-2024B」。他引述一位專家說:「中國正在加大對賴清德政府的批評力度,可能會在年底前發動更具破壞性的『聯合利劍-2024B』軍事演習。」

既是「美國戰略前沿」,也位居「第一島鏈」

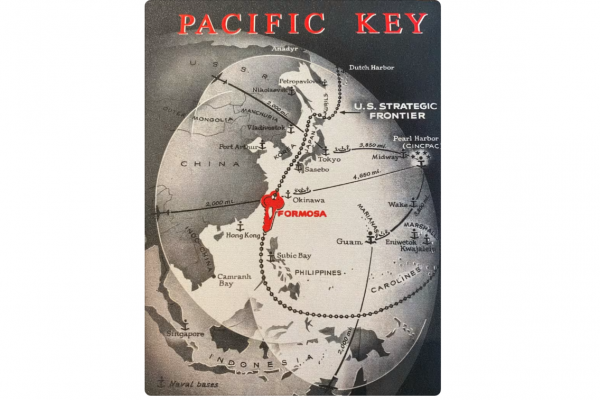

台灣海峽沿線的緊張情勢,將在未來幾年更加劇烈,中國和美國是主要的地緣政治玩家。然而,若從歷史的角度來看,幾乎沒有變化。這可以透過檢視一張舊地圖來看到。這張以台灣為中心的地圖的標題是「太平洋鑰匙」。它於1950年出現在美國《時代》雜誌上,清楚描述了美國當年追求的東亞戰略。

這張地圖將台灣標記為「福爾摩沙」,這座島嶼的形狀像一把鑰匙。這個名字來自葡萄牙語中「美麗的島嶼」。當葡萄牙水手在16世紀成為第一個從歐洲抵達台灣的人時,他們對美麗風景的印象深刻。

這張地圖以台灣為中心的「太平洋之鑰」,也掛在日本和菲律賓的周圍。有趣的是,製圖師稱這把鑰匙為「美國戰略前沿」(U.S. Strategic Frontier)。而今,這張地圖可以表明,在過去的幾十年裡,華府的東亞戰略沒有發生重大變化。

有些人可能也意識到,美國《時代》地圖的戰略前沿,與中國常說的「第一島鏈」(the First Island Chain)有所重疊。這個概念反映了北京隱藏的慾望,即逐漸擴展其海軍和空軍實力,並將美國「邊境」和中國「島鏈」再往東推進,進而在西太平洋獲得霸權。

「太平洋可容納中美兩國」,遭華府強烈反對?

也許北京的慾望沒有那麼隱蔽。在2013年3月擔任中國國家主席後不久,習近平似乎試圖說服美國共同劃定另一條線。2013年6月,習近平首次以中國最高領導人身分訪問美國,他告訴當時的美國總統歐巴馬說:「廣闊的太平洋有足夠的空間容納中國和美國這兩個大國。」

該評論被解讀為,習近平暗示中國和美國共同劃分太平洋,並相應地重新調整其勢力範圍。他的話引起了華盛頓的強烈反對。中方還講述了中國崛起的到來,這將加劇與既有霸權的緊張關係。

特別的是,《時代》的地圖沒有繪製朝鮮半島的邊界。也許《時代》雜誌在1950年6月韓戰(朝鮮戰爭)爆發前登上了報攤。中國在1950年那個夏天下了一個大賭注,將其國家命運不是押在台灣上,而是押在朝鮮半島。那年10月,中國軍隊穿越了將中國和朝鮮隔開的鴨綠江。毛澤東決定拿起武器對抗美國,與北韓並肩作戰。

毛澤東的朝鮮戰爭VS習近平的台海戰爭?

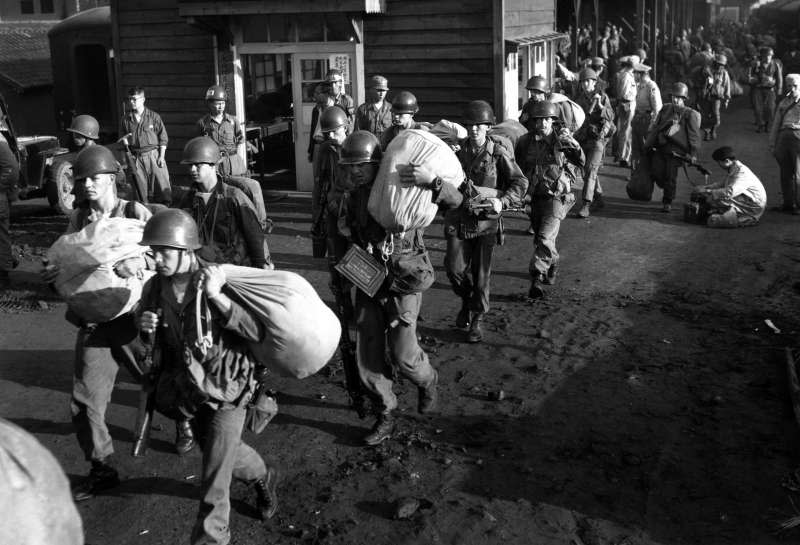

朝鮮水庫之戰是重要戰役之一,當時是中國和美軍經歷了最寒冷的冬天。這場衝突也被稱為「長津湖戰役」——被用作2021年一部悲慘戰爭的電影名稱《長津湖》——這場軍事衝突在美國長期以來一直被談論,美國總統在演講中都提到它。毛澤東馬上決定直接對抗美軍,導致中國方面傷亡慘重。據報導,中國約有100萬名中國軍民在朝鮮戰爭中喪生。

這場戰爭還影響到美國和中國的外交關係,直到1979年,兩國才正式建立外交關係。最後,這場戰爭讓中華人民共和國陷入了財政困境。根據美國中央情報局的一份檔案,1951年軍事預算佔總預算的43%,到了1952年則是佔26%,比例都相當高。

習近平可能會在2027年中共二十一大進入第四個任期。問題是,他是否會像1950年毛澤東那樣做出高風險的軍事決定,但這次是攸關於台灣的命運——其結果可能會擊退美國「邊境」,並將中國所說的「第一島鏈」向東延伸。現在全球目光都集中在這裡,中國是否會在今年底前推出更具威懾力的「聯合利劍-2024B」,作為實際對台灣動武的前奏。

對於華府來說,東亞地區一如既往地重要。賴清德520就職之前,正當台海緊張局勢加劇,美國採取一個象徵性行動。美國駐日本大使伊曼紐爾於5月17日乘坐美國軍用飛機前往沖繩,1950年的地圖將沖繩縣標記為海軍基地。伊曼紐爾抵到沖繩後,再前往與那國島,並會見了當地市長係數健一。與那國島是日本最西端的島嶼,也是日本離台灣最近的島嶼。伊曼紐爾的訪問那天,剛好是賴清德就職的前三天。

從亞太到印太,美中「對話」避免衝突

自第二次世界大戰結束以來,台灣掌握著「太平洋之鑰」的現實一直沒有改變。唯一的變化是用詞轉換。「太平洋」一詞換成了「亞太地區」,最近又換成了「印太地區」。

在當前的政治環境下,美國和中國都不會在海洋界限上有所妥協。也許70年後,這個地區的人民將回顧《時代》雜誌的這張地圖,並評估當今中美博弈是否有其價值。如果美中意識到自己的歷史聲譽,兩國領導人皆須避免做出災難性的決定,如果中國的「懲罰性軍演」升級到軍事衝突,就可能會讓軍民造成傷亡。

另一個替代方案是「對話」。美國國防部長奧斯汀和中國國防部長董軍將有機會將局勢朝著這個方向發展。他們將在5月31日展開為期3天在新加坡進行的香格里拉對話期間,美中軍方展開對話,或許這是一個轉圜的契機。

更多風傳媒報導

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞