【民報農民曆-小滿2】 5/20小滿撐傘表示梅雨充沛?氣象署:確有關聯

2024 年節氣「小滿」落在5月20日,象徵稻穀日漸飽滿,農民可以準備迎接豐收,此時也適逢梅雨季節,俗諺「小滿雨水相趕」宣告梅雨季節到來,另有一說「小滿不雨,梅雨不來」,指小滿前後若不下雨,梅雨會遲到或減少,真的是這樣嗎?中央氣象署分析2000年至今數據發現,兩者看起來確實有關;至於小滿下不下雨是否與全年乾旱也有關係?氣象署則表示,除了梅雨季雨量,颱風也是全年主要雨量來源之一,無法單從梅雨預測是否乾旱。

氣象署預估今(20)日起,台灣附近受到鋒面影響,最明顯的時間點將在週二到週五之間,各地都有陣雨或雷雨發生機率,可說是符合「小滿雨」、「梅雨來」的說法,至於這波算不算是今年第一道梅雨鋒面?氣象署表示,西南風正在持續增強,本週這一波鋒面影響的時間會比較長,有典型梅雨鋒面的感覺,但是西南季風建立,很可能落在5月底至6月初。

另外,近期菲律賓東方海面可能生成熱帶性低氣壓,民間氣象團隊指出,若颱風生成且路徑很接近菲律賓,可能會把梅雨鋒面破壞掉,台灣梅雨季就會被迫暫停,對此氣象署認為,變數還很大,仍有待觀察。

有小滿沒有大滿 小滿與農事息息相關

「小滿」是一個反應物候變化的節氣。《月令七十二候集解》中描述「四月中,小滿者,物至於此小得盈滿。」就是反映農作物的成長情況。「小滿」氣候逐漸溫暖,這時北方夏熟作物子逐漸結穗、飽滿,但還沒有完全成熟,農人此時開始期待豐收,所以稱為「小滿」。

有趣的是,節氣有大寒小寒、大暑小暑、大雪小雪,為何唯獨「小滿」之後卻不是接著「大滿」,而是「芒種」?網路上各家說法,較常以農業角度解釋,認為前述三組節氣是氣候延續的描述,而農事繁忙則是一致的;另外則是從「滿招損、謙受益」的角度來解釋,可說是具有哲理的一種思維。

古人將「小滿」分成「苦菜秀、靡草死、麥秋至」等三種物候,指得是苦菜到「小滿」時長得最繁茂,枝條細軟的草類則不耐熱而開始枯萎,而「秋」是指收成,麥秋是指小麥已成熟,等待採收。在台灣,「小滿」時中南部水稻進入黃熟期,同樣是當年豐收與否的關鍵時期,但由於適逢梅雨季,所以所以要特別注意排水溝渠的疏通,減少梅雨季大量雨水所可能帶來的農作損失。

「小滿」下不下雨、下多少雨,都與收成息息相關,從民間諺語也可看出農人對於下雨這件事情的重視,例如:「小滿梅雨在本島,種植花木皆成寶」,意思是小滿節氣適逢梅雨季,這時種植花草樹木等植物或進行扦插、稼接等工作,植物的成長速度比較快,也長得比較好,「小滿天雨水相趕,芋要趕,否則九條芋仔煮一碗」,則是指這段時期非常適合種植芋頭,否則一過「小滿」芋頭就沒辦法長得快又好,得用9個芋頭才能裝一個碗的量,用來形容收成的芋頭長不好。

小滿預測梅雨 兩者確實有關聯 但無法當作全年依據

還有一句諺語如是說「小滿不雨,梅雨不來」,意思是如果「小滿」前後沒有下雨,梅雨季可能會延後或少雨,這一年便可能出現乾旱,有這麼嚴重嗎?

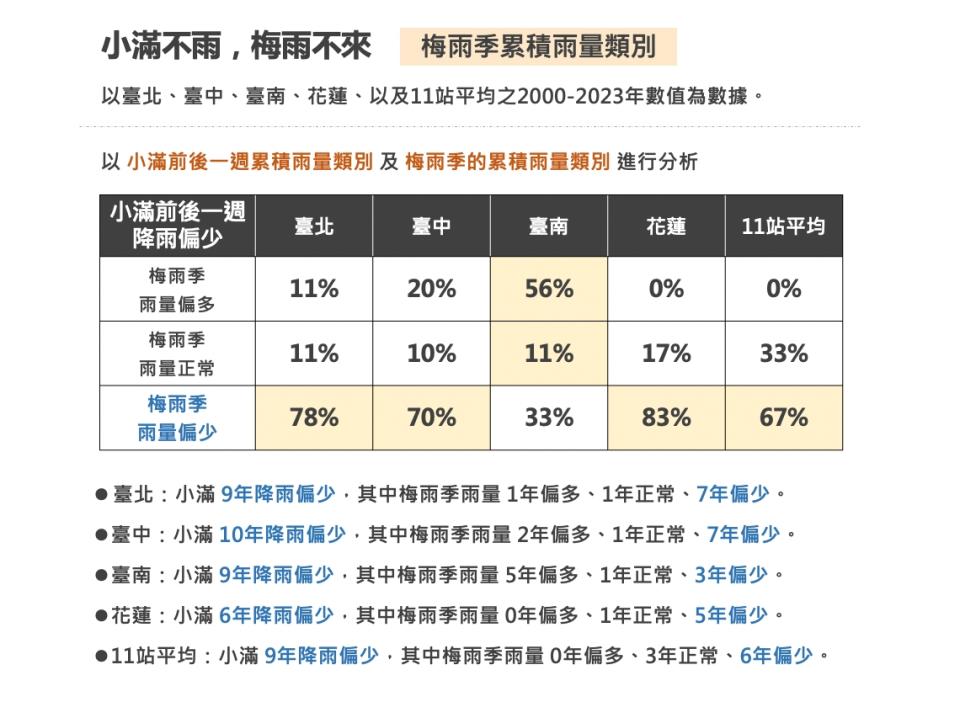

氣象署依據2000年至2023年全台11站平均「小滿前後一週累積雨量」及「梅雨季累積雨量」數據分析,23年當中有15年在小滿前後一週降雨正常或偏多,而當年梅雨季雨量有13年是正常或偏多;另外9年在小滿前後一週降雨偏少,則可觀察到當年梅雨季有6年偏少,符合「小滿不雨,梅雨不來」的說法。

進一步看北、中、南、東四個站點,可發現在台北站、台中站、花蓮站與全台11站一致,唯獨在台南站,儘管有小滿前後一週有9年降雨偏少,但是其中仍有6年梅雨季雨量正常或偏多。

羅資婷解釋,南台灣上半年主要雨量來自於西南季風帶來的持續性降雨(也就是所謂的「梅雨鋒面」),時間通常會落在5月下旬至6月份,而台灣在此之前的降雨多是屬於移動性鋒面降雨。羅資婷指出,2000年至今季風肇始的時間平均落在5月中旬,季風形成以後會對中南部山區及南部帶來較多持續性降雨,台南站的梅雨降雨量可能因此與「小滿」較無直接關聯。

若是從梅雨鋒面建立的時間來看與「小滿」前後一週全台11站平均累積雨量的關聯性,從2000年起共23年的降雨資料則是看不出明顯相關。

如果要從「小滿不雨,梅雨不來」進一步預測全年是否會乾旱?羅資婷則說,近年來,梅雨有變得更集中的趨勢,以前是好幾波降雨,現在常常則是集中在一至兩波,雖然雨下得很大,但是台灣地勢陡峭,是否下對位置、雨水是否留得住都不一定;此外,以南部來說,梅雨、颱風都是一年主要降雨來源,無法單從梅雨看全年雨量。

每逢梅雨季節,總是很多人會疑惑,氣象署不是早在月初就宣布進入「梅雨季」了嗎?為何稱「小滿」才是梅雨季節?

事實上,氣象署訂每年5月至6月為「梅雨季」,但是5月中之前的降雨多屬於移動鋒面帶來的降雨,大約到了5月中下旬,夏季季風會將水氣從印度洋帶往台灣,環流的建立即稱為「季風肇始」,就是俗稱的「入梅」,會帶來持續性的降雨,降雨量也會比較多,如果下對了地方,可紓解旱象,不過下太多也容易致災。氣象署預估,今年梅雨鋒面最快約落在5月底至6月初,屆時將會帶來較多持續性的降雨。

至於今年第一波梅雨鋒面何時到來?氣象署表示,西南風正在持續增強,西南季風建立時間很可能落在5月底至6月初,屆時將會帶來較多持續性的降雨。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞