【民報醫筆記】災害防治急先鋒二~全民參與建構韌性社區

【案例】

有無建立韌性社區有何差異呢,以下讓我們從兩個案例實際感受一下:

案例1、南投縣水里鄉上安地區於2001年桃芝颱風時,爆發嚴重土石流災害,造成重大生命財產損失,死亡失蹤人口17人,田園流失80餘甲,公共設施嚴重損毀,財損超過80餘戶。由於當時缺乏防災意識和準備措施,災前也未進行地區性的災害風險評估和規劃,災害來臨時,造成嚴重的人員傷亡和財產損失,災後更是百廢待舉。

案例2、新北市白雲里防災社區在2016年10月因受艾利颱風外圍環流影響,連日大雨導致地基嚴重掏空、土石滑落,里長得知災情後,第一時間即啟動防災社區編組至災害現場,挨家挨戶叫醒部份還在睡夢中的居民進行疏散,並向消防局與區長回報。因該社區平時即有辦理防災演練及防救災技能培訓,災害來臨時又能機警應變,有效降低人命傷亡及財物損失。

【關鍵問題】

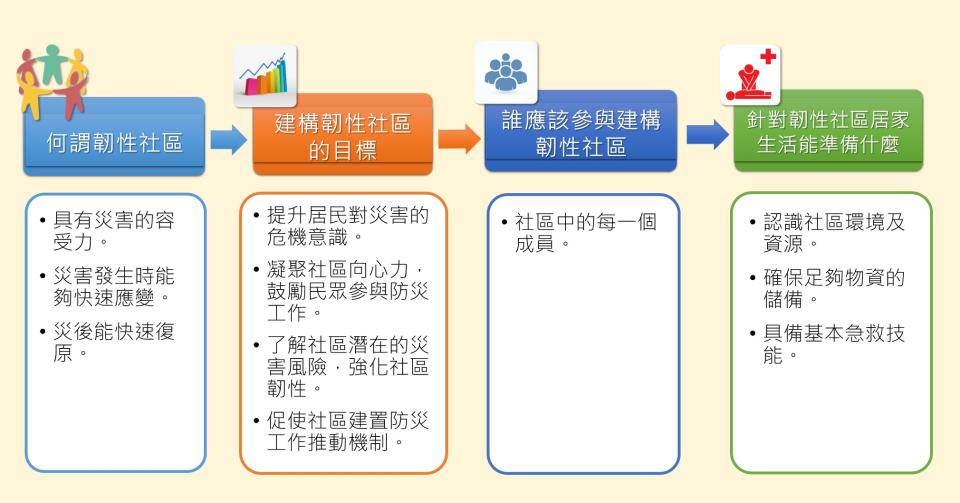

何謂韌性社區

為什麼要推動全民參與建構韌性社區

誰應該參與建構韌性社區

身為參與建構韌性社區的一員,平時居家該做哪些準備呢

【關鍵處置+問題解析】

韌性社區是指社區具有災害的容受力,災害發生時能夠快速的應變並自災害中復原。韌性社區強調的是與風險共存,災害的風險不可能完全避免,社區仍可能受到災害的衝擊,但是藉由韌性社區的推動,可以降低災害的衝擊,並能夠較迅速從衝擊中復原。

近來,災害的規模與複雜性增加。然而,檢視社區面對災害的耐受力,尚有不足的情形。在面對災害時可能無法即時、有效的應變;在災後復原上,也可能需要較長的恢復期。除了在「災害防救深耕第3期計畫」中補助推動韌性社區外,內政部也建立「韌性社區認證標章」制度,提供符合條件的社區申請韌性社區參與標章,推動全民參與建構韌性社區,以達到下列目標:

提升社區民眾對災害的危機意識

串連鄰近單位,如學校、志工團體、長期照顧機構,以凝聚社區向心力,鼓勵民眾參與防災工作,培養自助、互助的能力。

找出並評估社區潛在的災害風險,依照社區資源與能力來排定改善順序,而後加以落實,藉此強化社區韌性。

促使鄉(鎮、市、區)建立起社區防災工作的推動機制,並能持續自主運作。

韌性社區無法單靠政府推動,社區居民的參與是韌性社區推動成功與否的關鍵因素;社區內資源包含縣市公所行政部門、民間團體、學校、當地的專業技術人員及居民等,都應該共同參與推動社區防救災的工作。

在全民參與建構韌性社區的時代,身為其中一員的我們在災前的整備居家能做什麼呢?

認識社區環境及資源:了解社區可能發生的災害類型,例如颱風、地震、土石流等,並確定社區周邊之防災公園、避難收容處所等。

確保足夠物資的儲備:平時應該備妥緊急避難包,置於家中隨時可拿到的地方,攜帶物品以前往避難途中所需最少限度的物品,如水、食物、急救物品、防災地圖等。

具備基本急救技能:習得基本急救技能,與災害來臨時能於第一時間先行自助或互助。基本急救技能包含心肺復甦術、哈姆立克、包紮止血等

【總結】

建構韌性社區是一個重要的議題,需要全民參與。當你我能更加了解社區的風險和弱點時,未雨綢繆的在災前好好地準備,才有機會在災害來臨時降低生命財產的損失。災難是無法預測的,我們應該隨時做好準備,建構韌性社區人人有責,需要你我的加入。讓我們一起行動,為建構韌性社區盡一份心力!

【TEMTA救護一點通】

【參考文獻】

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞