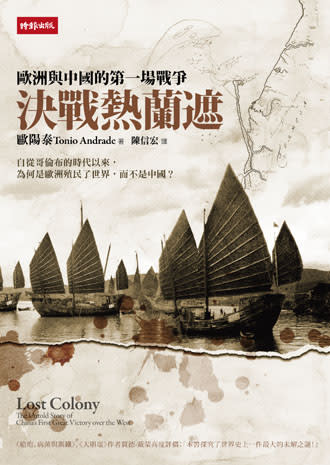

決戰熱蘭遮 東西交鋒新視點

決戰熱蘭遮:歐洲與中國的第一場戰爭 作者:歐陽泰Tonio Andrade 出版社:時報出版 ISBN:9789571356822 【本報訊】荷蘭在17世紀建立了全世界最活躍的殖民地帝國,不但與英國競爭勝出,還攻下了西班牙與葡萄牙的殖民地。然而,在這場於1661年展開的中荷戰爭裡,荷蘭人卻遇到了來自中國的強勁對手鄭成功。他統率手下的將領戰勝荷蘭人,拿下了荷蘭人手中最大、也最富有的一座殖民地──台灣。他是如何辦到的? 本書檢驗了當時歐洲與中國在軍事科技方面各自的長處與弱點,而為長久以來人們對西方強權、中國勢力與戰爭本質所抱持的假定提出了平衡的新觀點,並且為當前的時代提供了珍貴又出人意料的教訓。 前言(節錄) 舊理論的捍衛者認為歐洲的殖民活動本身即是歐洲較為進步的證據,但修正主義者反駁指出,歐洲的強權其實比一般假設的要脆弱得多,尤其在亞洲更是如此。當時歐洲各國在亞洲所能控制的陸地殖民地少之又少,而且不論在資金、安全與貿易機會等方面,都極為仰賴亞洲國家。此外,修正主義者也指出,歐洲國家之所以能夠擴張至亞洲的海域,純粹是因為亞洲國家任由它們這麼做。歐洲獲益於亞洲海域的權力真空,因為好運而得以闖入亞洲這個洞開的防衛缺口。 我本身屬於修正主義者。我的第一本著作檢驗了自一六二四年起,荷蘭在台灣的殖民地的誕生與成長。 我在那本書中指出,荷蘭之所以能夠殖民台灣,不是因為科技或經濟組織方面的優越,而是因為中國、日本與朝鮮國的政府都無意經營台灣。我寫道,隨著國姓爺在一六五○年代崛起,這種現象也就改變了。國姓爺追求的目標是攻下北京,滅清復明;但他發現自己達不到這項目標之後,便決定轉而進軍台灣。在講述他征服台灣的一個簡短章節裡,我提到他打敗荷蘭人根本不費吹灰之力。我認為他的兵力極為強大,荷蘭人絕對不可能戰勝他。因此,我強烈支持修正主義模型,也認為歐洲的擴張,背後最重要的因素不是科技能力,而是政治意志。 這是我當時的信念,並且至今也大致抱持相同的看法。不過,在那本書出版之後,有人請我撰寫一篇文章,探討國姓爺侵略台灣的經過。我當時一口就答應了下來,心想這件工作不必花費太多力氣,只需再額外找些資料,填補我在那本書中概述過的那段故事即可。然而,當我開始埋頭查閱史料之後,卻發現兩件出乎我意料之外的事情。 第一,史料來源豐富得令人難以置信。其中充滿形象鮮明的人物:國姓爺膚色白皙、長相英俊且滿身疤痕,擎起武士刀與弓箭,可謂所向無敵。他說起話來咄咄逼人,牙尖嘴利、眼目靈活,經常咆哮怒吼,砍人頭顱毫不手軟。但除了他以外,還有以下這些各式各樣的角色:英勇的中國將領甘輝;自信過度、幾至荒謬的荷軍指揮官拔鬼仔;逢迎媚上又多愁善感,寫信都不免被淚水沾溼筆墨的荷蘭人貓難實叮;辯才無礙但時運不濟的中國自由鬥士張煌言;一名勇敢但欠缺思慮的中國農夫;兩名大膽的非洲男孩;一名言行粗鄙的日耳曼酒鬼;一名滿懷恨意且患有語言缺陷的荷蘭艦隊司令官。當然,也包括做事謹慎細心又傲慢自負的揆一。史料文件裡充滿生動的對話與描寫、戲劇性的情節與各種陰謀詭計,而且中國的史料還詳細記載國姓爺的軍事部署,包括戰陣安排、船隻種類、作戰策略等等;這些史料在西方學界裡,鮮為人知。 但我發現的第二件事情,同時也是最重要的一點,則是我原本的認知並不正確。率領一千兩百名士兵作戰的揆一,其實大有可能打贏這場戰爭。我的發現明確挑戰了我原本信奉的修正主義模型:原來荷蘭在部分領域的科技水準,確實具有決定性的優越性。這項發現令我大感意外。此外,在闡釋西方崛起的各種理論當中,我的發現也證實了其中最引人入勝的一套模型,亦即「軍事革命論」此一傳統世界史正統模型的一套變體。 根據軍事革命論的觀點,前工業化時代的歐洲國家,擁有一項超越世界其他地區的關鍵優勢,那就是頻繁的戰爭。這項論點指出,歐洲國家經常互相征戰,因此愈來愈精通於戰事。頻繁的戰爭造就了創新的大熔爐,促使歐洲發展出全世界殺傷力最猛烈的槍炮、訓練最精良的部隊、武力最強大的船艦,以及防護最堅固的堡壘。 修正主義人士及其批判者都援引軍事革命論,但雙方看待的角度各自不同。修正主義者承認歐洲國家的軍事能力稍微優於其他歐亞國家,但不注重這項優勢的科技面向,也不認為這項優勢反映了歐洲的整體優越性。反修正主義者則指稱歐洲的軍事優勢反映了歐洲社會領先亞洲社會的現象,包括經濟、政治、行政、科學與技術等各個方面。 更複雜的是,軍事史學家本身對歐洲在軍事方面的領先幅度,也爭論不休。這項爭論的代表,為兩名英國學者之間平和的論戰。一方是帕克(GeoffreyParker),他乃認真細心的研究者,曾在世界各地數以百計的檔案處與圖書館內從事過研究工作。他在軍事革命論方面撰寫了一部深具影響力的原創性著作,以極具說服力的細膩論點,指出歐洲軍力在全球舞台上具有優越地位。他認為歐洲在戰爭方面的科技與組織性優勢,能夠用來解釋歐洲何以在工業化之前控制全世界百分之三十五的土地面積。而這場論戰的另一方,是帕克的好友布萊克(JeremyBlack)。這位學識驚人的學者所撰寫的著作數量,比他的年齡數字還要多;他認為歐洲與世界其他地區的科技落差幅度不大,能夠輕易被彌補。他提出的論點也同樣極具說服力。 這場論戰難以得出結論,原因是我們對歐洲以外的戰爭所知極少。史學家向來都把焦點集中在歐洲的戰爭上,相關研究在軍事史領域的書籍與文章當中占了絕大部分,數量比其他著作多出二、三十倍。 不過,近來有一群年輕學者將注目焦點轉向中國軍事史。他們的結論已撼動了學術界,因為他們提出證據充分的論點,指稱軍事革命並非始於歐洲,而是中國。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞