沈愷鑽研甲骨文50年 終建立符號系統

古文字研究專家沈愷的外祖父魏易是民初的大翻譯家,父親沈劍虹是外交家,母親魏惟儀是作家。他自幼在國外長大,15歲返台,中文底子並不好。但父親特別幫他找到一位國學深厚的老師。這位老師對甲骨文相當有研究,也因此為他開啟了甲骨文研究的一扇窗。

據沈愷自己回憶,小時候被三舅帶去故宮博物院,聽舅舅如數家珍的介紹各種文物。汝窯、懷素、三彩是他的最愛;再來就是青銅器。其中毛公鼎、散氏盤等,僅以其發掘及收藏的傳奇故事,就深深吸引他。

1971年沈愷隨父親到華府,發現當地的弗里爾東方藝術館收藏有中國的青銅器,於是假日常去瀏覽。一次被解說員問起是否有在做這方面的研究。當時他對銘文內容還沒有十足把握,就含糊地應對。內心卻立下志向,有朝一日一定要將每一個字,每一句話都看懂。

1995年圓山大飯店屋頂大火後的重建工作,是沈愷與青銅器再次結緣的契機。當時身為建築師的沈愷,提出以各朝各代的藝術特色分樓層重新裝飾被破壞殆盡的內裝。後受命與故宮博物院出版組組長宋龍飛聯絡名畫複製事宜。他尤其感興趣的就是商周時代的青銅器。

沈愷收集銘文的拓本圖片,透過每一個字每一個筆畫的修復,予以隸定,用之為室內設計素材。結果發現,修復之後的銘文,所呈現在眼前的,居然是一篇篇精彩絕倫的書法。在驚艷之餘,更將之收集成冊,翻譯成白話及英文。

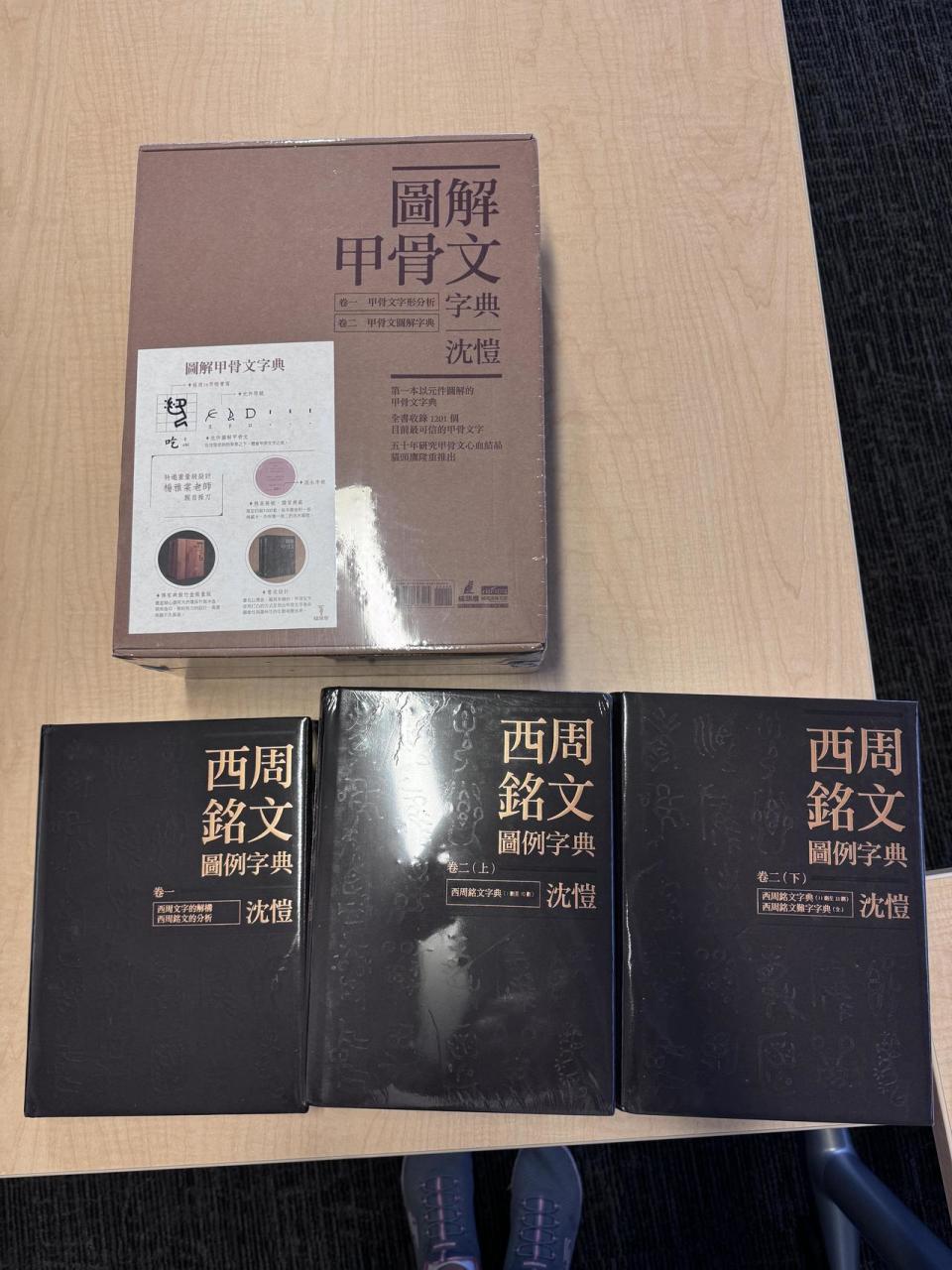

五年前,沈愷的第一本字典「圖解甲骨文字典」終於付梓。其目的就是要從中國文字的源頭建立一套符號系統,從基本符號的意義及其組合全盤解釋每個字的邏輯。並且想要延伸到西周青銅器銘文研究,最後與「說文解字」的小篆接軌,將中國的文字結合成一個完整的敘述。

沈愷提出,如果周族人滅商跟阿卡德人之滅蘇美一樣,是異族異文化之間的征伐,那麼周族人之採用商人的文字,就可能和阿卡德人之採用蘇美人的文字一般,會為了方便起見大量使用假借的方式,使得符號應用的意義與其原始的意義脫節。如此一來,漢字也難逃聲符化的命運。而古人引以為傲的會意字,也將如石沈大海淹沒於時間的浪濤之中。

沈愷說:「漢字在經過武王伐紂之後,其使用狀況及演化增替的方向,是延續其基本造字的原則繼續發展,還是有積極假借的現象,是必須要全面逐字的深入分析才可能得到答案的。」

更多世界日報報導

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

The Epoch Times華人財務長 涉洗錢被捕

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞