《沈默》的十面解讀

《沈默》裡一段17世紀日本的天主教禁教歷史,創作者援引史實,重新改造,提出信仰中質疑與持守之間的掙扎,經久不變。《沈默》傳教士的故事,半世紀以來無論東西都引發迴響,不再沈默。從遠藤周作的小說到馬丁史柯西的電影,如東西對望,相互激盪,靜水流深之下,且從十面解讀。

一、文學家遠藤周作與小說《沈默》

德川幕府禁教時代,日本官方想出以踩踏神像辨別是否為基督徒的「踏繪」儀式。身為天主教徒的遠藤周作早年曾在長崎見過留有黑色趾痕的聖像,久久縈繞心中。1960年、37歲的他因結核病復發,住院一年多,肺部動過3次手術,病中留有踏痕的聖像逐漸成形。出院後,遠藤開始研究相關歷史,並於1965年元月著手寫小說《沈默》,隔年3月出版。

《沈默》描述1640年兩位葡萄牙教士由澳門前往日本尋找因禁教而失聯的恩師,書名「沈默」有兩大意涵,一是探索「神的沈默」、一是反抗「歷史的沈默」。前者以教徒遭遇的慘酷情境層層進逼,渴求神的回應。後者更從邊緣角度提供新觀點,為遭天主教主流歷史忽略消音的棄教者發聲,以寬容與愛,理解他們的痛苦掙扎。

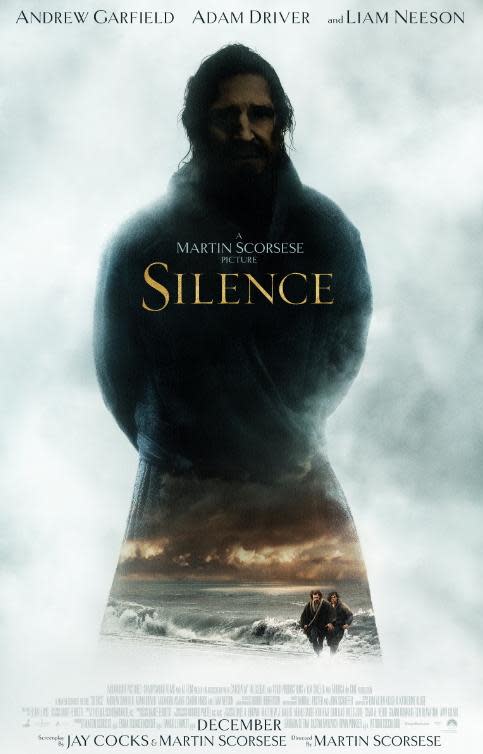

二、導演馬丁史柯西斯與電影《沈默》

1988年史柯西斯電影《基督的最後誘惑》引發基督徒反彈,但紐約聖公會主教保羅摩爾認為,影片在基督論上是對的,並對史柯西斯說起遠藤周作小說《沈默》裡關於信仰的對立、選擇以及棄教等概念。幾天後,史柯西斯收到主教送來這本小說,多年來他反覆閱讀,認為書中對「從確信到懷疑到疏離到融合」的過程有清楚細膩且優美的闡述。

史柯西斯曾進入備修院,但第一年就放棄,15歲的他知道,聖召是非常特別的,無法想要就有。他認為,一個好神父除了天賦、能力,得永遠把堂區教友放在第一位。年輕時的他曾想拍一部「神父如何超越自我與驕傲」的電影,這個疑問史柯西斯到拍《沈默》時才了解,離他想當神父那年,已過將近一甲子,他也拍了一部那樣的電影,而片中的神父洛特里哥正深陷此難題。

三、洛特里哥

《沈默》雖是小說,卻有歷史根據,書中主角洛特里哥為來自葡萄牙的耶穌會神父,角色原型則是本名鳩傑貝凱拉(Giuseppe Chiara)、來自西西里王國的教士。鳩傑貝凱拉為尋找費雷拉神父,於1643年6月於筑前大島登陸、偷偷傳教,隨即被捕,被長崎奉行所送入江戶小石川監獄,受井上筑後守審問與「穴吊」之刑。

遠藤周作曾形容天主教之於日本人就像「不合身的洋服」,並思考如何將這洋服改為合身的和服,使基督宗教於日本在地化。小說中的洛特里哥充滿理想熱情,但夾在天主教信仰與日本政治社會之間,面臨劇烈衝突。電影裡史柯西斯也依遠藤周作設定,將洛特里哥置於兩難的困境,原本他渴望效法歷代聖人殉道,捍衛信仰。但通過正面接觸與受難,終於放下身段,與哀哭的人一同哀哭,和受苦的日本天主教徒同在。

四、吉次郎

相對於眾多殉教者,吉次郎在《沈默》故事裡是個懦弱、卑微猥瑣的背叛者,但又不斷尋求告解、請求原諒,尤其耐人尋味的是,他還是洛特里哥與卡爾倍前往日本的「嚮導」。儘管兩位神父懷疑這位「嚮導」,但也想起耶穌曾將命運託付給更糟的人。

吉次郎是影子般的人物,呈現人性的陰影暗面,又如影隨形地跟著洛特里哥。電影裡吉次郎數度向洛特里哥告解的內容,都是最平凡的人性反應:因看見希望釋懷、為自私脆弱懺悔、替生錯時代憤怒,洛特里哥視他如猶大,但他卻將洛特里哥導向另一個境界。

史柯西斯認為,故事中最迷人且有魅力的人物就是吉次郎,拍片時有時會想,「也許他也是耶穌」,並引瑪竇(馬太)福音裡耶穌所說:「凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的,就是對我做的。」將最軟弱的吉次郎與耶穌連結。

五、井上筑後守

「筑後」位於今日本福岡縣南部,「筑後守」則是當地的地方官。《沈默》裡的「大反派」井上筑後守與費雷拉、洛特里哥同樣有所本,井上曾是日本戰國時期名將蒲生氏鄉屬下,蒲生是天主教徒,井上為出人頭地受洗。書中井上說,「現在我下令禁天主教,但跟社會一般想法不同,我從未認為天主教是邪教。」

電影未強調井上「棄教者」背景,但重現小說裡井上與洛特里哥的對話。井上以「藩主與四個側室」、「醜女情深」等男女關係比喻日本與西方基督宗教國家的關係,點明西班牙、葡萄牙、英國與荷蘭爭取與日本貿易競爭激烈,又因文化與利益導致衝突。荷蘭因強調信仰新教,只貿易不傳教,且配合幕府要求,成為鎖國時期唯一與日本往來的西方國家。這也是電影尾聲,會以荷蘭商館館員的記述重現洛特里哥與費雷拉後續的原因。

曾是天主教徒的井上,深諳洛特里哥囿於教會傳統,寧可犧牲、不願棄教的心理,是以反藉迫害教徒逼他就範,也讓洛特里哥發現「有比教會裁判更重要的事」。

飾演井上的演員一成尾形知道井上的歷史、也讀過遠藤周作以井上和費雷拉為主角的劇本《黃金之國》,以笑臉詮釋殘酷,多了荒謬與陰沉。

六、費雷拉

費雷拉神父(Cristovao Ferreira)確有其人,1609年29歲時到日本傳教,1633年在長崎被捕,受穴吊後5個時辰棄教。《沈默》裡的費雷拉神父是洛特里哥的老師,也依據史實在棄教後改名澤野忠庵,寫批評天主教的《顯偽錄》,譯介西洋天文、醫學書籍。

小說中洛特里哥不屑費雷拉,覺得彼此像「醜陋的雙胞胎」、相互輕視又無法分開。電影裡洛特里哥乍見費雷拉卻淚眼以對,悲憤交集。真實歷史上,儘管費雷拉曾棄教,但死前卻重拾天主教信仰,並因此遭刑求,最終成為殉道者。

無論真實或虛構的人物,遠藤周作從自己出發將這些角色互為對照,豐富層次,他後來在《沈默之聲》中寫到:「費雷拉是我,吉次郎是我,洛特里哥是我,就連井上筑後守也是我。」

七、島原之亂

16世紀末、17世紀初天主教在日本盛極一時,隨後因官方大力剪除而消退,《沈默》故事涉及這段歷史,以及因宗教、經濟衝突引發的島原之亂。

1549年耶穌會教士沙勿略將天主教帶到日本,天主教人口迅速成長,到1582年已有15萬教友,占當時日本總人口2%。豐臣秀吉了解西洋教會往往是政治與經濟佔領的先遣部隊,並有藩主擅自捐領土給教會,於是打壓,但未貫徹。1612年底德川家康開始禁天主教,翌年發出驅逐傳教士命令。

德川幕府第三代將軍德川家光1616年禁止長崎與平戶兩港對外貿易,大名失去貿易收入轉向農民課重稅。1634年起島原半島與天草島因連年天災,貧困農民受不了沉重的年貢,1637年16歲的天主教徒天草四郎率領四萬農民反抗,幕府連同眾多大名派十二萬大軍鎮壓,將反抗者全部殲滅,史稱「島原之亂」。多次改編為電影、漫畫的《魔界轉生》故事,就是描述島原之亂後天草四郎與追隨者轉生重回人間作亂。

島原之亂後,日本進入鎖國,天主教幾乎全面退出,幕府則推出「寺請制度」,規定人人都得歸屬於佛寺,由佛寺提供非天主徒證明,制度施行後,備受保護的佛教也成為國教。

八、篠田正浩版的《沈默》

日本名導篠田正浩曾在1971年將小說《沈默》搬上大銀幕,並入選1972年坎城影展競賽。影片由篠田正浩與遠藤周作共同改編劇本,David Lampson飾演洛特里哥、日本男星丹波哲郎飾演費雷拉,篠田的明星妻子岩下志麻飾演天主教徒武士岡田三右衛門之妻「菊」。片中岩下志麻的丈夫寧死不屈,她卻為救夫棄教,後來洛特里哥則承接「岡田三右衛門」的名字與妻子。

影片先交代16世紀馬丁路德宗教革命造成天主教危機,耶穌會成立,歐洲各國夾武力與宗教向海外傳教,天主教在日本快速發展,也威脅到統治者。說明故事背景後,直接切入兩位傳教士到日本的遭遇。

正值不惑之年的篠田正浩重視戲劇衝突,運用許多表情特寫,也讓飾演傳教士洛特里哥的David Lampson多半以日語演出。片中洛特里哥在一藏、茂吉等村民殉教後,回到無人的村落,信手拿起女性紅色和服穿上在野外奔逃,紅衣、綠野、藍海、黑夜,色彩濃烈,更透過西洋男性穿女性和服,把遠藤周作將天主教之於日本人,就像穿著「不合身的衣服」的比喻意象發揮到極致。

篠田版《沈默》由現代音樂家武滿徹配樂,曲風前衛神秘,打破傳統旋律。片中東西洋樂風有時交錯、有時並陳,彷彿同聲一氣、又彼此傾軋,呼應故事的文化衝撞。

九、史柯西斯的改編

史柯西斯版的《沈默》相較篠田正浩版,在故事與結構上都更忠於原著。全片從費雷拉神父書信裡日本官吏以滾燙溫泉刑求天主教教士與信徒說起,先以青年神父洛特里哥的觀點展開由澳門前往日本的冒險,最後再藉荷蘭商館館員的紀錄接續洛特里哥與費雷拉歷經人生大轉折後的生活。

電影裡安德魯加菲爾德飾演的洛特里哥帶有天真純潔、易受傷害的特質;其他配角包括亞當崔佛飾演的卡貝爾、塚本晉也的茂吉或笈田勝弘的一藏,都因信仰與洛特里哥產生互動連結,比小說中的形象更鮮明,也層層加深殉教對洛特里哥心靈的衝擊。

史柯西斯以天光雲影的美景描繪宗教迫害的地獄,飄渺的山嵐與蒸騰的煙霧,構成全片探索朦朧未知異境的基調,雲來、霧散自有其時。羅馬教會視棄教為信仰的恥辱,但史柯西斯掌握原著神髓,理解人性的軟弱懷疑、彰顯神性的寬容溫柔。影片還可衍伸為在多數與少數的拔河中,如何轉換調整,堅持立場。

十、火葬

電影《沈默》比照小說,主角洛特里哥死後以火葬方式處理,此一安排除了順應當時習俗,也有宗教意義。羅馬天主教向來反對火葬,直到1963年才接受火葬,去年十月底梵諦岡則發布敕令規範指出,亡者骨灰不可存放家中,也不可拋灑、由人平分或另做成其他的紀念物品。

聖經裡描述人由塵土來,也回歸塵土去,因此羅馬天主教會至今仍建議土葬,以此展示對亡者最大程度的尊重。但佛教承襲婆羅門教思想,在人死後多採火葬。釋迦牟尼佛涅槃後,舉行荼毗火葬,其後僧眾與信徒也比照跟進。而在日本,大化革新時鼓勵薄葬,隨佛教傳入與道昭和尚圓寂後弟子依其遺願,採行火葬,日本也開始接受火葬。

生前活在官方派員監看下的洛特里哥,死後依佛教儀式舉行火葬,等於再次否定天主教的規定。但在電影《沈默》裡,他終於在火焰光照下回歸主懷,浴火重生。

延伸閱讀

【本週新片】《沈默》飄台灣味 奧斯卡準影后較勁

《沈默》來台砸4億 除了李安還有他這樣推薦台灣

重現17世紀時空 《沈默》幕後台灣美術功臣

名導相見歡 侯孝賢、史柯西斯《沈默》以對

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞