淡水得忌利士洋行 探訪古蹟之美

記者范瑜/專題報導

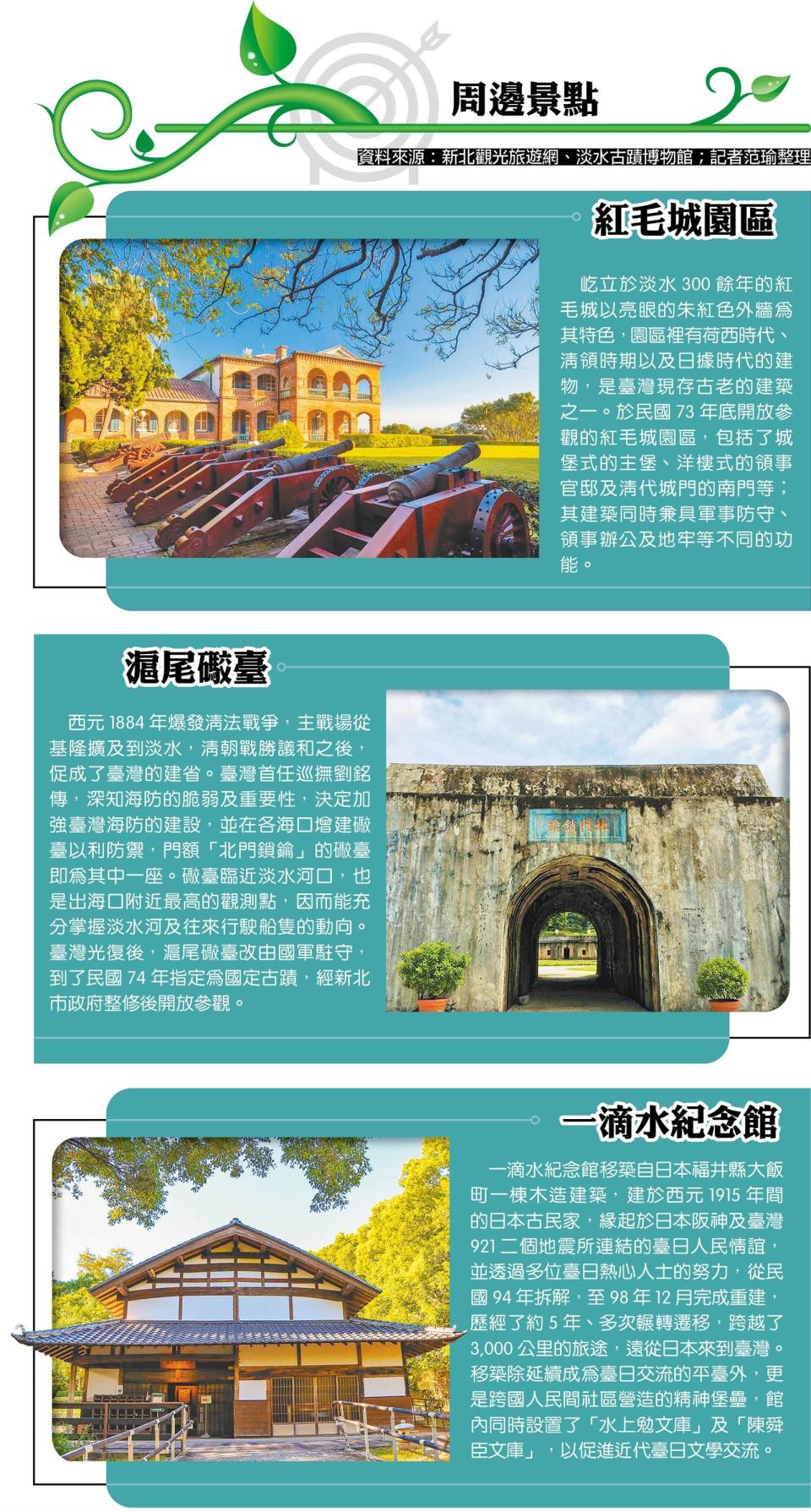

「得忌利士洋行」為清領時期淡水五大洋行之一,並在滬尾之役充當外僑避難的集合地,成為19世紀末臺灣開港、北臺灣航運發展,以及清法戰爭的歷史見證。民國102年3月完成洋行僅存2棟建築修復工程,活化為淡水古蹟微型博物館展覽場域,藉以傳達淡水街區歷史面貌與記憶,打造淡水老街連結埔頂地區的文化資產新亮點。

航運起家 見證淡水開港

淡水老街中正路後段舊稱「烽火段」,早年淡水河水深足以停泊大型船隻,且靠近東側漢人街市,產業運輸補給較為便利,成為淡水開放通商口岸後非常重要的港埠區域。其中,「得忌利士洋行」(Douglas Lapraik & Co.)除具備一般洋行的貿易功能外,航運更是其主要業務,曾獨佔臺灣航路30年之久,不僅見證淡水開港後的蓬勃發展,也在臺灣重要歷史事件中留下痕跡。

「得忌利士洋行」昔日占地甚大,原設有碼頭,以及事務室、倉庫、住家、宿舍、檢查場和輸入品置場等,目前僅存2棟建築,分為前棟與後棟,依當時空間的使用功能來命名,前棟為「第一檢查場」,後棟則為「輸入品倉庫」。前棟建築物是面寬五開間的樓磚石砌構造,屋面鋪有傳統的仰合瓦,主要結構可分為正立面的磚連拱、兩側石砌的山牆,以及位於內部的西式木構架拱等三大部分。其中,仿哥德風味的木架構拱,為目前全臺僅見之例。

歷史縮影 陳展寓教於樂

「得忌利士洋行」於102年3月完成修復,該建築承續洋行過往的歷史,並藉以傳達淡水街區歷史面貌與記憶,活化為淡水古蹟微型博物館,展出淡水古蹟群的縮影,為使民眾輕鬆了解古蹟特色,依照建築曾經使用過的類型或居住過的人物,分類為政治、軍事、商業、學習4種類別,並分別對應著事業、平安、財富與學業運勢,再將文化資產的歷史故事,轉化成視覺、聽覺或觸覺的互動遊戲,例如運用拼圖概念建構滬尾礮臺的防禦工事,或以復古話筒聆聽當年「得忌利士洋行」發跡的故事,歡迎民眾透過寓教於樂方式,深入了解古蹟歷史。

淡水古蹟微型博物館展出淡水古蹟群的縮影,使民眾輕鬆了解過往歷史故事。(記者范瑜攝)

「得忌利士洋行」前棟主要結構可分為正立面的磚連拱、兩側石砌的山牆,以及位於內部的西式木構架拱等3大部分。(記者范瑜攝)

「得忌利士洋行」目前僅存兩棟建築,依當時空間的使用功能來命名,後棟為「輸入品倉庫」。(記者范瑜攝)

淡水古蹟微型博物館,展出淡水古蹟群的縮影,並將文化資產的歷史故事,轉化成視覺、聽覺或觸覺的互動遊戲。(記者范瑜攝)

參觀民眾可動手玩拼圖,了解滬尾礮臺的防禦工事。(記者范瑜攝)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞