漁村餐桌計畫 在地共好 港邊食旅新體驗|華視新聞雜誌

基隆市 / 游凱茹 採訪/撰稿 梅志銓 攝影/剪輯

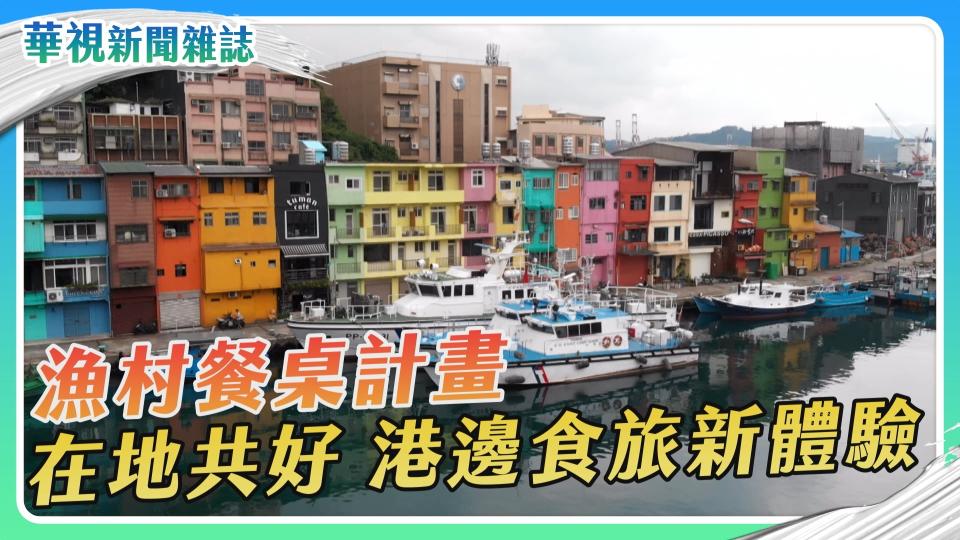

台灣四周環海,漁港是許多沿岸居民維生的重要場域。位於和平島南方的正濱漁港,是日治時期台灣北部重要的遠洋漁業基地。不過在漁船噸數逐步增加後,漁港也漸趨沒落,轉型成為觀光景點。 在40歲那年轉換人生跑道的黃彰琦,因為熱愛漁村,選擇基隆做為他下半場人生的起跑點 。他在外觀色彩繽紛的正濱漁港彩虹屋附近,開設私廚餐廳,提供料理經驗豐富的漁村媽媽,有機會二度就業,大展身手將 拿手菜 端上桌。部落客的漁村導覽任務,讓老漁村充滿精彩亮點。舊社區如何走出傳統印象?再造理念如何落實?結合長者人力,拉攏年輕人在地就業,青銀共創共榮理念,有可能實現嗎?透過鏡頭,一起來看。

魚嘴巴還 叼 著魚線,這是新鮮的象徵,在基隆土生土長的王小芳,像是挖到寶般驚喜,趕緊和我們分享。漁村媽媽王小芳說:「你看這個魚眼睛,很透明很清亮,這個魚鰓也都很紅潤。如果不夠新鮮的話,它這個金金的會掉,然後洗的時候就好像會有粉狀,你看我這樣子摸它,它也都沒有掉粉的感覺。」

除了近海手釣的魚貨,攤位老闆娘搬出好料,是遠洋漁船才買 得 到的鮮味。基隆小卷遠近馳名,剛拿出來就有嘗鮮高手按捺不住,在市場角落虎視眈眈。就像家庭主婦,在市場裡挑選最新鮮食材,這天王小芳的任務,是以漁村媽媽角色要端出「手路菜」。

菜攤老闆娘說:「多少(錢)我幫你看好,你要蔥薑辣椒嗎,那邊有生薑你可以拿一塊來煮魚。我們這邊的人情味,就是買菜會送薑啦送蔥啦,每次來都會送。」

採買結束,王小芳回到正濱漁港,正對著彩虹屋,老宅改建的小店廚房,今天她的另一位工作夥伴也是漁村媽媽。擔任二廚的周雅芳, 拿主意 出一道蒸籠火鍋,私廚料理沒有既定菜單,烹調最高指導原則就是展現食材原味,少了繁瑣煎煮炒炸添加的巧思,還是能 澎湃 上桌。

王小芳說:「當初在組裝的時候,我們雅芳媽媽就很有創意,她覺得不單單是一顆紅色的心或白色的心,如果讓它兩顆心連在一起,心心相印應該還不錯。然後她做了之後,很多客人其實第一來,就是來都一定會先拍菜盤。」

漁村媽媽們激發創意,從小吃到大的味蕾記憶,惦記著要加進去。王小芳說:「這個魚餃比較特別的是,它的餃皮是用鰻魚漿下去打的,所以它吃起來比較不會那麼軟爛,然後口感是比較有嚼勁。」手工碳烤吉古拉,鰻魚魚漿製作內餡的魚餃,都是早年基隆人為了處理過剩 漁 獲,變化出來的傳統古早味。

王小芳說:「我覺得食材新鮮,它就非常優質鮮美,只要透過很簡單的料理方式就可以呈現。」蒸籠上層清蒸海鮮,下層湯頭鮮美,全是精華。王小芳說:「其實我不知道你有沒有發現,基隆火鍋店非常多,基隆人很喜歡吃鍋,吃鍋的時候也是一種氛圍,就大家邊吃飯邊聊天,我們也很喜歡那種感覺。其實媽媽她們來,就不會有太大的壓力,就是我們只要新鮮食材簡單做處理,也許你回去也可以料理出一道菜,跟家人一起分享。」

召集 漁村媽媽在私廚擔任料理達人,這一項餐桌計畫,要讓主婦們有二度就業機會。王小芳說:「我覺得中高齡,她們在二度就業這個市場,是會有一些門檻。就像我一開始要做餐給客人的時候,我對自己真的是沒有什麼自信,因為我覺得平常只是做飯做菜給家人吃,別人不知道能不能吃得慣我們的口味。所以其實一開始要做給客人吃,我都覺得我行嗎我可以嗎,我的味道是大家可以接受嗎,給自己很多問號。可是一開始呈現出來的時候,大家都覺得哇好像還不錯。」

料理建立自信漁村活化人力,擅長手路菜的王小芳,是漁村媽媽固定班底,至於餐桌計畫幕後推手是他。私廚老闆黃彰琦說:「我是今天的服務生,叫我彰琦就可以了,從外面來很累,我們先喝紫蘇熱茶,讓你的心情先沉澱一下。」

送上熱茶拉近距離,當佳 餚 上桌,桌邊說菜服務就由老闆親自上陣。黃彰琦說:「其實這個東西大陸的時候是叫鎖管,鑰匙的鎖管理的管,以前的鎖長得像這樣。那鎖管用東南沿海,把它台語或是漳州泉州話,就鎖管小管開始這個音,變成台灣人常常在講小管,那小管的中文是什麼,小卷就跑出來了。」

黃彰琦說 小時候 爸爸常帶著他釣魚,對漁村文化有股莫名親切感,40歲那一年他放棄台北的金融業工作,人生下半場他選基隆創業。黃彰琦說:「基隆是一個港口城市,男生有很多從事漁業或是港口船,在家的時間都不長,所以基隆是一個女力為主的城市。這些中高齡的女性朋友,除了她的家庭生活以外,都有很強的第二專長甚至第三專長。當初我跟小芳在聊,我們怎麼樣來用一個平台的概念,讓這些中高齡的媽媽,沒有家庭後顧之憂後,讓她們的專長可以得以展現,所以我們就在正濱漁港這個老宅,開始了這個概念的計畫。」

不只給漁村媽媽舞台,黃彰琦的餐桌計畫還有一塊拼圖。在地部落客袁彬說:「大家好,我是今天來帶大家導覽的導覽員袁彬,我這次帶大家來到這個地方是,基隆的漁業史上很重要的建築,舊漁會大樓,在日治時代又叫水產館。設立這個東西,就是要所有的漁業的資訊,服務都在這個地方,包括以前的魚市也在這裡。」

舊漁會大樓,就在日治時期建立的正濱漁港裡,這也是基隆少數還保存完整的日式漁業建築。袁彬說:「它(窗戶)就是像魚的大眼睛,這整個建築物,就像是一個跳上岸的大魚。」部落客袁彬,原本在台北做著網站小編工作,他回家鄉基隆創業,因緣際會之下成為黃彰琦餐桌計畫主角之一。

袁彬說:「他一開始是鼓勵我創業,讓我用我的專業去替他的店家做行銷,讓我寫文章,然後找部落客朋友甚至找影音。之後他看我對基隆越來越熟悉,越來越了解,又鼓勵我可以做導覽,然後甚至安排導覽活動讓我去嘗試。」

記者游凱茹說:「來基隆不只是看漁港,但其實很多人不知道,基隆是台灣本島,防空洞最多的城市。在市府的年鑑上,基隆記載有600多個防空洞,而這些防空洞,我們在港邊的山壁上,或多或少都可以看到,他們甚至用三步一小洞,五步一大洞來形容。但我們想要參觀這些防空洞,其實可以更近距離一點,像這裡是正濱漁港的店家,這扇門推開之後,別有洞天。」

袁彬說:「這個防空洞所在位子是在旅宿的後方,之所以會有這個防空洞,是因為正濱漁港以前是商港跟漁港混合的地方,在日治時代會被美軍轟炸,所以這一個區域的房屋,都會有一個防空洞。」

隱藏漁村裡的 祕 境,沒人帶路很難找 得 到。袁彬說:「有些住宿後面的防空洞,可以穿到海洋大學。」和基隆人生活密不可分的防空洞,這段連結著過往軍事戰爭的歷史,成了漁村裡的私房景點。

袁彬說:「這裡不是防空洞,這是和平島五分車隧道。」基隆不只有漁業,還有礦業重要遺址。五分車隧道,近年搭著正濱漁港彩虹屋掀起熱潮,漁村發展觀光成為新趨勢,餐桌串聯深度遊,要重新找人氣。

袁彬說:「我們現在去的是阿根納觀景台,它在原住民文化會館的後方,之所以基隆會有原住民文化會館,是因為以前漁業發展的時候,很多東部的阿美族,翻山越嶺來基隆謀生來當漁民,然後他們群居在現有的海濱國宅區域,成了一個聚落。」

袁彬說:「基隆的歷史文化是很豐富的,是值得被我寫出來,被導覽被更多人看見。以前想說我在台北,努力上班工作升個職位,從來沒想過我會回來基隆,然後創業介紹自己的故鄉。」

黃彰琦說:「地方創生的精神就是鼓勵青年返鄉,我們基隆有非常多,有能力開展第二第三專長的老年人。可是他們畢竟年紀比較大了,還是需要有人協助他,所以我們就想說有沒有辦法,把台北新北上班的青年人叫回來,或是外地的青年人讓他們知道基隆的好,回來基隆或是來基隆創業。」

從創業私廚作起跑,串聯漁村媽媽,促成年輕人回鄉,青銀共創共榮的願景,讓地方看見翻揚契機。

更多華視新聞報導

李強訪澳前夕 澳貿易部長:輸中葡萄酒銷量猛增

孩子們的攝影課 走出課堂 鏡頭記錄家鄉|華視新聞雜誌

基隆正濱漁港旁廢棄物起火竄黑煙 疑因引燃泡棉

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞