狂風沙,吹台青──悼念前輩作家司馬中原

一

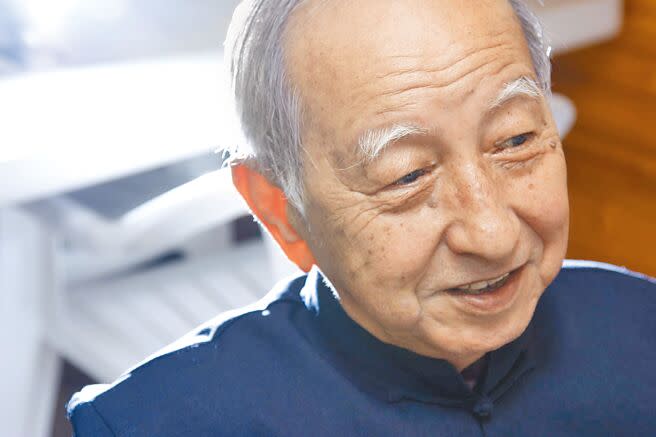

連續兩年的一月四日,對我都是個心驚且感傷的日子,因為和我頗有淵源的二位師長、前輩,同在這一天辭世了。去年是我在美國念研究所的指導教授劉紹銘,今年則是前輩作家司馬中原。二人同享高壽,對台灣文壇同有貢獻,也在前後二年的同一天辭世,這樣的巧合並不多見,令我唏噓不已。

去年我在感傷之餘,寫了一篇悼念劉教授的文章,在《人間》副刊發表,詳述我們之間的師生情誼。今年我也寫了這篇悼念司馬先生的文章,追述我在青春時期受他的影響,以示他的鄉土寫作對六○年代的「台青」(台灣青年作家)曾有相當程度的啟發,對七○年代台灣鄉土文學的發展,也產生推波助浪的作用,稱得上是一位大師級的人物。

文學評論家齊邦媛教授曾將他的作品歸納為三類:史詩性的、純抒情的和鄉野傳奇。史詩性的小說是他以山河戀為經,以半世紀前抗日剿共戰爭為緯,襯托出人性的正邪之爭;純抒情的作品,最成功的有散文詩體的《黎明列車》、《鳥羽》、《靈語》等短篇,散發著人性的光輝;第三類的作品數量最大,這些趣味性很高的故事,都發生在他所熟知的鄉野間。

《台灣文學史綱》的作者葉石濤也曾說過,司馬中原最好的作品都扎根於大陸農村生活,有濃烈的鄉土色彩和民族風格。因此將他定位為鄉土作家,是文學界普遍的認知,也讓他在台灣文學史占有一席之地。

二

我接觸司馬先生的著作甚早,大約是初中一年級的階段,由於順利地考上家鄉的第一學府,父母對我閱讀「課外書」不再那麼嚴格管制,我喜愛閱讀的天性便得以自由發揮了,只要隨手拿到的書刊雜誌,都成了我心愛的讀物。

姐姐大我一歲,卻比我早熟,因喜歡看瓊瑤的愛情小說,常去租「皇冠雜誌」回家看,她擱著不看的時候,我都會偷偷地拿來看。但我對「文藝小說」索然無味,東翻西翻卻迷上了同在連載中的「狂風沙」,對關八爺為首的鹽販集團的冒險故事深感與趣,吸引我逐期翻閱下去,直到連載結束,果真看完這部近七十萬字的小說。對我來說,這是閱讀的一個里程碑,也是一趟心靈的冒險,讓我充分體驗到閱讀的樂趣,因此對作者司馬中原充滿好奇心,很想讀更多他的作品。

我十七歲時負笈台南讀高中,因常投稿報刊開始有稿費收入,積少成多,這些額外的收入便計畫拿來買書。有一次去逛民權路的舊書店,看到大業書店出版的一套文學叢書,其中一本是司馬中原的《靈語》,我眼睛一亮,如獲至寶,當下就付錢買下,喜孜孜的捧回宿舍,成了我第一本自購的藏書,因此十分珍惜,沒事就拿出來翻閱,一讀再讀,儼然成了我的聖經。以後陸續又買了其他作品,藏書不斷增加,宛如一個小型的「司馬中原專櫃」。

我會迷上他的作品,除了鄉野傳奇的題材引人入勝外,主要是文字的敘述風格,一如他的筆名,大器磅礡,文筆雄健,流暢自如,粗獷豪邁之中又流露些微柔情感性。誠如齊邦媛教授精闢的分析,這種混合了史詩及抒情散文的文體,形成司馬中原作品的特色。而她認為運用得最成功的《靈語》一書,正是我百讀不厭的床頭書。熟讀這種文體之後,自然融入我的創作中,在我高中時期已然成熟,成功地轉化成自己的書寫風格,這一切都要歸之他的作品給予我的啟發。

三

高中三年我都住在救國團體系的台南學苑,周末或寒暑假經常舉辦文康活動。有一次「青年寫作協會」在此舉辦文藝營,邀請知名作家來上課演講,名單中也有司馬中原。我立刻前往報名,卻已滿額遭拒。但我不死心,仍站在門外旁聽。當他從我身旁經過時,我內心十分激動,因為終於看到他本人。即使只是擦身而過,也夠我興奮好一陣子,這是我和他距離最近的一次接觸,但只有目迎目送,沒有任何交談。

民國六十年我考進輔大中文系,有機會接觸更多的文學書刊。當我在圖書館看到整套的《現代文學》和《文學季刊》舊雜誌,才發現自己是個井底之蛙,因為裡頭的作品我都沒讀過,便一頭栽進去,將白先勇、陳映真、黃春明、七等生等人的作品全部看完。補足了這一塊,我文學的視野更開闊了,便取了「古蒙仁」這個筆名,準備以全新的面貌向文壇進軍。

此時正值司馬中原文學生涯的高峰,二大報的副刊不時刊載他的作品,屢次擔任二大報文學獎的評審委員;他的頭銜也從「軍中作家」,一路躍升為《中華文藝》月刊社社長、「中國青年寫作協會」理事長、「華欣文藝工作聯誼」會總幹事,職位愈高,愈讓我覺得高不可攀。因此大學期間我們並不曾接觸,也不曾投稿他任職的文藝雜誌,反倒因為投稿認識了《人間副刊》主編高信疆,文章大多在報紙副刊發表,逐漸打出知名度。

直到我退伍後進報界工作,且得了幾個重要的文學獎後,他才知道有我這個年輕小伙子,見面時會主動和我打招呼,偶爾聊上幾句。我仍以前輩之禮待之,不敢多言,連我早年以他為偶像的往事都絕口不提,因此他從來不知半世紀之前,我和他曾有過一段這麼深刻的文字因緣。

四

直到千禧年,也就是民國八十九年十一月上旬,我們才有一次較長時間、較溫馨的相聚,使我們的感情急遽升溫,也為彼此留下彌足珍貴的記憶。

那年「世界華文作家協會」在美國洛杉磯召開第四屆會議,由於要改選會長,出席的人相當踴躍,共有來自一百多個國家的二百多位華文作家與會,會期長達六天五夜,規模堪稱歷年來最大。我和司馬先生及台灣十多位作家朋友也應邀參與盛會。

我曾擔任中央日報國際版副刊主編,和海外作家一向關係密切。司馬先生名滿天下,深受海外華人作家喜愛,因此二人在會場內外都是鋒頭人物,人人爭相握手寒暄,每每晚上仍有訪客串門。二人雖然疲憊不堪,睡眠不足,但開會時依然精神煥發,大家都興奮得不得了。最後一天進行會長改選,選舉結果由當時的文建會主委林澄枝以高票當選,為大會畫下完美的句點。

會議期間我和司馬先生在同一小組,住宿的房間也在隔壁,每天早晚長相左右,會中互動頻繁,六天五夜下來,二人關係日趨緊密,已達無話不說的地步。會議結束後,主辦單位還安排出席作家們到賭城拉斯維加斯遊覽,我們二人又搭同一小巴,比鄰而坐。一路聽他笑談人生百態,議論時事,月旦人物,精彩絕倫,聽得我欲罷不能,三、四個小時的車程下來,一點都不覺得旅途勞累。不愧是文壇第一名嘴,也是一流的說故事高手。

由於事隔二十多年,那趟賭城之旅到底去了那些地方?有沒有去「拉霸」?贏錢或輸錢?我已不復記憶,也無關緊要。但在車上聽他高談闊論,繪聲繪影的影像,卻依然鮮明如在眼前。對我來說,那影像恰似他一生的縮影,九十歲的精彩人生,上百本的著作,都蘊含在那生動、豐富的肢體語言裡,足供後世有心人士搜尋解祕,一窺全貌。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞