率先全台 桃園修法買古蹟 燃藜第可適用

為避免古蹟遭拆除或「燒光」,中央2020年訂出文化古蹟容積移轉政策,但誘因有限,多縣市至今仍「掛零」,桃園率全國之先修法,針對認列有保存價值的古蹟,由市府透過都發基金以市價徵收,並透過「容積銀行」管理,讓地主不再覺得「虧很大」。

陽明交大跨領域設計科學研究中心助理教授曾聖凱指出,過去發生很多建物在申請文資身分時「天然自燃」,他直言確定文資身分帶來的誘因太低,多認為古蹟身分確定後就不能隨意建造、修改、買賣,弊大於利,唯有對所有權人、地主、屋主有對應的保護措施和利潤才能長久發展,相關部門要從主動積極角度給予容積獎勵移轉,提高獎勵同時加速與簡化流程,讓古蹟有身分也給予實質保護。

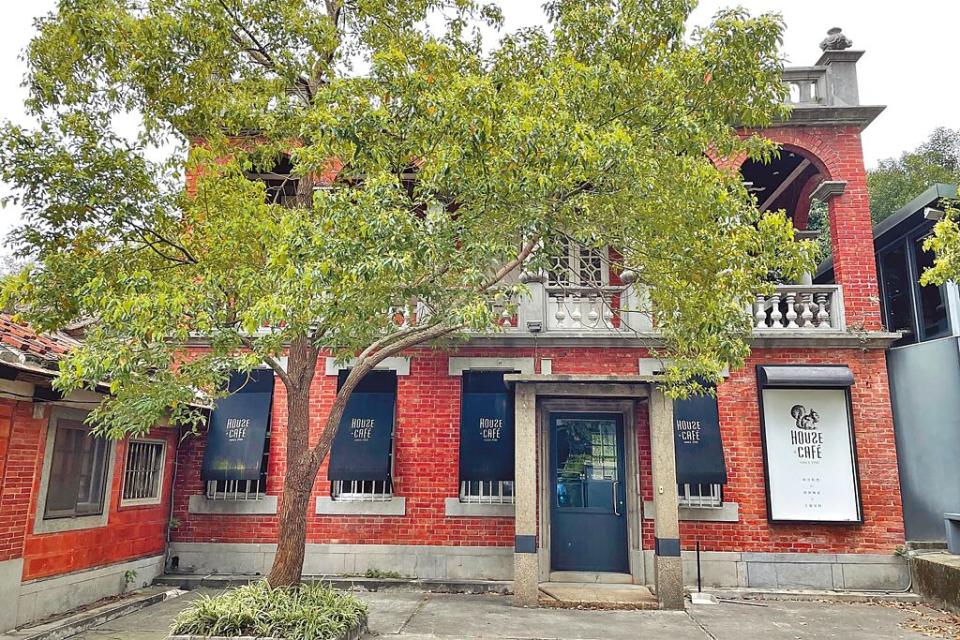

桃園市副市長蘇俊賓說,文資指定或登錄前警察角色很關鍵,去年桃園中壢曾傳出紅樓、燃藜第要被拆除,中壢警方有預先通報,才透過暫定古蹟方式保存。市府也全面檢討讓文資容積移轉有更靈活的做法,取得文資身分後不再是地主災難開始。

都發局指出,古蹟容移要點2020年公告,桃園成功案至今掛零,主要是誘因不足,光要走修復再利用計畫就卡關,沒辦法拿到所有權人100%同意,加上受限中央計算公式,有價的只有古蹟本身,非古蹟、違建和周邊土地等部分得扣除,對於原本位處都計內商業區和住宅區的土地,不符合經濟效益,地主根本不會想要賣給政府。

桃園力求以都市計畫手段解套,針對都計內的古蹟,只要經文化局認列有保存價值,依都市計畫法桃園市施行細則啟動容積調派專案,先用都發基金挹注取得古蹟和土地的經費,再透過「容積銀行」概念,將原本被扣除的非古蹟容積,由都發基金管理,後續再調派、出售至同一都市計畫內的土地開發。

都發局表示,透過容積彈性運用,減輕市府財政負擔,也能提升效益與公益性,對地主來說也可完整以市價賣給政府,和賣給建商沒兩樣,共創雙贏。目前都市計畫法桃園施行細則已修訂完畢,將公告後送內政部備查,同步訂定操作規範,文化局也正盤點古蹟與優先順序,包括燃藜第、曹家洋樓等都可望適用,最快明年上路。

台北市都發局表示沒有設立都發基金,也沒有對古蹟成立容積銀行。台南市文化資產管理處處長林喬彬認為,如果採用市價徵收方式,不僅市府需要支出相當龐大的經費,也容易出現徵收不公的現象。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞