王其》三立招牌OTT網站Vidol怎麼停了?台灣市場撐不起本土的品牌?

【愛傳媒王其專欄】台灣第一個媒體自營的OTT平台、三立招牌影音網站Vidol,11月27日將收起來,這代表什麼?台灣發展本土OTT的機會難道已經沒有了?

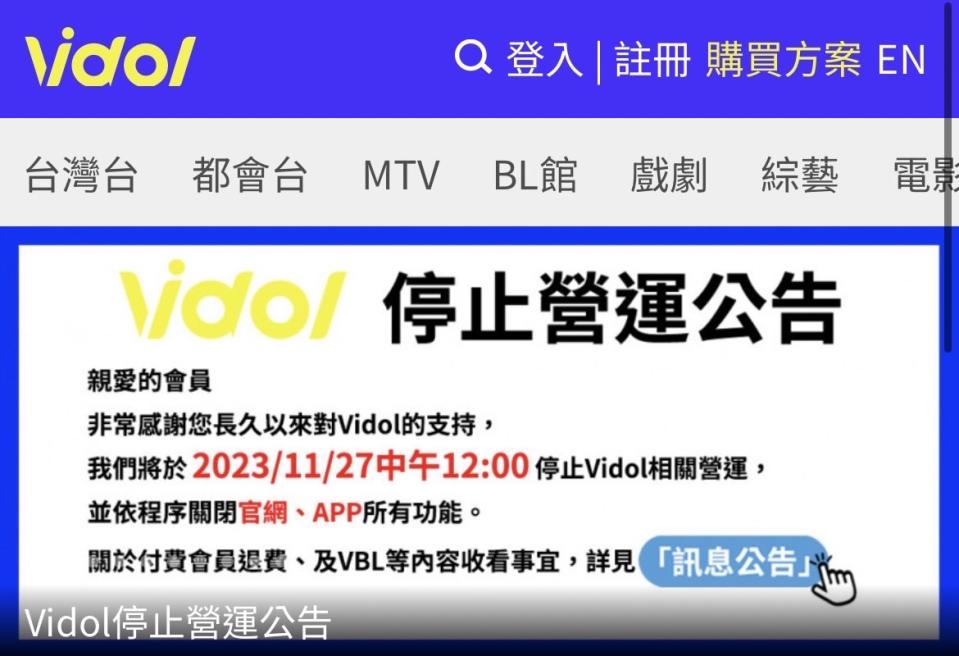

上周,台灣媒體龍頭三立電視集團貼出公告,震驚媒體圈。這張Vidol停止營運公告這樣寫:「首先感謝長久以來對Vidol的支持,鑒於近年來OTT平台多元化發展,國內觀眾收視習慣也逐步轉變,三立集團考量整體發展需求,將針對相關資源重新進行分配調整。因此我們將於2023年11月27日中午12:00停止Vidol相關營運,並依程序關閉官網、APP所有功能」。

Vidol影視OTT平台,不但是三立的招牌,還是台灣第一個本土媒體自營的OTT影視平台,它的起落將象徵台灣網路影視發展的新一步。

Vidol平台經營7年,11月27日停止營運,但三立「VBL系列戲劇」不受影嚮,已播出的《免疫屏蔽》、《絕對佔領》之後將轉移至YouTube《VBL Series》頻道播映,預計上檔的《保留席位》、《恆久定律》也將於該頻道上架播出。這宣告也暗示了,雖然這些節目仍可以看到,但不在本土Vido上看,已經轉到國際品牌YouTube上了。

三立在2016年初投資成立Vidol影音平台,也是台灣媒體自己做的第一家OTT平台,搭上台灣2016年OTT元年的熱潮,與中國愛奇藝影視當年到台灣發展,相互拉抬,成為網路媒體的新話題,隨着因為中國政治問題而離開台灣的愛奇藝,Vidol卻是敗在市場壓力。

事實上,這燒錢的行業,開辦第一年就被傳出要裁員了。當年媒體報導說,三立電視台正裁員,台灣台、都會台各裁7名員工,且推測是因2016年初投資上千萬的Vidol影音平台太燒錢關係。三立高層僅表示,公司雖然在裁員,但是Vidol仍在招募員工。況且,三立電視台2015年營收達62億元,年初尾牙時,還闊氣拿出1.2億犒賞員工。但為力求轉型「新媒體」,2016年3月底投資上千萬成立影音平台Vidol,卻因為Vidol太過燒錢,在「轉型」的策略下,三立的老牌節目只好調整,例如《完全娛樂》從電視轉網路。

了解媒體經營者認為,自營的Vidol近年燒錢太多,三立高層用不同方式搶救,包括運用三立電視集團的業務資源支持;也透過公司內的營運整合減少虧損;甚至曾經要引外部資金注入,但都沒有效果,因而決定收了Vidol,把重心轉入國際影視平台YouTube。三立資深員工說,他們每年從YouTube上分到的利益,都遠超過當年海外市場的版權收入,快要變成三立另一隻金雞母,雖然那是別人的平台,且每家電視台都在搶。

不只台灣,乃至於全球媒體市場,經營YouTube頻道已成媒體主流。今年初的數字,台灣人每天觀看YouTube的時間已經超過85分鐘。YouTube運用三大趨勢「短影音」崛起、「連網電視」快速增長,以及「影音與購物的結合」等,提供合作媒體,在數位影音內容有更多元的發展空間與機會。

三立早在2013年即啟動YouTube影音策略,將新聞、戲劇、綜藝等節目觀眾發展至網路使用者,期間經過不斷調整,至2022年,三立集團旗下YouTube頻道總觀看次數與初期相較成長6.6倍,數位收入漲幅更高達17倍。今年是也是三立集團三十周年,推動轉型為「以媒體內容為核心的科技公司」,因此收了虧損的本土OTT影視平台,轉而擁抱佈局全球的YouTube平台,三立想創造雙贏。

放棄自營的Vidol頻道而經營YouTube影視平台,就好像不再自己開台灣咖啡廳,而是加入星巴克的國際品牌一樣。只是,三立的Vidol平台,不只對三立有意義,在媒體歷史上也有價值,它是台灣媒體自營的第一家OTT影視平台,它的結束,也說明了台灣影視市場不夠大,撐不起自己的品牌,只好轉而靠向國際品牌YouTube。

媒體分析者認為,台灣自己的OTT影視平台要生存得下去,最少需要三個條件。其一資金要雄厚,第二有充足自製節目,第三有開拓台灣以外市場的能力。三立比起其他電視台,這三個條件都遙遙領先,特別是第二點自製節目,除了三立,只有民視、台視有這條件。可惜三立有衝勁敢跨出這台灣自有本土OTT的第一步,但拼了7年,仍敗給了市場壓力,或是說輸給國際平台的龐大資金規模。有媒體人說,這是非戰之罪,也可以說,三立不得不做這止血之舉。但無論如何,三立Vidol收起來,不是三立的事而已,而是台灣在影視網路OTT市場的挫敗,台灣任一媒體將來要再起,恐怕遙遙無期了。

作者為資深媒體人

●專欄文章,不代表i-Media愛傳媒立場

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞