病主法上路5週年僅有6.7萬人簽署「預立醫療決定書」台灣人為何不買單?

編按:

《病主法》即將在1月6日邁入上路第5年,但簽署「預立醫療決定書」人數至今僅6.7萬人。第一線醫療人員極力推廣的同時,也面臨了包括生命教育及金錢門檻的重重困難;而此次總統大選雖有兩位醫生背景的候選人,很可惜並沒有在醫療政見內對此多所著墨。

在面對死亡課題時,若能事先為自己預立人生最後一哩路怎麼走,不僅可以讓生命保有尊嚴,減少家人抉擇的痛苦,還可避免醫療資源浪費。繼3類對象之後,是否能將無效醫療省下的經費轉而補助全體民眾預立醫療照護諮商(ACP)費用,值得政府好好深思研究。.

台灣擁有亞洲第一部《病人自主權利法》,即將在1月6日邁入上路第5年,然而根據衛生福利部的資料統計,至今真正簽署「預立醫療決定書」的民眾僅有6.7萬人。

台灣人為何不買單?有學者認為和國人對生命品質及臨終決策的觀念,與生命教育未能普及化及在地化有關,但在第一線負責簽署的醫師卻認為不僅如此,認為還要加上民眾對病主法尚未熟悉,以及預立醫療照護諮商門診需要自費,常常就讓民眾就此打消意願。

由於簽署「預立醫療決定書」的金錢門檻,「病人自主研究中心」不斷呼籲,希望政府能補助每個人一生一次的善終保障,政府也決定最快於2024年,開放末期病人、失智症及12類已公告的罕見疾病等3類人,將原本需要自費的預立醫療照護諮商門診費用納入健保,期望能在5週年達成簽署10萬人的目標。

什麼是《病人自主權利法》?

在談及簽署人數問題之前,先了解什麼是《病人自主權利法》。這部全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法,與之前的《人體器官移植條例》、《安寧緩和條例》,被合稱為「善終三法」。

《病主法》是我國第一部以病人為主體的醫療法規,意願人可以預先簽署「預定醫療決定書」,自己具有選擇與決定權要不要接受維持生命的醫療措施,並保障未來處於5款臨床條件時(末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、其他經政府公告之重症)得以善終。

台北慈濟醫院預立醫療照護諮商門診醫師常佑康,本身也是放射腫瘤科醫師,常接觸癌末病患,也常在臨床上看到病患面臨生死關頭時家屬在做抉擇的痛苦,有些家屬甚至仍在為10年前替家人所做的醫療決定糾結不已,不知自己當初的決定到底是對還是錯。

因此,他認為預立醫療決定確實有其必要性。「簽署決定書的第一大動機,是要讓自己不要陷入無意義且無止盡治療的痛苦,第二則是由自己擁有醫療自主權,不要讓家屬陷入決策壓力的痛苦。」

簽署醫療決定不等於放棄治療

然而,許多人對於預定醫療決定還有所存疑,認為一但簽署了就等於放棄治療。對此常祐康表示,若是簽署了醫療決定,當意願人面臨到適用病主法的5種情況時,就會啟動流程,停止治療而後開啟照顧後面的安寧照護,以症狀治療和生活照顧為主,並非消極的放棄治療。

至於總統候選人柯文哲表台支持的「安樂死」,和病主法的簽署預定醫療大不相同。常祐康指出,安樂死是一種以外力讓當事人提早結束生命的方式,在台灣並不合法,但病主法則是不強加醫療措施延長生命,讓生命能回歸自然善終的狀態。

事實上,不管是用外力縮短或延長病患生命的方式,都不屬於自然善終。常祐康說,遵循自然死亡,是病主法強調的,而在最後的日子中好好道別,也是值得所有人學習的生命教育課題。

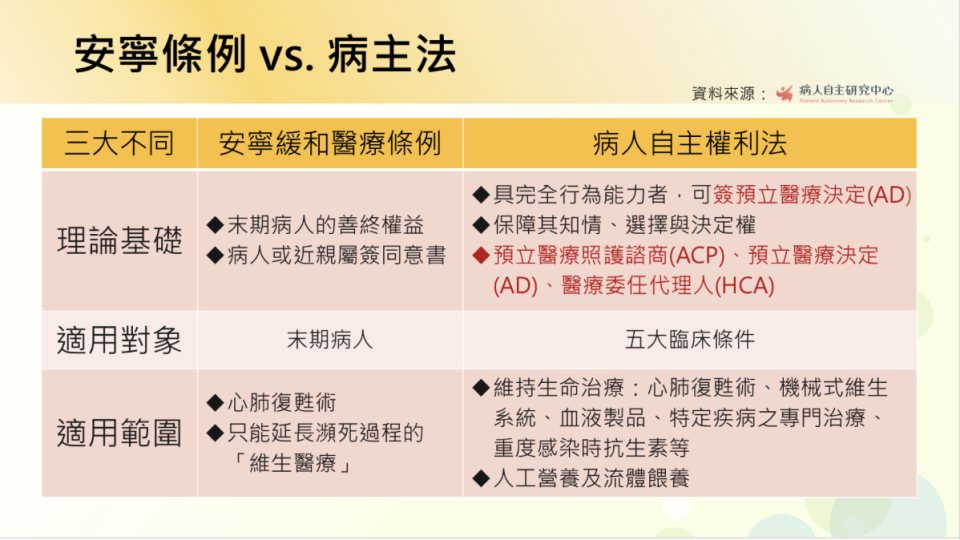

病主法更加完善安寧緩和條例

在以前的安寧緩和醫療條例中,「末期病人」在末期階段時可以透過預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書(俗稱DNR或放棄急救書)選擇拒絕維生醫療、心肺復甦術的權利,而這個放棄急救同意書是當事人與家屬皆可決定的。

至於病主法中的「預立醫療決定」,則是只有當事人自身可以決定。且不只適用於生命末期的病人,還包括前面提到的不可逆轉昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、其他經政府公告之重症。

事實上,末期的判斷這一條線要畫在哪裡,出現過很多問題,而病主法中新增加的不可逆轉昏迷、永久植物人,醫師會先會觀察3到6個月,有較縝密的考慮。且當事人可以選擇及決定的權利又更多,常祐康說,只要經過兩位相關專科醫師判斷符合標準,就可以選擇接受、拒絕或撤除維持生命治療與人工營養及流體餵養,包含:插管、壓胸、電擊、呼吸器、葉克膜、洗腎、輸血、抗生素、鼻胃管、營養針等等的作為。

「簽署後,只有本人可以撤回或更改,家屬不可以代替決定。」常祐康表示,這是對當事人也是對家屬的保障。雖說討論生命末期的決定,對不少人來說還是存著一個忌諱,但他總跟病患及家屬解釋,做好生命末期決定並不代表停止治療,而是像買保險,為生命末期做好準備。

生命教育觀念未普及影響簽署意願

然而,這樣一部創亞洲之先、保障生命尊嚴的法規,在即將邁入第5年之際,簽署人數卻僅有6.7萬,究竟是為什麼?

長期研究病人自主及生命教育的弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系助理教授黃郁芯,在其博士論文「病人自主權利法的社會學考察」中指出,這與國人對生命品質與臨終決策的概念,與生命教育未能普及化與在地化有關,使得許多人尚未理解病人自主的內涵。

另一方面,意願人、家屬以及醫療體系,對於法令尚有許多疑慮,尤其是醫療委任代理人的定位與病人善終意願能否確實執行的問題,致使病人自主概念的推動產生困境。

根據她研究發現,簽署預立醫療決定的意願人主要以50至60歲亞健康且社經地位較高的知識份子為主,簽署人數分佈城鄉差距很大,北部大醫院很多人搶著預約,但是中南部簽署狀況就沒那麼熱絡,在城鄉資源分配的差異下,病人自主的發展基礎呈現兩極化,社經地位與醫療資訊的落差,相對也影響到社會公民對醫療自主的意識。

常祐康則認為,台灣的文化對於死亡這件事是逃避、避諱的,因此對病患家屬來說,若是病患本人不提,家屬一定不敢先提,但他也常見到是病患本身想談,但家屬不願意談的情形,是一種捨不得放手的家屬本位。通常他如果觀察到這樣的情形,常常會主動向家屬提起,讓家屬知道不能用病患的痛苦換陪伴,必須尊重本人的意願,有時候放手才是一種真愛。

但在推動這項法規時,有時遇到的阻礙竟是來自醫療從業人員,常祐康說,有些醫生會被一些觀念制約,認為治療明明很成功為什麼要停手?因此他認為,對於病主法內容、生命教育的全面推廣十分必要,很多醫療人員認為病人沒有活下去就是一種失敗,但什麼樣的活才叫做活?值得大家思考。

近日他在醫院看到一名洗腎病人,因血管塞墜截肢、大腿開了清創手術,器官衰竭大量解血便,只能靠著維生設施延長生命的模樣,內心其實相當不忍,他也希望醫師們在深入瞭解後,可以適時對病患和家屬做一些提醒,減少無效醫療對病患帶來的痛苦及醫療資源浪費。

金錢門檻也是簽署卡關的一大原因

不僅如此,需要自費的諮詢門診,更是簽署「預立醫療決定書」卡關的一大原因。站在第一線推廣,常祐康接觸的許多人反應普遍是正向的,但通常一聽到竟然需要自費就卡住了!

目前各醫院的預立醫療照護諮商門診採預約制,按各醫院規定每人收費台幣2000元至3500元不等。即使許多醫院推出第二位以上家屬可以半價或800元的優惠,也會用團體諮詢的方式降低金額,但需要收費的門檻,常常讓民眾立刻打消意願。

在各界不斷爭取呼籲下,政府也終於決定,最快於2024年將原本需要自費的預立醫療照護諮商門診費用納入健保,但以末期病人、失智症及12類已公告的罕見疾病等3類人優先適用。

失智症患者成受惠唯一對象

不過常祐康明白點出,罕見疾病有補助本來就免費,末期很多意識不清,因此目前真正受惠的只有失智症患者。因此常祐康建議失智症患者把握諮商門診費用納入健保的機會及早參與諮商,若能早期簽署預立醫療決定書,就能讓自己最後的人生活得更有尊嚴。

常祐康指出,早期失智症患者還是有決策與判斷能力的。簽署前,可帶患者到神經內科或身心醫學科由專業醫師評估失智等級,只要臨床失智評估量表(CDR)的分數低於1分就可以簽署;介於1至2分間,也可以由醫師判斷病人的認知狀況,確定能否簽署。

至於政府能否補助每個人一生一次的善終保障?常祐康是支持的,他認為若能將健保省下的經費轉而補助民眾的預立醫療諮商,和後續無效醫療造成聊浪費相較,不僅能幫健保更省錢,還能讓末期病患免於痛苦、得到尊嚴。

黃郁芯提醒民眾,簽署過《安寧緩和醫療條例》者,還是要另外再簽署「預立醫療決定書」,才能夠獲得病主法的保障。常祐康希望藉由諮商過程讓更多意願人了解怎樣叫做有意義的活著,經過生命教育向死而生。他也希望喚醒民眾對提早預立醫療決定的重視,在仍有決策與判斷能力時與家屬和摯愛溝通討論,將決定註記於健保卡,讓此份文件替未來的自己說話,降低家人的不捨、意見紛歧及決策壓力。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞