看不見的手 幾隻?

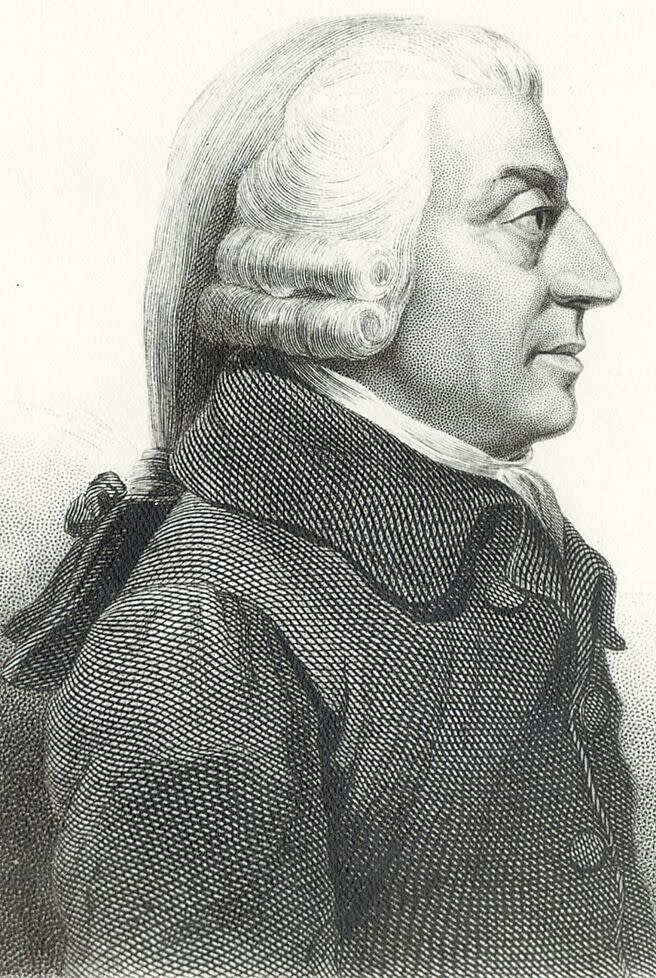

剛過去的6月是哲學家和經濟學家亞當‧史密斯的300周年冥誕,這可以非常特殊,但美國主流媒體鴉雀無聲,右派的《國家評論》雖隆重其事,今年每個月都獻上專題評論文字,而《福斯商業》僅在生辰當天做了一番禮讚,此外討論不多。原因是什麼?是因為4次工業革命曾經滄海?還是因為本世紀以來,美國的主流媒體向社會主義大步靠攏,而亞當‧史密斯原創的「自利」理論被誤解成右派的原罪?

對於《國富論》作者、現代經濟學之父,有幾個觀點有必要思辨。首先關於他提出的兩個關鍵概念,一般已約定俗成,認為「自利」便是主張個人追求利潤極大化,而「看不見的手」是指個人自由意志之外的一個市場力量。從這裡出發,《國富論》與自由放任相結合,從而被窄化為自由市場和小政府。其結果,史密斯的主張被形容為效用極大化和反道德。個人自利與社會的集體義利兩者之間,馴致難以調和。

這樣片面的理解,忽視了史密斯在40歲之前擔任格拉斯哥大學道德哲學教授超過10年的背景,及他所精心建構的人性論在蘇格蘭啟蒙時代受到的關注。他的第一本名著《道德情操論》的重要貢獻,是指出人面對道德抉擇,往往會想像到一位「公正的旁觀者」,幫助考慮問題,並給予建議。因而人的決定往往會兼顧同情,而並不僅止於狹義的自利。

事實上,史密斯第一次談到「看不見的手」,便是在《道德情操論》。他最早提出的「看不見的手」,來自於人心內在的那一位「公正的旁觀者」;「公正的旁觀者」能起作用,引導著內在道德力量轉化出外在的自律秩序。換言之,內在道德情操與外在市場力量,對於史密斯而言都有著「看不見的手」的蹤跡。人類與生俱來的財用傾向與慈善動機同時存在,雙雙追求體現。自利、同情與惻隱,在理論上並行而不悖。

這樣的人性論與中國傳統道家和儒家思想相去不遠。資本主義理論後來的演變是另一回事,但談到美國這一百年來企業創新帶動的產業革命,富裕的資本家和中產階級慈善行動極其壯麗,且美國勞工工作條件與回報的合理也獲得長足的改善。凡此大體符合完整理解的亞當‧史密斯。容我將史密斯的隱喻形象化,他提出的,其實不是一隻,而是一雙看不見的手。

史密斯另一個寶貴的觀點,是認為自利心乃是一種豐富的自然資源,社會必須善加利用;且如果政府打壓自利,使人民仰賴施捨和利他主義,只會導致民愚國困。一如太史公《貨殖列傳》富國富家之道所描述的,對於利益驅動,「善者因之,其次利道之,其次教誨之,其次整齊之,最下者與之爭。」與民爭利,於國富無益。

因此,最後是一個「度」字。不論是國家還是市場,向社會主義合理挪移,未必不對,但是一旦福利泛濫導致了族群躺平,監管疊床架屋帶來的是大面積的企業觀望,人民自利動機持續受到遏制,其結果,《貨殖列傳》與《國富論》前已敘明。(作者為美國法學博士、加州律師)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞