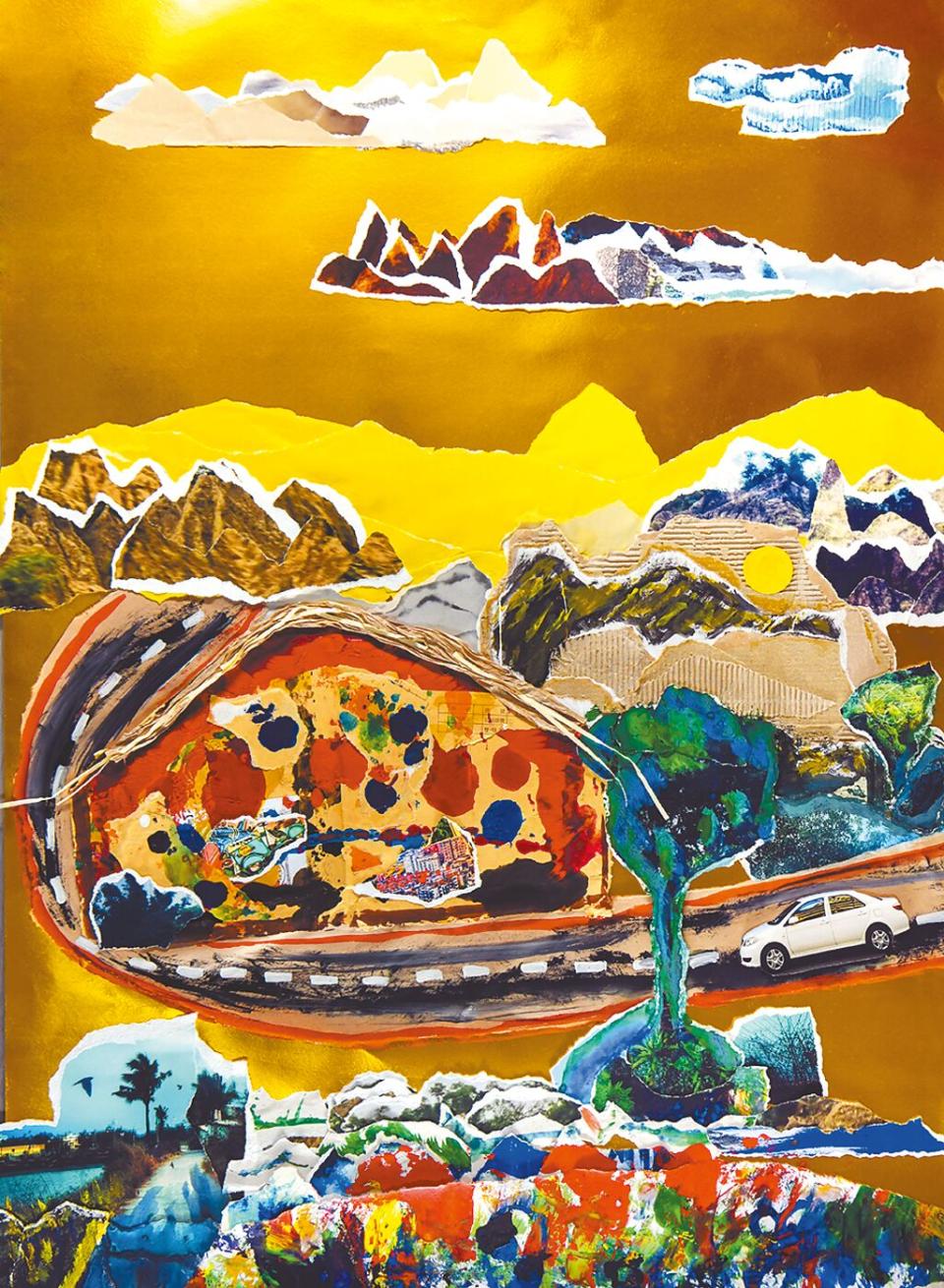

看山

看山似乎是從國小五年級開始的,但真正把中央山脈刻入視網膜中,大概是國中時期。

關於國小的大部分印象已經蒙了層灰,往前追溯近十年的記憶已逐漸模糊隱去,加之太久沒有拿出來回憶,盡力細細咀嚼後,僅剩些模稜兩可的聲響和光影搖晃。

當時和中央山脈最多的接觸大約是在放學前一節下課,全校一起聽著音響中臨近破音邊緣的「眼睛放鬆歌」時,老師勒令我們全部轉向中央山脈的方向,向我們宣揚多看綠色可以放鬆眼睛。然後開始一一點名不認真的人,其餘同學默契的在朋友被點名時大笑出聲。笑著晃著,陽光下的中央山脈就糊成了一片鮮明的綠色,光斑躍動,時明時暗,穩穩地占據著我的全部視線。

國小期間對中央山脈的印象真的不多,還能精準描述的另一個,大概是社會老師教的方位判斷。記憶中,老師拖著輕柔飄忽的語調問:「小放山雞們,知道怎麼透過中央山脈判斷自己身處的方位嗎?」老師總喜歡形容都市白淨文雅的學生為「肉雞」,花蓮的煤炭們則是「放山雞」。

急於證明自己知識庫存量的放山雞們舉起棕黑的手臂,搶答的聲音此起彼落填滿教室。老師莞爾一笑,她安撫著我們放低音量,誇獎我們都是合格的花蓮放山雞,除了不會騎山豬上學以外。教室裡又是一陣大笑聲。

最後全班在老師指示下站起來,走到足以將山收入眼底的窗戶旁,我們齊齊立於中央山脈的右邊,「東邊在哪裡?」指向所有人的右邊,「西邊呢?」指向中央山脈的方向,然後南邊向後、北邊向前。

直到現在,我依然會在需要判斷方位時,習慣性的抬眸尋找那片連綿不絕的起伏。

國中時我被分配到右邊最靠窗的位置,窗戶外清晰可見中央山脈,除了零星幾棟較為突出的高樓,我的視線不會被任何物體阻攔,幾乎像一幅畫,而我榮幸的成為最貼近這幅完美作品的觀眾。

從此我發展出了看山的興趣。

早晨的中央山脈上沒有雲,陽光直直落在山體上,於是平面視覺難以界定的高低起伏有了顏色來描繪。高處是清亮的黃綠色,低矮處被陰影籠罩,呈現較深的暗綠,我的視線跟隨著光影滑動,從山底望至山頂,然後看著時間流逝下更加炙熱的陽光裡,翻騰的小水滴聚集成棉絮似的白雲,再緩緩彼此靠近,變作團團棉花似的雲朵。午休時間過後,山的綠色已經暗了一個層次,棉球集結成一片厚重的灰雲,覆蓋於早上還可清晰看見的小山頭上,這時只要深吸一口氣,就可以嗅到空氣中逐漸黏稠的溼氣。

待聽到落雨叮咚之聲,轉頭時,雨簾在風中搖曳,灰白色潮氣將中央山脈掩得結結實實,我興奮地轉頭想分享自己的新發現,正對上班導無奈的笑容。同學們都在偷笑,我仗著和老師的親近撒嬌道:「老師你看中央山脈不見了耶!」「中央山脈還可以雨過天晴,你再不收心平時成績真的要不見了喔。」

笑聲擴成一陣一陣的漣漪,在班上迴盪。我又偷偷轉頭去看中央山脈,雨勢漸小,灰紗中隱隱透出些許墨綠,到了放學,它就會重新沐浴在陽光下,形體毫無變化,上頭光影婆娑,雲霞丹青紫橙交錯,窗框裝不下它屹立數百萬年的沉穩,而我將眼前此景牢牢刻入腦海。

升上國中前,我們家搬到了離市中心有一段距離的郊區,出門左轉就是一大片稻田,稻田後方幾村之隔就是中央山脈。我開始看山後,喜愛上在太陽落山前搬一張椅子到庭院中央,坐著觀賞天空由深藍轉為漆黑的感覺,再看山上人家一盞一盞亮起燈火,路燈歪歪斜斜盤繞著山體,漆黑的夜空亮起點點星光,邊界被模糊,一時分不出天上地下。最後,我在門縫透出的飯菜香中慢吞吞地將椅子拖回屋內,點亮了屬於我們家的星星。

我已習慣將目光投注於它身影。稱不上追隨,因為只要抬頭,它永遠在那裡。

冬末春初母親中風倒地那晚,我在凌晨的風中將母親送上救護車,目送車門後父親焦急的臉逐漸模糊遠去。無人的街道上,內心有什麼東西轟然崩塌了,但現在不是時候,我對自己說。回到屋內,我麻木地收拾布滿母親嘔吐物和排泄物的浴室地板,眼眶被模糊妨礙行動時眨眼,再抹掉多餘的水痕。整理完一切,我爬到了馬桶上方,踩著水箱推開了浴室的紗窗,寒涼的空氣撲面而來,我任由臉頰被濡濕再被風乾,目不轉睛地盯著山上的燈火,直到山邊泛起了魚肚白,路燈一一熄滅,我才眨著乾澀的雙眼回到臥房。

那個晚上,我弄丟了一些東西,直到現在還沒完全找回來。中央山脈依舊站在那裡,我卻減少了抬頭的次數。

離開花蓮到台中就讀高中是早早就商量好的,原計畫是由母親陪伴我一同搬家,父親留在花蓮把握工作升遷的機會。但現在母親的身體狀況和略顯退化的心智──因腦袋受傷的緣故──顯然不適合照顧我,我們幾乎沒怎麼討論就定下了結論:父母會留在花蓮靜養,而我獨身前往台中求學。

陌生的城市,九坪大的套房,繁重艱難的學業,距離遙遠只能在電話中聽見的家人。堅持過一小段正常生活後,我心裡那塊懸著的部分山崩了。我沉默地把自己關入小房間,翹課、不寫作業、切斷聯絡拒絕外界的一切關心。窗簾拉上後連陽光都透不進來,何況見山。

某個大雨前的黃昏,我難得讓自己出門透透氣,散步去買晚餐。都市的夜晚也有很多光亮,但它們耀眼奪目,有時蒙在一片灰色的霧霾中也不顯褪色。一切都是科技的產物。

我無意識的抬眼去看前方路口的號誌,卻在觸及彩燈後方那片濃重的暗影時愣神,綿延而起伏,我幾乎以為那是中央山脈,直到強風拂面,雲影隨著風向改變了形狀,我緩緩回神,重新低頭去看腳下的斑馬線,在人潮簇擁下順流而行。

那天的夜晚,我枕著落雨叮咚看見了雨簾後的中央山脈,夢醒後枕頭溼了一塊。我想念看得見山的日子,即便小套房的燈已點亮,我仍覺得自己沒有回家。

我的出席率低得驚人,某次高中老師又連繫不上我後,父母的擔心終於決堤,他們宣布了搬來台中的決定。說不上是開心還是愧疚居多,至少我可以活得像個正常人一點,我想。

一家人團聚後,一切果然漸漸步上正軌,我的人際和課業沒有顯著的進步,但能過好每一天已是大躍進。我還是不習慣都市生活,喜歡低頭行走。不論晝夜,夢中時常出現那座高山。

直到某天,我在換教室時從走廊匆匆一瞥難得湛藍的天空,卻在樓宇間看到一點起伏。中央山脈還是如此的高大,即便都市幾十層樓高的建築也無法將它完全遮掩。我抱著課本的手微抬,心中悄悄完成了一次方位的辨別。

我又看得見中央山脈了。

(本文係第三屆武陵全國高中生文學獎散文首獎作品)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞