《短評》大好行銷機會白白浪費 評體育署僵化心態

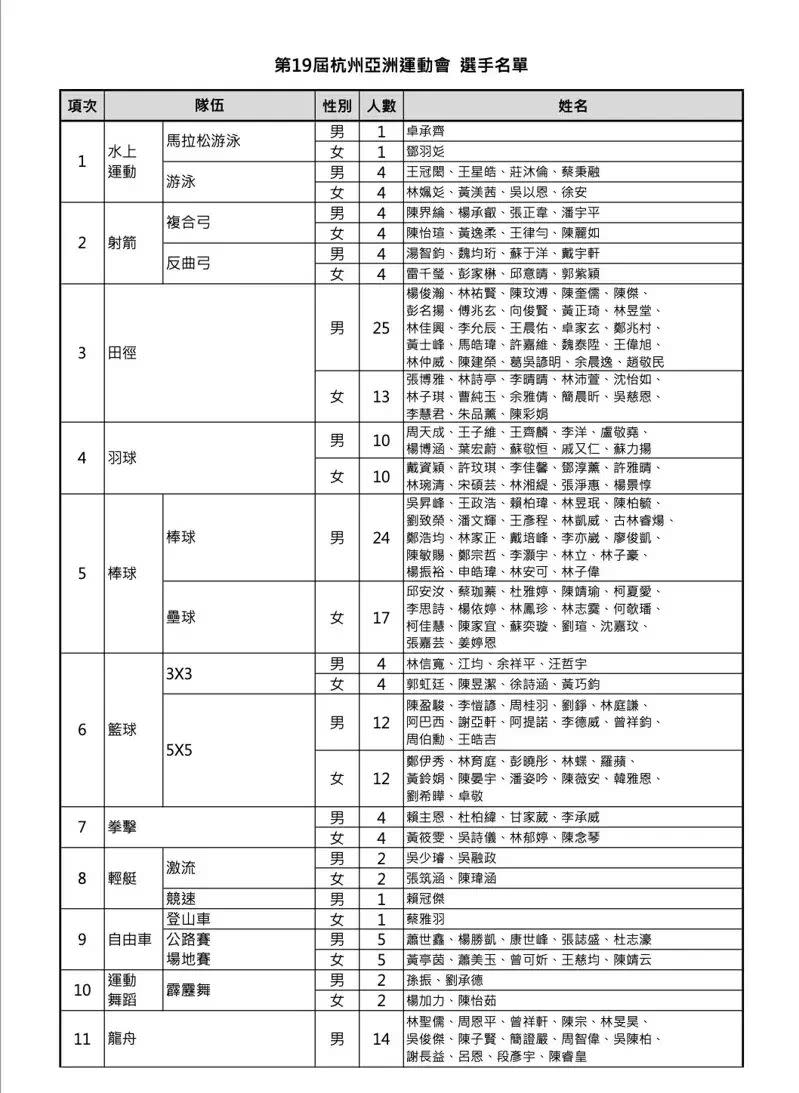

體育署連續兩天公布杭州亞運參賽名單又舉辦成都世大運的授旗儀式,象徵今年下半年的國際大賽揭開序幕。不像單一項目賽事,綜合運動會代表團人數龐大,動輒上看三五百人,即使是專業運動媒體也很難熟悉每個項目每位選手。體育署的慣例是在組團會議確定名單後到例行記者會公布,然後等到開賽前在國訓中心舉辦授旗儀式,由總統或副總統出席頒贈加菜金,揮舞會旗交給團長,升旗奏樂大功告成。

這套行之有年的模式確實匯集了所有必要的賽會元素,但講求行銷跟曝光的現代運動產業中卻顯得貧瘠而僵化。成都世大運212位選手、杭州亞運524位選手,彷彿只是一個數字,除了得過牌還要再得的少數明星選手獲得關注以外,絕大多數的國手面貌遙遠而模糊。

國際上早就把名單公布當成行銷選手乃至賽會的大好機會。譬如東京奧運開賽前,籌委會就指出本屆最年長參賽選手為66歲的澳洲馬術選手漢娜(Mary Hanna),而且連六屆參賽的漢娜是奧運有史以來第二年長的女子選手。最年輕選手則是敘利亞的莎薩(Hend Zaza),2009年1月1日出生的莎薩通過西亞區資格賽取得門票時才剛滿11歲又1個月大,如果奧運不延期,很有可能打破所有項目最年輕女子選手紀錄。雖然一年後莎薩第一輪就直落四敗給年紀整整大她27歲的中國大陸轉籍奧地利的老將劉佳,但這樣的故事容易引起大眾的好奇心,進而更了解桌球乃至奧運會。

本屆杭州亞運公布名單時,媒體頂多討論42歲的桌球莊智淵以及41歲的射擊林怡君連續第七屆當選亞運國手繼續刷新紀錄,或者15歲的林沛萱可能是最年輕的亞運田徑國手;但是卻沒有人注意到第二度列入亞運比賽項目的橋牌國手吳明瑄。47年次的吳明瑄第一次當選亞運國手時已經65歲,很可能寫下我國最高齡首次參加亞運會選手紀錄,但體育署卻沒有第一時間發現,經過提醒才找出年紀最大的並不是莊智淵。

橋牌並非傳統的亞運項目,也沒有體能限制,選手年齡普遍偏高並不意外。最年輕的選手過去通常來自需要早熟的體操,但國際奧會強調年輕化政策下,上屆東京出了位13歲的滑板金牌西矢椛,滑板已經成為平均年齡最小的比賽項目。本屆杭州亞運我國的公園式選手林逸凡,在亞運開幕時才剛滿11歲,也很可能寫下最年輕亞運國手紀錄,但體育署無法證實,因為過去亞運會辦了18屆代表團人數龐雜,又從來沒有做過相關檔案整理。

美國奧會可以列出歷屆奧運代表隊身高最高與最矮、體重最重跟最輕、參賽屆數最多以及首次參賽者等紀錄,幫助大眾認識奧運選手的各種樣貌。甚至統計出參加一次及兩次以上的人數比例,顯示代表隊新陳代謝的狀況,國際奧會指出,七成五的男子選手一生只會參加一次奧運會,女性則稍微提高,三成選手可以參加兩次以上,顯示要保持巔峰至少四年有多困難,這些選手還不一定能站上頒獎台,可能比完一兩場就慘遭淘汰,但他們費盡千辛萬苦訓練比賽取得國手資格跟奧運門票,他們也是代表隊跟奧運會組成的一部份。

相比之下,體育署發給的杭州亞運代表團新聞稿只說明總人數跟黃金計畫的菁英選手,上屆17金19銀31銅是歷年次佳,本屆克服疫情積極訓練力拼獎牌,挑戰巴黎奧運等等。這些選手跟紀錄確實很重要,但正也凸顯了政府官方只重視奪牌項目、國人只看「得冠軍、拿金牌,光榮倒返來」的侷限,長年以來體育署只關心能奪牌的項目而輕忽發展草創期甚至能接軌國際主流但台灣相對冷門的項目。亞運會各種項目的競爭水準不一,比賽靠實力也靠運氣,能站上頒獎台的選手不一定是最努力的選手,但我們只問結果不看過程,大部分的國手比完一屆就離開,除了一份名單上的名字以及授旗儀式上大合照如針點米粒般的面孔以外,什麼都沒有留下。

台灣競技運動除了少數擁有職業的棒球、籃球以外主要由政府補助,其實非常需要民間企業的贊助跟支持。體育署幫忙推銷選手也有很多方式,收集每位選手的個人同意開放的社群帳號、個人學經歷資料以及賽前訓練感言放在專門設立的加油網站上,從總統府、行政院到外交部等各部會都放上連結幫選手打廣告,同時開放全民點讚留言加油,做人氣或者奪牌預測抽獎,讓選手認識國人也讓國人認識選手,未來更容易爭取贊助,而不是讓選手比完亞奧運後只能拿證明換運彩經銷商資格。

加油方式不只線上,也要做現場。20年前中華成棒隊參加亞運會或者世界盃時,棒球協會還安排「拍手會」,在新莊運動公園草坪或者類似的大型集會空間讓選手一一亮相接受球迷歡呼鼓勵,最後請國手列成一排跟排成長龍的球迷一一擊掌,預祝中華隊馬到成功。拍手會並不花多少經費,但卻可能是一般民眾跟王牌巨星最接近的機會,也讓選手親身感受到群眾的熱情激發榮譽心,匯集民心士氣的效果無法用數字衡量。

但現在或者因為疫情,或者因為安全顧慮,運動選手跟民眾的距離愈來愈遙遠。國家代表隊出征唯一的集體亮相機會授旗儀式,也被體育署安排在嚴格管制身分進出的左營國家訓練中心大禮堂,關心運動的民眾完全沒有進場幫選手加油打氣的機會。站在舞台上的不是選手而是代表團的團長、副團長、奧會主席等高官與總統,寥寥數人映照後面燙金大字「摘金奪冠」,運動會真正的主體運動員反而列隊排排站好在台下拍手當觀眾,禮成奏樂一哄而散。期盼有一天政府能真正重視體育,把授旗儀式安排在周末的小巨蛋,讓所有選手穿著隊服上台接受國人的現場歡呼,一起喊口號向亞奧運世大運出發前進,就像台北世大運曾經帶給台灣的感動一樣,讓我們的國手享有那一天主場優勢,即使一天也好。(陳楷報導)

◤運動爆款年中特賣!◢

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞