穿戴一身昂貴行頭,開保時捷、賓士竟能住社宅…假窮人、黑收入確實存在「居住正義淪空喊」

為落實居住正義,中央與地方聯手,合力衝刺社會住宅數量,下半年將迎來6千戶新完工,現行制度卻漏洞百出,有錢人、在地居民搶住,排擠有需求民眾,未來怎麼兼顧公平正義?

住戶毫不掩飾,穿戴一身昂貴行頭,駕著保時捷、賓士等豪車,出入北部一處社會住宅停車場……。這般反差奇景,在社宅工作人員阿明(化名)眼中,早就見怪不怪,3年來近身接觸,他證實江湖傳言不假,「很多社宅住戶,實際上超乎想像的有錢。」

場景再轉到台北都會區另一角,流離失所多年的長者,好不容易抽中社宅,卻因無法負擔每月五千多元的租金,只能忍痛放棄,回到街頭繼續流浪。

兩種生活條件截然不同的人們,在現行制度下竟面臨矛盾待遇。標榜「居住正義」的社宅政策,究竟照顧到誰?

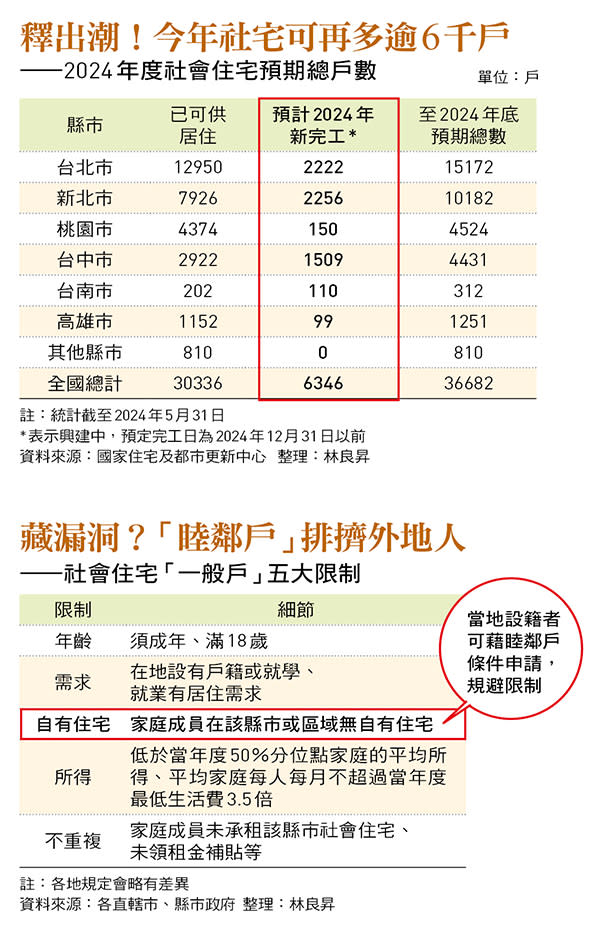

8年20萬戶,是前總統蔡英文立下的社宅目標,520卸任前,政府加緊腳步「拚業績」。依國家住宅及都市更新中心數據,今年下半年,6都將有6千多戶新完工,迎來新一波社宅釋出潮。

然而,儘管戶數增加,規模逐漸擴大,推動腳步慢的台灣,「僧多粥少」現象仍未解。面對稀缺的社宅資源,入住標準該怎麼劃定?未來「入住資格」與「租金分級」將成兩大核心戰場。

▲政府大力推動社會住宅興辦,未來將出現一波又一波「社宅潮」,入住資格的公平性、租金合理性,備受青年族群關注。(攝影/陳睿緯)

社宅僅供4成讓弱勢入住

先看入住資格。現行《住宅法》明定,社宅應以縣市轄區為計算範圍,提供至少40%以上比率出租給「經濟或社會弱勢者」,包含低收、中低收入戶、65歲以上老人等12類族群,也就是「優先戶」;不過,若申請人數過多,也非保證入住。

其餘6成名額,則是沒有特殊身分民眾可入住的「一般戶」,申請資格隨主管機關不同而有落差;一般而言,須符合自己和家庭成員在該縣市無自有住宅,且收入低於該縣市50%分位點的家庭平均所得,才有申請資格。

然而,這些「一般戶」其實很不「一般」。由於早期社宅常面臨在地居民抗爭,為回饋地方常有「睦鄰戶」設計,以台北市廣慈社宅共1044戶為例,歸類為「在地區里戶」的比率就高達30%,其餘「設籍台北市的市民戶」也有13%。

也就是說,政府好不容易興建一座社宅,比起照顧外來就學、就業的青年與家庭,反倒讓最無迫切居住需求的在地人,高比率入住自家周邊社宅,作法不但荒謬,更背離政策目標。

標榜居住正義的社宅,出現「不正義」的情形,早在2018年就引起監察院關注。時任監委王幼玲、孫大川當年提出的調查報告提到,不只是台北市,新北市、桃園市、台中市也有類似設計,這些「睦鄰戶」比率達5%到30%不等,報告中點名中央和地方政府「應考量社宅興辦初衷,檢討睦鄰戶比率與合理性問題,以維分配公平與居住正義。」

睦鄰戶中籤率是外地人10倍

政府濫開「睦鄰戶」情形有多嚴重?數字會說話。

調查報告以台北市健康公宅為例,當時「睦鄰戶」分配到152戶,共1064人申請,中籤率約15%;至於外縣市在當地就學、就業者,僅分配到25戶,共2718人申請,中籤率僅0.9%,兩者相差逾10倍,一般人根本「看得到,抽不到」。

2020年,台北市明倫社宅的「睦鄰戶」規定更寬鬆,讓當地居民中籤率超過4成,而外來就學、就業者中籤率只有1.4%,相差了30倍,引起極大爭議。

一名曾在新北居住社宅的青年更透露,有當地人讓成年兒女「分戶籍」出去,讓子女有資格申請睦鄰戶,抽中後再將原住處出租、賺租金價差,「很明顯就是沒有迫切需求。」

「這會排擠到真正有需要的人。」社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝直言,睦鄰戶的設計,本質上不符合興建社宅的理念。尤其,去年通過的《社會福利基本法》,明確將社宅定義為針對「有居住需求的經濟或社會不利處境的國民」,提供宜居住宅,保障國民居住權益。

社宅入住資格的劃分,必須重新檢討。朝野立委也認為,現有社宅數量稀少,應有明確政策目標,保障最應照顧的族群。

為解決少子化,國民黨立委黃健豪提案修正《住宅法》,主張全數社宅應有50%比率出租給育有未滿12歲子女的家庭;民進黨立委郭昱晴等人的提案則將40%「優先戶」條件中,從原本育有未成年子女「二人以上」,降為「一人以上」,藉由放寬範圍,盼能提升受惠人數,減輕國人育兒負擔。

但資源有限,廖庭輝點出,不同族群都會認為自己權益最重要,大幅修改分配比率恐造成更多紛爭,他認為用收入分級推動社宅資格的「輪候制」,也就是建立社宅統一登記平台,按收入級別分組排序,讓等候順位更清楚透明,用以取代現在的「抽籤制」,更能解決問題。

所得別?身分別?一市兩制

不過,即使讓「入住資格」變得更合理,仍可能有弱勢族群付不起,租金如何分級,就是未來要關注的第二個戰場。

3月19日,社會住宅推動聯盟集結十多個民間團體到行政院前抗議,不滿內政部將修法推動以「身分別」劃分社宅租金,主張應以「收入所得」為原則較公平。

以台北市社宅為例,「一般戶」為市價租金的八成,在《住宅法》所規定的十二類弱勢的「優先戶」中再分成三級,依序為市價租金的6成、4成、3成。若以身分別劃分,由於弱勢身分取得不易,在社會救助社福制度中被漏接的「邊緣戶」,須以一般戶身分抽籤,連租金也比照一般戶,根本負擔不起,「等於被雙重排除!」台灣芒草心慈善協會祕書長李盈姿分析。

對於採身分別的弊病,內政部三月回應,因報稅所得資料不完整,以台北市經驗,25處社宅承租戶中,有73.9%報稅所得低於中低收入戶標準,但其中僅約15%是經社會局認定的低收入戶或中低收入戶。換言之,現行有近五成承租戶不具中低收入身分,卻採弱勢戶租金標準,內政部認為,實務上會衍生「過度補貼」的問題。

不過,被內政部拿來舉例的台北市,在隔日嚴正反駁,「不應因恐有錯置過度補貼之疑慮,而造成邊緣弱勢族群無法負擔租金。」北市府認為,不具弱勢身分者,如初入社會的年輕人,仍有難以負擔租金的可能;具備弱勢身分者如65歲以上長者,也有可能具有較高負擔能力,仍應以所得為劃分基準。

廖庭輝不諱言,內政部考量的「假窮人」、「黑收入」問題確實存在,但政府應加強查核,而非與地方政府採取不一樣的算法,造成「 一市二制」的混亂,甚至讓2021年《住宅法》修法時考量「承租者所得狀況」劃定分級收費原則的規定形同虛設。

隨著社宅釋出戶數增多,需要有更公平、合理的入住規則,切合興辦社宅的政策目標,無論是居住優先順序或是租金,機制都有待檢討精進。落實居住正義,不能淪為空喊。

更多今周刊文章

「碗不要再洗一遍,給客人看到,難看!」街頭賣麵30年的攤販父親,用身教教會我什麼叫「職業道德」

00919年化配息率11%,25元會太貴?他存股40張月領上萬元:3原則操作「股息價差兩頭賺」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞