綠島珊瑚大白化後回復平穩 陸域發現稀有植物「蘭嶼牛栓藤」

在國科會資助下,中研院在綠島設立長期社會生態核心觀測站,並邀請陸域及水域不同範疇的研究專家,於昨(28)日分享研究結果。研究調查發現,綠島陸域保有許多瀕危與極為稀有的植物,更有從未在本島出現、只在蘭嶼被記錄過的「蘭嶼牛栓藤」;水下聲景調查則透過24小時的錄音設備,自動化監測和追蹤颱風、熱壓力和人為等因素帶來的海洋生態轉變,並發現2020年綠島珊瑚大白化後,近兩年恢復平穩。

綠島是瀕危稀有植物的家 野溪改造工程威脅大

由國家科學及技術委員會資助、中央研究院設立的長期社會生態核心觀測綠島站,透過盤點社會生態議題及進行環境和生態監測,建構教育與議題討論的平台,與利害關係人、居民共同找出綠島永續發展的解方。

負責陸域維管束植物社會監測的中研院研究員鍾國芳,曾2023年3月至5月於綠島進行植物調查,並對照2007年另一份研究結果。據他觀察,綠島多數溪谷未受干擾,周圍的森林樣區變化甚小,亦富含木本與蕨類植物多樣性,並保有許多瀕危與極為稀有的植物,其中「蘭嶼牛栓藤(學名︰Connarus subinaequifolius)」之前僅在蘭嶼被發現過,台灣本島並無此物種。

鍾國芳表示,由於蘭嶼跟綠島在地理與環境上最接近,屬太平洋海洋性島嶼,亦有黑潮流經,在進行研究前,他便預期會發現兩個島嶼都有,但在綠島上還未被發現的植物物種,「有一個wish list的概念,在調查時會特別鑽去一些地方,就真的被我們找到了。」

然而,綠島並無劃設陸域保護區,近年許多鄉公所都在進行野溪改造,把溪流水泥化,「對生物多樣性影響非常非常大」。鍾國芳希望透過公開本次調查資料維護生態,將來若綠島有山區工程,要注意避開的地方,並於工程進行前諮詢專家意見;如工程必須進行,則可先移植珍貴物種,「當沒有資料時,(破壞)發生就發生了,無法挽回。」

此項計畫亦將開設綠島植物多樣性觀察與外來種臉書專頁,以及iNaturalist專案計畫,鼓勵民眾以公民科學身分協助研究,倡議綠島永續海洋同時也有永續山林。

「如果你來一趟綠島,可以到海又可以到山,不是很好嗎?」鍾國芳說。

水下聲音監測揭珊瑚白化復原情形 盼成為保育政策根據

負責水下聲景調查的中研院助研究員林子皓表示,綠島是火山島,從淺水到深水都是珊瑚礁,利用錄音設備自動化監測水下聲景,就可以研究深淺水域中兩個生態系的異同與交流,偵測隨氣候變化的環境聲音,以及人為活動所產生的水下噪音,探索其對珊瑚生態系的潛在衝擊。

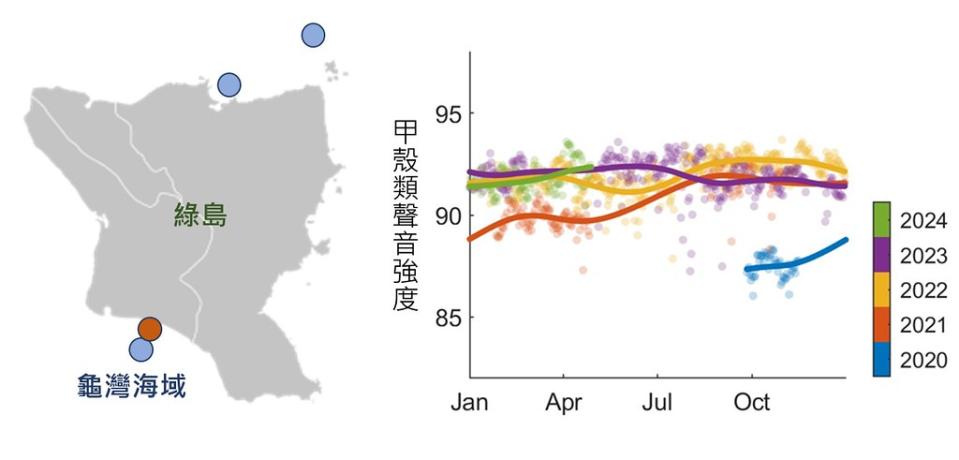

2020年夏天,綠島曾發生珊瑚大白化現象。林子皓團隊開始建立水下聲音資料,發現甲殼類的聲音同年秋天時變弱,至隔(2021)年春天慢慢回升,直到最近兩年才回復到比較穩定的狀況。

不過他也提醒,「現在我們只是看到一個短暫、小的上升」,由於近年綠島受人為影響很多,目前回升的情形,可能還未達到很久以前的標準。

林子皓再舉例,颱風來襲時,如果觀測地點在迎風面,波浪噪音最強時,生物聲音量就會下跌;隨颱風離開,由於水質仍欠佳,生物聲音量不會即時恢復,通常要過兩三天才會觀察到好轉。但這兩年不管是綠島或小琉球,在經歷了海葵、小犬等颱風侵襲後,生物聲音量皆未恢復到原本的基線。

林子皓稱,在海洋熱浪、珊瑚大白化或是颱風發生時,生物最常會躲去附近的深水域,「深水域的珊瑚礁可能會有庇護所的功能。」不過他也提醒,「庇護所」在學界仍眾說紛紜。魚類或許只短暫躲避,終究還是要找到原棲地附近的其他棲地。

「而聲音24小時一直錄,它可以提供我們非常精密的線索。」林子皓說。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞